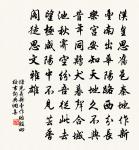

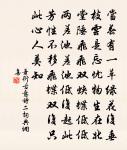

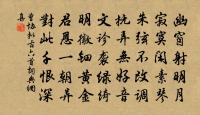

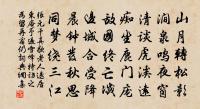

原文

直士贵敦行,贤君要表微。

似珠蓄川媚,拟玉隐山辉。

浅近谁能识,幽潜肯自希。

沦抽瑜不掩,沉掇蚌堪几。

漫虑披泥倦,当思致国肥。

是应具元鉴,自可挹清徽。

更以真惟亟,如其假必挥。

寄言跄济者,守正戒依违。

诗词问答

问:《赋得抽沦掇沉(得微字五言八韵补覆己酉乡试题)》的作者是谁?答:乾隆

问:该诗写于哪个朝代?答:清代

问:该诗是什么体裁?答:五排

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 五言排律 押微韵 出处:御制诗五集卷五十三

2. 得微字五言八韵补覆己酉乡试题

参考注释

直士

正直、耿直之士。《荀子·不苟》:“身之所长,上虽不知,不以悖君;身之所短,上虽不知,不以取赏;长短不饰,以情自竭,若是则可谓直士矣。”《汉书·梅福传》:“折直士之节,结諫臣之舌。” 宋 欧阳修 《答西京王相公书》:“不量轻重之势,不度贵贱之位,必争以理而后止者,此直士也。” 清 唐甄 《潜书·主进》:“世尚文辞,则为名士;世尚气节,则为直士;世尚功业,则为才士。”

敦行

笃行。《逸周书·小明武》:“敦行王法,济用金鼓。” 明 归有光 《平和李氏家规序》:“君从 晋江 蔡介夫 先生受学,敦行古道。” 清 钱泳 《履园丛话·科第·种德》:“﹝ 张映葵 ﹞好学能文,敦行不怠。”

贤君

(1).贤明的君主。《国语·越语上》:“寡人闻古之贤君,四方之民归之,若水之归下也。” 宋 秦观 《国论》:“若以功业言之,则 始皇 之英伟杰特,又非 武帝 之可比也,然而万世之下,号 始皇 为暴主,称 武帝 为贤君。”《清史稿·礼志三》:“且 蜀 汉 至初 唐 不乏贤君,安可闕略!”

(2).指封建时代贤明的贵族或地方官。 汉 王充 《论衡·定贤》:“ 信陵 、 孟尝 、 平原 、 春申 ,食客数千,称为贤君。”《三国志·魏志·贾逵传》:“ 絳 吏民闻将杀 逵 ,皆乘城呼曰:‘负要杀我贤君,寧俱死耳!’” 宋 孔平仲 《孔氏杂说》卷一:“人臣得称圣君、贤君, 晋 曹攄 一县号曰圣君。《薛宣传》‘属县各得贤君’是也。”

表微

(1).谓表明微细的事。《礼记·檀弓下》:“君子表微。” 郑玄 注:“表,犹明也。” 孔颖达 疏:“若失礼微细,唯君子乃能表明之。” 清 侯方域 《书练贞吉日记后》:“以此二謔语观之,是 鉅公 碑传之所不尽者,而赖以表微也。”

(2).谓阐扬衰微之学。《汉书·礼乐志》:“衰微之学,兴废在人。宜领属雅乐,以继絶表微。” 颜师古 注:“表,显也。”

浅近

容易理解或执行的,不造成困难的

业甚浅近。——唐· 柳宗元《柳河东集》

浅近的文字

幽潜

(1).隐伏;隐居。 汉 王褒 《九怀·通路》:“鲸鱏兮幽潜,从虾兮游陼。” 宋 欧阳修 《有美堂记》:“此幽潜之士、穷愁放逐之臣之所乐也。” 清 戴名世 《慧庆寺玉兰记》:“今 虎丘 之玉兰意象渐衰,而在 慧庆 者如故,亦以见虚名之不足恃而幽潜者之可久也。”

(2).隐微玄奥的道理。 元 吾丘衍 《与邻寓人隔屋对月夜话》诗:“凭君纵玄论,未怪发幽潜。” 清 吴敏树 《与梅伯言先生书》:“而深明文理者,因而著之,发挥幽潜,震动耳目。”

(3).深水。 唐 韩愈 《苦寒》诗:“虎豹僵穴中,蛟螭死幽潜。”

思致

(1).指人的思想意趣或性情、才思。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·品藻》:“时人道 阮思旷 骨气不及 右军 ,简秀不如 真长 ,韶润不如 仲祖 ,思致不如 渊源 ,而兼有诸人之美。” 南朝 梁 任昉 《为萧扬州荐士表》:“﹝ 王僧孺 ﹞理尚栖约,思致恬敏。”《新唐书·刘祎之传》:“方是时,詔令丛繁, 禕之 思致华敏,裁可占授,少选可待也。”

(2).指文学作品的意趣或意境。 唐 皎然 《诗式·诗有二废》:“虽欲废巧尚直,而思致不得置;虽欲废词尚意,而典丽不得遗。” 宋 葛立方 《韵语阳秋》卷一:“ 陶潜 、 谢朓 诗皆平淡有思致,非后来诗人怵心劌目琱琢者所为也。” 清 王韬 《淞滨琐话·画船纪艳》:“虽是小诗,颇有思致。”

自可

(1).本来可以;自然可以。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·夙惠》:“ 太丘 曰:‘如此,但糜自可,何必饭也。’” 宋 叶适 《寄吕巽伯换酒亭》诗:“ 瑯琊 初址未完牢,犹倚虚名用我曹。自可全将醒前了,何因偏向醉中逃。”

(2).犹自许。 唐 韩愈 《许国公神道碑铭》:“为人魁伟沉塞,以武勇游仕 许 汴 之间,寡言自可,不与人交,众推以为鉅人长者。”

清徽

(1).犹清操。《晋书·宗室传论》:“﹝ 安平 ﹞清徽至范,为 晋 宗英。” 唐 钱起 《酬陶六辞秩归旧居见柬》诗:“ 靖节 昔高尚,令孙嗣清徽。” 明 归有光 《河南策问对二道》:“ 深源 之清徽雅量,固自为众议所归,而 桓温 尤忌之。”

(2).清美的音声;高雅的谈吐。 晋 潘尼 《答杨士安》诗:“俊德貽妙诗,敷藻发清徽。” 宋 司马光 《同范景仁寄修书诸同舍》诗:“愿名思友操,播之清徽琴。” 清 黄景仁 《咏怀》:“好风入怀抱,可以发清徽。”

如其

(1)

(2) 表示假设,正句中往往有“必”、“就”等跟它呼应,相当于“如果”

如其克谐,天下可定也。——《资治通鉴》

(3) 连词,表示提出另一话题,用在下句或下段开头

如其礼乐,以俟君子。——《论语·先进》

寄言

(1).犹寄语、带信。《楚辞·九章·思美人》:“愿寄言於浮云兮,遇 丰隆 而不将。” 唐 元稹 《遣兴》诗之五:“寄言抱志士,日月东西跳。” 明 袁宏道 《祝雨》诗:“寄言行雨儿,莫下山头去。”

(2).谓把某种思想感情寄托在诗文之中。 三国 魏 嵇康 《琴赋》序:“是故復之不足,则吟咏以肆志,吟咏之不足,则寄言以广意。”《宋书·谢灵运传论》:“自 建武 暨乎 义熙 ,歷载将百,虽缀响联辞,波属云委,莫不寄言上德,託意玄珠,遒丽之辞,无闻焉耳。”

跄济

亦作“ 蹌躋 ”。行走安舒而有礼的样子。 清 曹仁虎 《恭纪皇上肇建辟雍释奠讲学礼成一百二十韵》:“徵鼓来蹌济,抠衣效肃愭。” 清 顾嗣立 《峡山行》:“閭阎老幼步蹌躋,太平鸡犬无諠譁。” 徐念慈 《余之小说观·文言小说与白话小说》:“宜乎以 中国 疆土之广袤,衣冠之蹌济,而所推为杰作者,其印数亦不足万,较之他国庸碌之作家,亦瞠乎后也。”

守正

(1).恪守正道。《史记·礼书》:“循法守正者见侮於世,奢溢僭差者谓之显荣。” 唐 皮日休 《鄙孝议下》:“有守正者,虽大孝不録;为非者,虽小道必旌。则圣人之制,后何法焉?” 宋 曾巩 《责帅制》:“有苟简姑息之心,无守正奉公之谊,閫外之事朕孰赖哉!” 清 龙启瑞 《陈平周勃论》:“ 高帝 之与 吕氏 论相也,首 王陵 ,次 平 勃 ,岂不阴识 陵 之守正,而欲二子有以佐之歟!”

(2).指防守城门的官员。 清 李斗 《扬州画舫录·桥西录》:“﹝贼﹞突至城下急攻西南二门,箭集城垛如飞蝗。公与东门守正户部主事 耿应昌 、南门守正廩员 卢尔惇 、巡简司 郭上学 砲矢并发。”

依违

(1).迟疑。 汉 刘向 《九叹·离世》:“余思旧邦,心依违兮。” 明 马愈 《马氏日抄·徐尚书》:“妇依违未应,公色愈厉,起解驴欲行。”

(2).谓模棱两可。《公羊传·襄公二年》“ 齐姜 与 繆姜 ,则未知其为 宣 夫人与? 成 夫人与” 汉 何休 注:“ 齐姜 者, 宣公 夫人;九年 繆姜 者, 成公 夫人也。传家依违者, 襄公 服 繆姜 丧未踰年,亲自伐 郑 ,有恶,故传从内义,不正言也。”

(3).依顺;依仗。《宋书·郑鲜之传》:“﹝ 高祖 ﹞为宰相,颇慕风流,时或言论,人皆依违之,不敢难也。”《资治通鉴·齐明帝建武三年》:“此国之大事,宜君臣各尽所见,勿以朕先言而依违於前,同异於后也。” 明 陈汝元 《金莲记·焚券》:“此辈依违权势,贼害忠良。”

(4).形容乐声抑扬动听。《文选·曹植<七启>》:“飞声激尘,依违厉响。” 刘良 注:“依违,乍合乍离也。”