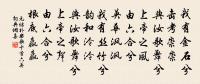

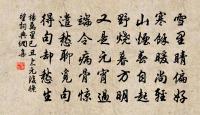

宝林院原文

何处寻三窟,端来寄一壶。岩根接沧海,云杪挂浮图。

古壁碑漫灭,灵鳗事有无。

昌公好相识,间暇说江湖。

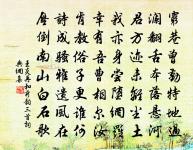

诗词问答

问:宝林院的作者是谁?答:戴表元

问:宝林院写于哪个朝代?答:宋代

问:戴表元的名句有哪些?答:戴表元名句大全

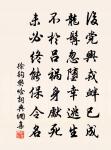

参考注释

何处

哪里,什么地方。《汉书·司马迁传》:“且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!” 唐 王昌龄 《梁苑》诗:“万乘旌旗何处在?平臺宾客有谁怜?”《宋史·欧阳修传》:“ 脩 论事切直,人视之如仇,帝独奬其敢言,面赐五品服。顾侍臣曰:‘如 欧阳脩 者,何处得来?’” 茅盾 《一个女性》五:“但是何处有爱呢?何处是爱呢?”

三窟

三个洞穴。《战国策·齐策四》:“ 冯諼 曰:‘狡兔有三窟,仅得免其死耳。今君有一窟,未得高枕而卧也。请为君復凿二窟。’”后以喻多种图安避祸的方法。 三国 魏 吴质 《答东阿王书》:“深蒙 薛公 折节之礼,而无 冯諼 三窟之效。” 宋 苏轼 《再用前韵寄莘老》:“君不见 夷甫 开三窟,不如 长康 号痴絶。” 鲁迅 《坟·论“费厄泼赖”应该缓行》:“但他得救之后,无非以为占了便宜,何尝改悔;并且因为是早已营就三窟,又善于钻谋的,所以不多时,也就依然声势赫奕,作恶又如先前一样。”

一壶

(1).一个盛物的葫芦。亦泛指一盛食之器。《战国策·中山策》:“吾以一杯羊羹亡国,以一壶飡得士二人。”《后汉书·费长房传》:“市中有老翁卖药,悬一壶於肆头,及市罢,輒跳入壶中。”《南史·隐逸传·僧岩》:“后忽为沙门,栖迟山谷,常以一壶自随。”

(2).道家传说壶中别有天地,因常以“一壶”喻宇宙或仙境。 唐 王维 《赠焦道士》诗:“坐知千里外,跳向一壶中。” 唐 刘禹锡 《寻汪道士不遇》诗:“笙歌五云里,天地一壶中。” 元 许有壬 《琳宫词次安南王韵》:“一壶天地浑无迹,只有清风动竹声。”参见“ 壶天 ”、“ 壶公 ”。

(3).特指一壶酒。 唐 储光羲 《田家杂兴》诗之二:“日与南山老,兀然倾一壶。” 金 元好问 《后饮酒》诗之一:“当其得意时,万物寄一壶。”

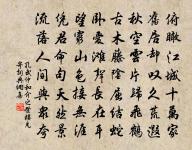

岩根

山麓。 唐 皮日休 《忆洞庭湖观步十韵》:“巖根瘦似殻,杉破腹如腔。”

沧海

大海。以其一望无际、水深呈青苍色,故名

东临碣石,以观沧海。——《乐府诗集·曹操·步出夏门行》

云杪

云霄,高空。 宋 苏轼 《水龙吟》词:“嚼徵含宫,泛商流羽,一声云杪。” 明 刘基 《水龙吟·次韵和陈均从 * 曲》词:“广莫风悲,昭华玉冷,声沉云杪。”

浮图

(1) 梵语音译,对佛或佛教徒的称呼,也专指和尚。也作“浮屠”“佛图”

唐浮图 慧褒始舍于其址。—— 宋· 王安石《游褒禅山记》

(2) 指佛塔

救人一命,胜造七级浮屠

漫灭

(1).磨灭,模糊难辨。《后汉书·文苑传·祢衡》:“﹝ 禰衡 ﹞始达 潁川 ,乃阴怀一刺,既而无所之适,至於刺字漫灭。” 宋 王安石 《游褒禅山记》:“距洞百餘步有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰‘花山’。” 清 周亮工 《老仆叹》诗:“老僕怀书字漫灭,长跪视人人不接。” 鲁迅 《<嵇康集>跋》:“今於原字校佳及义得两通者,仍依原钞,用存其旧。其漫灭不可辨认者,则从校人,可惋惜也。”

(2).埋没。 宋 苏辙 《私试进士策问》之二七:“《易》、《诗》、《书》皆立学官,《春秋》虽不用,而其书亦不废。惟大《乐》沦弃,漫灭无文。” 清 顾炎武 《三朝纪事阙文序》:“臣祖二十年抄録之勤,不忍令其漫灭,以负先人之志。”

(3).淹没。 宋 苏轼 《录进单锷吴中水利书》:“凡欲疏通,必下而上。先治下,则上之水无不流;若先治上,则水皆趋下,漫灭下道,而不可施功力,其势理然也。”

有无

亦作“ 有亡 ”。1.有或无。《文选·司马相如<子虚赋>》:“臣 楚国 之鄙人也,幸得宿卫,十有餘年,时从出游,游於后园,览於有无,然犹未能徧覩也。” 李善 注:“览於有无,谓或有所见,或復无也。” 汉 扬雄 《羽猎赋》:“驰弋乎神明之囿,览观乎羣臣之有亡。” 唐 贾岛 《送僧》诗:“言归文字外,意出有无间。”《水浒传》第三九回:“这个不难,只取牢城营文册一查,便见有无。”

(2).指家计的丰或薄。《礼记·檀弓上》:“ 子游 问丧具。夫子曰:‘称家之有亡。’ 子游 曰:‘有亡恶乎齐?’” 陆德明 释文:“有亡……一音无。” 孔颖达 疏:“亡,无也。言各随其家计丰薄有无也。” 宋 范仲淹 《宋故乾州刺史张公神道碑》:“﹝公﹞復常好施,与宗族同其有亡。” 沉从文 《从文自传·我所生长的地方》:“城中人每年各按照家中有无,到天王庙去杀猪,宰羊,磔狗,献鸡,献鱼,求神保佑五谷的繁殖,六畜的兴旺,儿女的长成,以及作疾病婚丧的禳解。”

(3).指有馀与不足。《书·益稷》:“懋迁有无化居,烝民乃粒,万邦作乂。” 孙星衍 疏:“有为有餘,无为不足也。”按,《文选·王融<永明九年策秀才文>之四》引作“有亡”。 唐 韩愈 《原道》:“为之贾以通其有无。” 宋 苏轼 《过云龙山人张天骥》诗:“墟里通有无,垣墙任摧倒。” 沉从文 《从文自传·我所生长的地方》:“商人各负担了花纱同货物,洒脱的向深山中村庄走去,同平民作有无交易,谋取什一之利。”

(4).所有。 唐 韩愈 《处士卢君墓志铭》:“其弟 浑 ,以家有无,葬以车一乘於 龙门山 先人兆。” 宋 曾巩 《故太常博士吴君墓碣》:“其丧父也,以家之有无葬,故葬不缓。”

(5).古代哲学范畴。有,指事物的存在,有“有形、有名、实有”等义;无,指事物的不存在,有“无形、无名、虚无”等义。《老子》:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·论说》:“次及 宋岱 、 郭象 ,鋭思於几神之区; 夷甫 、 裴頠 ,交辨於有无之域:并独步当时,流声后代。”

相识

(1) 互相认识

素不相识

(2) 指彼此认识的人