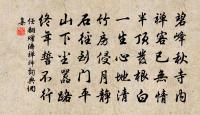

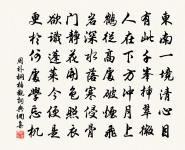

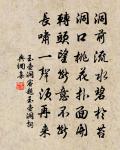

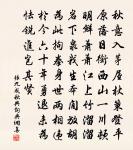

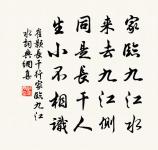

偈六十九首原文

出家佛子,物外高流。挈锡携缸,访寻知识。

须是踏著自己稳实田地,方解茆庵石室折脚铛儿。

煮粥煎茶,接待往来,随家丰俭。

未到如斯境界,不可虚延岁月。

二六时中,收视返听。

子细揣摩,是何面目。

诗词问答

问:偈六十九首的作者是谁?答:释道宁

问:偈六十九首写于哪个朝代?答:宋代

问:释道宁的名句有哪些?答:释道宁名句大全

参考注释

出家

弃舍俗家去做僧尼或道士

佛子

(1).菩萨的通称。《十住毗婆沙论·入初地品》:“诸佛子者,诸佛真实子诸菩萨是,是故菩萨名为佛子。” 南朝 齐 王琰 《冥祥记·石长和》:“道之两边棘刺,森然如鹰爪。见人甚众,羣足棘中,身体伤裂,地皆流血。见 长和 独行平道,俱叹息曰:‘佛子独行大道中。’” 元 吴昌龄 《东坡梦》第一折:“此山非比别山阿,青黛染成千块玉,云霞粧就万堆螺。只除佛子神仙纔可到,怎许游人容易得攀摩?”

(2).受佛戒者,佛门弟子。 唐 钱起 《归义寺题震上人壁》诗:“仍闻七祖后,佛子继调御。” 宋 王安石 《灵山寺》诗:“ 灵山 名谁自?波涛截孤峰。何年佛子住?四面凭危空。”《西游记》第四四回:“众僧滴泪道:‘我们这一国君王,偏心无道,只喜得是老爷等辈,恼的是我们佛子。’” 鲁迅 《三闲集·在钟楼上》:“但有如大乘佛教一般,待到居士也算佛子的时候,往往戒律荡然。”

(3).佛教泛指一切众生,以其悉具佛性,故称。《法华文句》卷九下:“一切众生,皆有三种性德佛性,即是佛子。” 唐 郑棨 《开天传信记》:“忽中夜 宣律 捫虱,将投于地,三藏半醉,连声呼曰:‘律师扑死佛子!’” 宋 苏轼 《东坡志林》(《稗海》本)卷六:“凡能动者,皆佛子也,竹蝨初如涂粉竹叶上尔,然久乃能动者,百千为曹,无非佛子者。”

(4).称慈善的人。如 唐 末 徐守温 以宽恕为治,人称佛子。见 唐 张鷟 《耳目记》。又 宋 洪皓 为 秀州 司录,以所掌发运司钱赈济饥民,州人称之为“洪佛子”。见 宋 赵善璙 《自警篇·救荒》。

物外

世外;世俗之外

飘然物外

高流

(1).指才识出众的人物。《三国志·魏志·王粲傅嘏等传论》“ 傅嘏 用才达显云” 南朝 宋 裴松之 注:“臣 松之 以为 傅嘏 识量名辈,寔当时高流。” 宋 陆游 《舟中大醉偶赋长句》:“过 江 何敢号高流,偶与俗人风马牛。” 梁启超 《中国积弱溯源论》第四节:“故或为一姓创立基业焉,或为一姓拥护私产焉,或为一姓光復旧物焉。数千年豪杰,不出此三途矣……自餘并时诸勋臣,除滥冒骄蹇粗悍者不计外,所称高流者,其性质亦不出於此三途矣。”

(2).指高门望族。《宋书·江智渊传》:“ 元嘉 末,除尚书库部郎。时高流官序,不为臺郎, 智渊 门孤援寡,独有此选,意甚不説,固辞不肯拜。”

(3).指上乘的作品。 南朝 梁 锺嵘 《诗品》卷中:“然託喻清远,良有鉴裁,亦未失高流矣。” 宋 陆游 《杨庭秀寄<南海集>》诗之一:“夜读 杨卿 《南海》句,始知天下有高流。”

访寻

查访寻觅

访寻失去的踪迹

知识

(1) 人们在实践中获得的认识和经验

高等数学知识

(2) 认识的人;朋友

海内知识,零落殆尽

(3) 指有关文化学术的

知识界

(4) 知道;懂得

知识事体

须是

(1).必须;定要。强调某种情况。《宣和遗事》后集:“须是忍耐强行,勿思佗事。”《初刻拍案惊奇》卷二十:“我本为葬父,故此卖身,须是完葬事过,才好去得。” 洪深 《电影戏剧表演术》第六章:“表演须有目的:须是使得观众在看了表演之后,对于人生,有一个充分的认识。”

(2).本是。 元 关汉卿 《金线池》第二折:“我须是读书人凌云豪气,偏遇这泼虔婆全无顾忌。” 元 纪君祥 《赵氏孤儿》第一折:“你本是 赵盾 家堂上宾,我须是 屠岸贾 门下人。” 明 高明 《琵琶记·糟糠自厌》:“爹妈休疑,奴须是你孩儿的糟糠妻室。”

(3).总是;终是。 元 杨显之 《潇湘雨》第一折:“虽然俺心下有,我须是脸儿羞。” 元 王实甫 《西厢记》第二本第一折:“第五来 欢郎 虽是未成人,[ 欢 ]俺呵,打甚么不紧,[ 旦 ]须是 崔 家后代孙。”

自己

(1) 自身;本身

一个人需要很长的时间才发现别人与自己有多大的不同

(2) 属于某人自身的或某物本身的

我自己的父亲

实田

据实申报田亩数。《史记·秦始皇本纪》“三十一年” 裴駰 集解引 晋 徐广 曰:“使黔首自实田也。”

石室

(1).古代宗庙中藏神主的石函。《左传·庄公十四年》“先君 桓公 命我先人,典司宗祏” 晋 杜预 注:“宗祏,宗庙中藏主石室。” 北魏 郦道元 《水经注·河水四》:“又东南逕 司马子长 墓北,墓前有庙,庙前有碑。 永嘉 四年, 汉阳 太守 殷济 瞻仰遗文,大其功德,遂建石室,立碑树桓。”《新唐书·礼乐志三》:“建石室於寝园,以藏神主,至禘祫之岁,则祭之。”

(2).指石造的墓室。《宋书·礼志二》:“ 汉 以后,天下送死奢靡,多作石室、石兽、碑铭等物。” 唐 杨炯 《为薛令祭刘少监文》:“石室兮沉沉, 蓬莱山 兮寂又阴。” 宋 叶适 《朱文昭母杨氏挽词》:“古今归石室,笔削纪萱堂。”

(3).泛指石造之室。比喻极坚固的防守设施。《三国志·吴志·贺邵传》:“近 刘氏 据三关之险,守重山之固,可谓金城石室,万世之业,任授失贤,一朝丧没,君臣係颈,共为羈僕。”

(4).古代藏图书档案处。《史记·太史公自序》:“ 周 道废, 秦 拨去古文,焚灭《诗》《书》,故明堂石室,金匱玉版,图籍散乱。” 晋 葛洪 《抱朴子·内篇自序》:“虽不足以藏名山石室,且欲缄之金匱,以示识者。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·史传》:“閲石室,啟金匱,抽裂帛,检残竹,欲其博练於稽古也。” 宋 司马光 《神宗皇帝挽辞》之二:“它年紬石室,光大继皇坟。” 清 钱谦益 《李自华父可守赠承德郎刑部山东清吏司主事制》:“为观於石室,视我赞书。”

(5).岩洞。 汉 赵晔 《吴越春秋·勾践入臣外传》:“ 吴王 知 范蠡 不可得为臣,谓曰:‘子既不移其志,吾復置子於石室之中。’ 范蠡 曰:‘臣请如命。’” 三国 魏 曹植 《苦思行》:“鬱鬱西岳巔,石室青青与天连。”《晋书·嵇康传》:“ 康 又遇 王烈 ,共入山……又於石室中见一卷素书,遽呼 康 往取,輒不復见。” 唐 于邺 《赠隐者》诗:“石室扫无尘,人寰与此分。” 宋 苏轼 《游桓山记》:“登 桓山 ,入石室。” 陈毅 《七星岩》诗:“石室叹钻天, 景福 祕地藏。”

(6).指传说中的神仙洞府。 汉 刘向 《真君传》:“ 赤松子 者, 神农 时雨师也……数往 崑崙山 中,常止 西王母 石室中,随风雨上下。” 晋 陶潜 《搜神后记》卷一:“ 始兴机山 东有两巖,相向如鴟尾。石室数十所。经过,皆闻有金石丝竹之响。”《剪灯新话·申阳洞记》:“更前百步,豁然开朗,见一石室,榜曰:申阳之洞。守门者数人,装束如昨夕庙中所睹。” 清 徐喈凤 《会仙记》:“ 秋鸿 以扇拂壁,忽豁大门,肃 丹忱 入。洞中石室,别有天地。” 黄侃 章炳麟 《游仙联句》:“石室坐 王母 ,旁揖 乔 松 儔。”

折脚铛

断脚锅。 唐 段成式 《酉阳杂俎·雷》:“騞然坠地,变成熨斗、 * 、小折脚鐺焉。”《景德传灯录·汾州大达无业国师》:“茅茨石室,向折脚鐺子里煮饭喫过三十二十年,名利不干怀,财宝不为念,大忘人世,隐跡巖丛。” 清 钱谦益 《送瞿稼轩给事南还》诗:“橛头船里新茶灶,折脚鐺边旧佛龕。”亦省作“ 折鐺 ”。 清 黄宗羲 《顾玉书墓志铭》:“憔悴江湖,红米折鐺。”

煎茶

烹茶。 唐 封演 《封氏闻见记·饮茶》:“自 邹 、 齐 、 沧 、 棣 ,渐至京邑,城市多开店铺,煎茶卖之。” 五代 孟贯 《赠栖隐洞潭先生》诗:“石泉春酿酒,松火夜煎茶。”

接待

迎接招待

将接待大使及其他的政府部长

往来

(1) 去和来

往来种作。——晋· 陶渊明《桃花源记》

往来视之。——唐· 柳宗元《三戒》

往来翕忽。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

往来而不绝。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》

(2) 交往;过从

老死不相往来。——《史记·货殖列传》

诚欲往来。——唐· 柳宗元《柳河东集》

(3) 交往的人

往来无白丁。——唐· 刘禹锡《陋室铭》

如斯

如此。《论语·子罕》:“子在川上,曰:‘逝者如斯夫!不舍昼夜。’” 明 郎瑛 《七修类稿·奇谑三·代死失火》:“苟谓事事如斯,吾未之信矣。” 郭沫若 《黄山之歌》:“ 峨眉 号称天下秀,不知是否信如斯。”

境界

(1) 边界,疆界

(2) 事物所达到的程度或呈现出的情况

思想境界高

(3) 处境

境界危恶。——宋· 文天祥《 指南录后序》

不可

(1)

不可能;不可以

兼与药相粘,不可取。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》

学不可以已。——《荀子·劝学》

(2)

决不能,必须不

而势力众寡不可论。——《资治通鉴》

不可一概而论

(3)

与“非”搭配,表示必须或一定

今天这个会很重要,我非去不可

岁月

年月日子;时间

岁月如流

然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也。——清· 袁枚《黄生借书说》

二六时

十二时辰。旧时以地支分一昼夜为十二时辰,因用以谓一天到晚,整天整夜。 明 无名氏 《赠书记·假尼入寺》:“将来堕落知何地?因此上情愿焚修二六时。” 清 吴伟业 《同孙浣心郁静岩家纯祜过福城观华严会》诗:“不求身世不求年,二六时中小有天。” 鲁迅 《华盖集·杂感》:“无论爱什么……只有纠缠如毒蛇,执着如怨鬼,二六时中,没有已时者有望。”

收视返听

见“ 收视反听 ”。

子细

(1).认真、细致;细心。《魏书·源怀传》:“ 怀 性宽容简约,不好烦碎,恒语人曰:‘为贵人,理世务当举纲维,何必须太子细也。譬如为屋,但外望高显,楹栋平正,基壁完牢,风雨不入,足矣。斧斤不平,斲削不密,非屋之病也。’” 唐 李德裕 《续得高文端贼中事宜四状》:“昨日 高文端 到宅辞臣,因子细问得贼中事宜。” 宋 杨万里 《又题寺后竹亭》诗:“壁间题字知谁句,醉把残灯子细看。” 元 王仲元 《粉蝶儿·道情》套曲:“俺也曾子细评跋:譬似去丹墀内穿靴着袍,怎如俺草庵中丫髻环絛。” 梁启超 《袁政府伪造民意密电书后》:“至其种种鬼蜮情形,请读者将各电原文子细熟观,当能想像八九。” 鲁迅 《且介亭杂文二集·“京派”和“海派”》:“子细一想,他的话千真万确。”

(2).小心,留神。 宋 罗大经 《鹤林玉露》卷十:“相公且子细,秀才子口头言语,岂可便信?” 元 关汉卿 《救风尘》第二折:“姐姐,到那里子细着。”

(3).清晰;分明。 唐 杜甫 《观李固请司马弟山水图》诗之三:“高浪垂翻屋,崩崖欲压牀;野桥分子细,沙岸绕微茫。” 唐 张鷟 《游仙窟》:“烟霞子细,泉石分明,实天上之灵奇,乃人间之妙絶。”

(4).详情;底细。 宋 欧阳修 《论讨蛮贼任人不一札子》:“臣曾謫官 荆 楚 ,备知土丁子细。” 宋 庄季裕 《鸡肋编》卷中:“﹝ 李裁 ﹞泛舟已到 桐卢 ,五鼓欲行,忽有人大呼,寻 李大府 船。 李 惊起视之,乃一老人衣布道袍云:‘ 睦州 贼发,吾家所存者三人而已。不可往彼,宜速回也!’ 李 欲登岸询其子细,则已不见。遂遽还 会稽 。”《明成化说唱词话丛刊·包龙图公案断歪乌盆传》:“当时 潘成 知得子细,便乃而去。”

揣摩

悉心探求

我始终揣摩不透他的意思

面目

(1) 相貌

面目可憎

(2) 事物的外表、形态;面貌

还其本来面目

入世之面目。——清· 全祖望《梅花岭记》

忠烈之面目

(3) 比喻事物所呈现的景象

显出庐山真面目

(4) 指面子、脸面

愧无面目见人

何面目以归汉。——《汉书·李广苏建传》

何面目见吾邑义士。——清· 邵长蘅《青门剩稿》