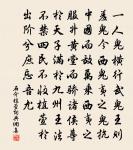

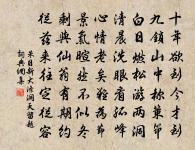

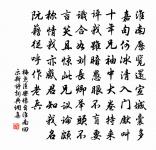

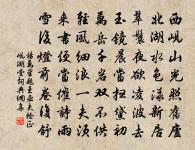

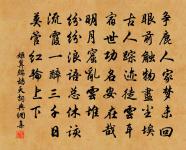

沁园春 赠安间子周高士原文

真鼎真炉不无不有,惟正惟中。向静里施工,定中斡运,寂然不动,应感*通。

老蚌含珠,螟蛉咒子,个样真机妙莫穷。

只这是,若疑团打破,顿悟真空。

采铅不离坤宫。

运符火、须当鼓巽风。

向北海波心,生擒白1*1虎,南山火里,捉住青龙。

二物相投,三关一辏,炼出神丹满鼎红。

藏身处,且和光混俗,是谓玄同。

诗词问答

问:沁园春 赠安间子周高士的作者是谁?答:李道纯

问:沁园春 赠安间子周高士写于哪个朝代?答:元代

问:沁园春 赠安间子周高士是什么体裁?答:词

问:李道纯的名句有哪些?答:李道纯名句大全

参考注释

真鼎

真品,真物。 清 沉初 《西清笔记》卷二:“ 颜鲁公 自书告身有两本,今并刊於《三希堂帖》中,究未知孰为真鼎。”

无不

没有不;全是。《礼记·中庸》:“辟如天地之无不持载,无不覆幬。” 唐 韩愈 《元和圣德诗》序:“风雨晦明,无不从顺。” 金 王若虚 《<论语辨惑>序》:“凡六经 孔子 之书,无不牵合其论,而上下其词也。” 鲁迅 《朝花夕拾·<狗·猫·鼠>》:“ 日耳曼 人走出森林虽然还不很久,学术文艺却已经很可观,便是书籍的装潢,玩具的工致,也无不令人心爱。”

施工

按设计要求建筑

桥梁正在施工

斡运

诉说

斡运衷情

寂然不动

寂:寂静。寂静无声,一点动静都没有。应感

(1).谓交相感应。《礼记·乐记》:“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,然后心术形焉。” 晋 陆机 《文赋》:“若夫应感之会,通塞之纪,来不可遏,去不可止。” 明 高攀龙 《文学景耀唐公墓志铭》:“惟忠孝之气直上清虚,如矢中的,於是始知古忠臣孝子与造化呼吸应感者,殆以是也。”

(2).特指天人感应。 北魏 张渊 《观象赋》序:“寻其应感之符,测乎冥通之数,天人之际,可见明矣。”

老蚌

对有贤子者的誉称。《南史·王珍国传》:“﹝ 王珍国 ﹞还为大司马中兵参军。 武帝 雅相知赏,谓其父 广之 曰:‘ 珍国 应堪大用,卿可谓老蚌也。’”《南齐书·王广之传》作“老蜯”。参见“ 老蚌生珠 ”。

含珠

(1).口中衔珠。《庄子·外物》:“生不布施,死何含珠为!”

(2).喻怀才。 宋 梅尧臣 《哀国子黄助教》诗:“儒者务欲博,诵説穷冬秋。衣裙未及解,含珠以见求。”

死者口中所含之珠。《吕氏春秋·节丧》:“国弥大,家弥富,葬弥厚。含珠鳞施,﹝夫﹞玩好货宝,钟鼎壶滥,轝马衣被戈剑,不可胜其数。” 高诱 注:“含珠,口实也。” 章炳麟 《信史下》:“古之葬者,含珠鳞施。鳞施者,玉柙是也。”参见“ 含 ”。

螟蛉

《诗经·小雅·小宛》:“螟蛉有子,蜾赢负之。”螟蛉是一种绿色小虫,蜾赢是一种寄生蜂。蜾赢常捕捉螟蛉存放在窝里,产卵在它们身体里,卵孵化后就拿螟蛉作食物。古人误认为蜾赢不产子,喂养螟蛉为子,因此用“螟蛉”比喻义子

周侗年迈,巴不得将平生一十八般武艺,尽心传授与螟蛉之子。——《说岳全传》

个样

这样。 宋 苏轼 《记梦》诗:“不信天形真箇样,故应眼力自先穷。” 宋 刘克庄 《送真舍人帅江西》诗之二:“海神亦叹公清德,少见孤舟箇样轻。”

真机

(1).玄妙之理;秘要。 唐 杨巨源 《送淡公归嵩山龙潭寺葬本师》诗:“野烟秋火苍茫远,禪境真机去住閒。” 宋 陈师道 《和贾耘老春晚》诗:“一卧海城春又晚,不妨閒处得真机。” 明 谢榛 《四溟诗话》卷四:“古人论诗,举其大要,未尝喋喋以泄真机,但恐人小其道尔。”

(2).真正的动机、目的。 明 唐顺之 《赠郡侯郭文麓升副使序》:“人见其千金之捐乃其奇节,而不知锥刀之算其真机也。”

疑团

积聚的怀疑,一连串尚待解决的问题

打破

(1)

(2) 物件受到突然或猛烈的一击而出现缺口或裂为碎片或几部分

打破门扇。——《广州军务记》

(3) 突破原有的限制和约束

打破纪录

(4) 使突然结束

以果断的行动打破僵局

(5) 没有遵循或遵守

每一部伟大的小说都打破了很多清规戒律

顿悟

(1) 猛然醒悟

(2) 通过体现佛教禅宗精神目的的直觉领会而获得的突然的领悟和一种意识状态

真空

(1)

(2) 指没有任何实物粒子的空间

真空封装罐

(3) 指没有气体或气体极少的空间

(4) 借指不存在某种事物的领域

军事力量真空

不离

(1).不失;不失为。《庄子·马蹄》:“同乎无知,其德不离;同乎无欲,是谓朴素。”《礼记·曲礼上》:“鸚鵡能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。”

(2).不离开;不离去。 汉 焦赣 《易林·鼎之需》:“容民畜众,不离其居。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·小翠》:“一物大於猫,来伏身下,展转不离。”

(3).差不多;还不错。《红楼梦》第一○八回:“ 湘云 道:‘别人还不离,独有 璉二嫂子 ,连模样儿都改了,説话不伶俐了。’” 老舍 《骆驼祥子》四:“老头子看了车一眼,点了点头:‘不离!’”

须当

应当。《京本通俗小说·西山一窟鬼》:“ 朱小四 你这厮!有人请唤。今日须当你这厮出头!”《初刻拍案惊奇》卷二十:“相公既认 兰孙 为女,须当与他择壻。”《白雪遗音·马头调·掩绣户》:“今夜晚上须当早成就, 巫山 云雨游。”

巽风

东南风。又称清明风、景风。古有八卦主八风之说。《淮南子·墬形训》:“东南曰景风。” 高诱 注:“巽气所生也。一曰清明风。” 唐 白居易 《苏州南禅院千佛堂转轮经石记》:“法音所及,无不蒙福,法力所摄,鲜不归心。佻然巽风,一变至道,所得功德,不自觉知。” 明 朱鼎 《玉镜台记·闻鸡起舞》:“午夜未央,巽风未动,即闻此声,岂非恶声耶!”参阅《礼记·乐记》、《史记·律书》。

海波

硫代硫酸钠,在摄影上作定影剂用

生擒

活着捉住

生擒逃犯

南山

指终南山,在陕西省西安市南

青龙

(1) 青色的龙。也指东方星宿名。即苍龙

(2) 道教所信奉的东方的神

(3) 古时行军以画青龙的旗帜表示东方之位

相投

(1) 彼此投合

脾气相投

(2) 投靠;投奔;求托

三关

(1).古代三个重要关隘的合称。著名者有:(1) 上党关 、 壶口关 、 石陉关 。约在今之 山西 东南部。《后汉书·冯衍传上》:“夫 上党 之地,有四塞之固,东带三关,西为国蔽,奈何举之以资彊敌?” 李贤 注:“三关,谓 上党关 、 壶口关 、 石陘关 。”(2) 阳平关 (今 陕西 沔县 西)、 江关 (今 四川 奉节 东)、 白水关 (今 四川 旧 昭化 西北)。《文选·干宝〈晋纪总论〉》:“三关电扫, 刘禪 入臣。” 李善 注:“蜀有 阳平 、 江关 、 白水关 。”(3) 平靖关 、 武胜关 、 黄岘关 。在今 河南 信阳 南。《南齐书·州郡志下》:“ 泰始 中,立州於 义阳郡 。有三关之隘。”(4) 溢津关 、 瓦桥关 、 淤口关 。在今 河北 雄县 、 霸县 一带。《新五代史·周世宗纪》“﹝六年夏四月﹞辛丑,取 益津关 ,以为 霸州 。癸卯,取 瓦桥关 ,以为 雄州 ” 宋 徐无党 注:“ 世宗 下三关, 瓦桥 、 益津 以建州及见, 淤口关 止置寨,故旧史、实録皆闕不书。”(5) 明 代以 雁门 、 宁武 、 偏头 为外三关,在今 山西 太原 之北;以 居庸 、 紫荆 、 倒马 为内三关,在今 河北 曲阳 之北。《明史·翟鹏传》:“增游兵三支,分驻 雁门 、 寧武 、 偏头 ……又於 宣 、 大 三关间,各设劲兵。” 清 龚自珍 《与吴虹生书》:“三关者, 雁武 、 宁武 、 偏头 也。在 太原 之北, 大同 之南。” 清 冯桂芬 《费树臣饮马长城图小影序》:“ 曲阳 在 居庸 、 紫荆 、 倒马 内三关之南,距 倒马 百二十里。”

(2).指人体的三个重要部分,说法不一。(1)指耳、目、口。《淮南子·主术训》:“夫目妄视则淫,耳妄听则惑,口妄言则乱。夫三关者,不可不慎守也。”(2)指口、手、足。《黄庭内景经·三关》:“三关之中精气深,九微之内幽且阴。” 梁丘子 注:“据下文,口、手、足为三关。又 元阳子 以明堂、洞房、丹田为三关。”

(3).特指下丹田。《黄庭内景经·脾长》:“闭塞三关握固停。” 梁丘子 注:“脐下三寸为元关,亦曰三关,言固精护气不妄施泄。” 前蜀 杜光庭 《王宗玠宅弘农郡夫人降圣日修大醮词》:“正身心於九室,捡神气於三关。”《西游记》第四一回:“须臾间,气透三关,转明堂,衝开孔窍,叫了一声:‘师父啊!’”

(4).中医学名词。小儿指纹诊断法的三个部位,又称三指关。即风关、气关、命关。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀·四诊总括》:“四诊总括:惟凭面色识因病,再向三关诊热寒。”注:“三关者,手虎口处风、气、命三关也。”

神丹

(1).道教所炼的灵药。谓服之能成仙。 晋 葛洪 《抱朴子·金丹》:“余问诸道士以神丹金液之事,及《三皇内文》召天神地祇之法,了无一人知之者。” 晋 葛洪 《抱朴子·金丹》:“第二之丹名曰神丹,亦曰神符。服之百日仙也。” 南朝 宋 鲍照 《代淮南王》诗之一:“琉璃作盌牙作盘,金鼎玉匕合神丹。合神丹,戏紫房,紫房綵女弄明璫。” 宋 陆游 《斋中杂兴》诗之三:“神丹卒难求,百疾起如蝟。”

(2).古时 印度 对我国之别称。参见“ 震旦 ”。

藏身

躲藏;把身体隐蔽起来,不让人看见

无处藏身

和光

(1).谓才华内蕴,不露锋芒。《后汉书·王允传》:“公与 董太师 并位俱封,而独崇高节,岂和光之道邪?” 晋 葛洪 《抱朴子·释滞》:“内寳养生之道,外则和光於世。”《魏书·释老志》:“和光六道,同尘万类。” 唐 王维 《送綦母校书弃官还江东》诗:“和光鱼鸟际,澹尔蒹葭丛。”参见“ 和光同尘 ”。

(2).共同照耀。 唐 韦展 《日月如合璧赋》:“分则列照於三无,聚则和光於六合。”

(3).柔和的光辉。 宋 苏轼 《妒佳月》诗:“浩瀚玻璃琖,和光入胸臆。”

混俗

谓混同世俗,不清高超脱。 唐 杨于陵 《赠毛仙翁》诗:“先生 赤松 侣,混俗游人间。” 唐 苏鹗 《杜阳杂编》卷下:“ 藏几 工诗好酒,混俗无拘检。” 元 无名氏 《冤家债主》第三折:“难道阳世间官府多机变,阴府内神灵也混俗,把 森罗殿 都做了营生铺?”

玄同

(1).谓冥默中与道混同为一。《老子》:“塞其兑,闭其门,挫其鋭,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同。” 苏辙 解:“默然不言,而与道同矣。”《庄子·胠箧》:“削 曾子 之行,钳 杨 墨 之口,攘弃仁义,天下之德玄同矣。” 成玄英 疏:“与玄道混同也。” 晋 葛洪 《抱朴子·诘鲍》:“﹝ 鲍敬言 著论云﹞万物玄同,相忘于道。” 唐 张九龄 《奉和圣制途经华山》:“灵居虽窅密,睿览忽玄同。”

(2).相一致;混同。《晋书·陆玩传》:“臣闻至公之道,上下玄同,用才不负其长,量力不受其短。” 章炳麟 《印度人之论国粹》:“ 带氏 曰:‘今日为 亚洲 计,独立其先也;均平生分其稍次也;玄同彼是,泯灭政法,其最后也。’”