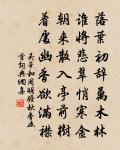

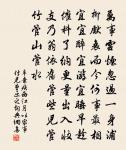

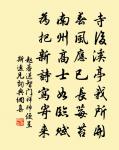

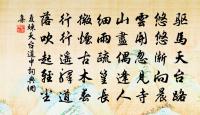

送容州程员外端州吴员外原文

士生秉道义,公论重才名。美哉双白壁,高价等连城。

昔在南国时,折桂尝抗衡。

今为北朝客,通籍齐振缨。

连镳适炎徼,并命曲州兵。

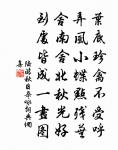

地远乃寄重,无为惮遐征。

俗杂则财难,法在通其情。

投香与还珠,前哲有遗声。

君看奏谏者,接武趋承明。

掺袂赠斯言,斯言勿见轻。

诗词问答

问:送容州程员外端州吴员外的作者是谁?答:徐铉

问:送容州程员外端州吴员外写于哪个朝代?答:唐代

问:徐铉的名句有哪些?答:徐铉名句大全

参考注释

道义

道德和正义

道义上的支持

公论

(1) 公正或公众的评论

是非自有公论,不是某一个人说了就算

(2) 公理;定理

重才

犹大才。 唐 罗隐 《春日叶秀才曲江》诗:“安排贱跡无良策,裨补明时望重才。”

价等连城

谓价值等于连成一片的许多城池。《北史·彭城王勰传》:“《诗》三百,一言可蔽。今陛下赐刊一字,足以价等连城。”参见“ 价值连城 ”。

南国

祖国的南部

折桂

《晋书·郤詵传》:“ 武帝 於 东堂 会送,问 詵 曰:‘卿自以为何如?’ 詵 对曰:‘臣举贤良对策,为天下第一,犹桂林之一枝, 崑山 之片玉。’”后因以“折桂”谓科举及第。 唐 杜甫 《同豆卢峰知字韵》:“梦兰他日应,折桂早年知。” 宋 张抡 《满庭芳·寿杨殿帅》词:“流庆远;芝兰秀发,折桂争先。” 清 李渔 《夺锦楼》第一回:“那些未娶少年一发踊跃不过,未曾折桂,先有了月里嫦娥。” 王毓岱 《示和甫》诗:“擷芹復折桂,亲非由我显。”

抗衡

彼此对抗,不相上下

龙虎相交争,七国并抗衡。——张华《游侠篇》

两霸抗衡

朝客

指朝中官员。 唐 郑棨 《开天传信记》:“ 法善 居 玄真观 ,尝有朝客数十人诣之,解带淹留,满座思酒。” 前蜀 韦庄 《不寐》诗:“马嘶朝客过,知是禁门开。”

通籍

做官。“籍”是二尺长的竹片,上写姓名,年龄,身份等,挂在宫门外,以备出入时查对。“通籍”谓记名于门籍,可以进出宫门。因此后来便称做官为“通籍”。

通籍后。——清· 袁枚《黄生借书说》

振缨

(1).犹弹冠。谓出仕。《晋书·周馥传》:“ 馥 振缨中朝,素有俊彦之称。”

(2).犹濯缨。谓隐遁。《文选·夏侯湛<东方朔画赞>》:“临世濯足,希古振缨。” 刘良 注:“临世而隐,如古之渔父濯足振缨也。言随时清浊,以隐於俗也。振,亦濯也。” 唐 钱起 《过曹钧隐居》诗:“济济振缨客,烟霄各致身。”

连镳

(1).谓骑马同行。镳,马勒。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·捷悟》:“ 王东亭 作 宣武 主簿,尝春月与 石头 兄弟乘马出郊,时彦同游者连鑣俱进。” 唐 段成式 《酉阳杂俎·盗侠》:“ 建中 初,士人 韦生 ,移家 汝州 ,中路逢一僧,因与连鑣,言论颇洽。” 清 高士奇 《缫丝行》:“巨舶贩海洋,连鑣卖城府。”

(2).指接续。 北周 庾信 《周车骑大将军贺娄公神道碑》:“重世刺举,连鑣袞服。” 北周 庾信 《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑》:“ 陇 右贵臣, 河 西鼎族,公侯踵武,岳牧连鑣。”

炎徼

南方炎热的边区。 南朝 梁 江淹 《齐太祖高皇帝诔》:“冰洲炎徼,来献其琛。” 唐 白居易 《遇微之于峡中》诗:“君还 秦 地辞炎徼,我向 忠州 入瘴烟。”

并命

共命运;同死。《宋书·索虏传》:“我与此城并命,义不使此城亡而身在也。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·兄弟》:“﹝ 王元绍 ﹞为兵所围,二弟争共抱持,各求代死,终不得解,遂并命尔。”

(1).犹言捐生。《后汉书·西羌传》:“今国家无德,恩不及远,羸弱何辜,而当并命!”《资治通鉴·魏元帝景元元年》:“人谁不死,正恐不得其所,以此并命,何恨之有!”

(2).亡命;逃亡在外。《东周列国志》第七二回:“吾父忠於国家,知我必欲报仇,故使并命於 楚 ,以絶后虑。”

併命:1.拚命,舍命。《旧五代史·明宗纪一》:“吾王命我取 葛司徒 ,他士可无併命。” 清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷七:“自和议成而军士灰心,敌益狂狡,遂有四忠併命之祸。” 清 王韬 《淞滨琐话·魏月波》:“闻 戚 娶女,鬱怒填胸,立刻拏舟至城,将与女併命。”

(2).比喻尽最大的力量。中国近代史资料丛刊《辛亥革命·保路运动》:“或有不轨之徒从中鼓煽,强者併命于寻仇,弱者絶望于逃死,众志一暌,全体瓦裂,终非国家福也。”

並命:1.一同受命。《礼记·内则》:“毋敢敌耦於冢妇,不敢并行,不敢並命,不敢并坐。” 孔颖达 疏:“并有教令之命。” 唐 权德舆 《太原郑尚书远寄新诗走笔酬赠》诗:“昔岁经过同二 仲 ,登朝並命惭无用。” 唐 张署 《赠韩退之》诗:“白简趋朝曾並命, 苍梧 左宦一联翩。”

(2).拼命。 清 采蘅子 《虫鸣漫录》卷二:“某今日与人争不胜,已买刀藏腰际,将与仇者並命。”

州兵

春秋 时 晋国 由各州自行组成的地方军队。《左传·僖公十五年》:“ 晋 於是乎作州兵。” 杜预 注:“五党为州,州二千五百家也。因此又使州长各缮甲兵。” 孔颖达 疏:“以州长管人既少,督察易精,故使州长治之。”《国语·晋语三》:“众皆説。作州兵。” 韦昭 注:“二千五百家为州,使州长各帅其属缮甲兵也。”

寄重

犹借重。 郭沫若 《集外·七请》:“抒情用进步的话来说便是表现意识,他当寄重于主观的情调,这和小说之寄重于客观的认识者不同。”

无为

(1) 道家思想,指要依天命,顺其自然,没必要有所作为

(2) 儒家指用德政感化人民,不施行刑罚

(3) 不要,不用

无为在歧路。——唐· 王勃《杜少府之任蜀州》

遐征

(1).远行;远游。 汉 繁钦 《与魏文帝笺》:“咏北 狄 之遐征,奏胡马之长思。” 宋 陆游 《夜闻湖中渔歌》:“峡猿失侣方独宿,沙雁垂翅犹遐征。” 明 刘基 《述志赋》:“清都不可以久留兮,忽乘云而遐征。” 清 吴敏树 《吴云台哀辞》:“谓君之必速飞兮,翔天路以遐征。”

(2).远道出征或长途行军。 三国 魏 曹丕 《黎阳作》诗:“奉辞罸罪遐征,晨过 黎山 巉峥。” 唐 王勃 《乾元殿颂》序:“吞九皇而上运,控八圣而遐征。” 明 冯梦龙 《双雄记·兄弟从军》:“从此去渡 鸭緑 ,万里遐征,秋蒿满目。”

遐徵:谓对远处或以往的事物加以考察。 唐 周鍼 《登吴岳赋》:“遐徵众岳,式并嶐崇。” 唐 张叔良 《五星同色赋》:“逖览传记,遐徵休咎。”

投香

晋 吴隐之 有清操,从 番禺 罢郡归,见妻携有沉香一斤,遂投湖水。见《晋书·良吏传·吴隐之》。投香之处,传在 番禺县 西北,后即称 投香浦 。见 宋 乐史 《太平寰宇记·岭南道一·广州》。后以“投香”喻为官清正。 唐 李商隐 《故番禺侯以赃罪致不辜事觉母者他日过其门》诗:“ 江陵 从种橘, 交广 合投香。” 唐 李商隐 《为尚书渤海公举人自代状》:“ 隐之 清节,无惭於投香; 江革 归资,唯闻於单舸。”

还珠

《后汉书·循吏传·孟尝》:“先时宰守并多贪秽,诡人採求,不知纪极,珠遂渐徙於 交阯郡 界。於是行旅不至,人物无资,贫者饿死於道。 尝 到官,革易前敝,求民病利。曾未踰岁,去珠復还,百姓皆反其业,商货流通,称为神明。”后以“还珠”形容为官清廉,政绩卓著。《魏书·良吏传序》:“其於移风革俗之美,浮虎还珠之政,九州百郡,无所闻焉。” 唐 钱起 《送李四擢第归觐省》诗:“子孝觉亲荣,独揽还珠美。” 宋 王十朋 《会稽风俗赋》:“循吏则有还珠 孟尝 ,致雁 虞国 。” 清 姚祖同 《过岭》诗之三:“佩犊思醲化,还珠有治源。”

前哲

亦作“ 前喆 ”。前代的贤哲。《左传·成公八年》:“夫岂无辟王,赖前哲以免力。” 南朝 宋 谢灵运 《山居赋》:“仰前哲之遗训,俯性情之所便。” 唐 李德裕 《追和太师颜公同清远道士游虎丘寺》诗:“逸人缀清藻,前哲留篇翰。” 清 钱谦益 《刑科给事中薛大中授征仕郎》:“在昔 三原 ,粤有前喆,奏牘流播,炳若丹青。”

遗声

(1).指过去留下的乐曲。《礼记·乐记》:“故《商》者,五帝之遗声也。” 晋 潘岳 《河阳县作》诗之一:“ 齐 都无遗声, 桐乡 有餘謡。”《宋史·乐志十七》:“此谱,相传即 开元 遗声也。”

(2).犹馀音。 三国 魏 繁钦 《与魏文帝笺》:“而此孺子遗声抑扬,不可胜穷,优游转化,餘弄未尽。” 南朝 宋 鲍照 《乐府·升天行》:“ 凤臺 无还驾,簫管有遗声。” 宋 苏轼 《张安道见示近诗》:“云见 浮丘伯 ,吹簫明月岑。遗声落 淮 泗 ,蛟鼉为悲吟。” 明 汪廷讷 《广陵月》第四出:“人人侧耳,尽息喧嚣,真个是遗声振木,游响停云。”

(3).泛指留下声音。 金 元好问 《秋望赋》:“菊鲜鲜而散花,雁杳杳而遗声。”

(4).谓留下好名声。 三国 魏 曹植 《任城王诔》:“王虽薨徂,功著丹青。人谁不没,贵有遗声。”《宋书·颜延之传》:“若不能遗声,欲人出己,知柄在虚求,不可校得。”

接武

(1).步履相接。谓小步前进。《礼记·曲礼上》:“堂上接武,堂下布武。” 郑玄 注:“武,迹也。亦相接,谓每移足半躡之。” 清 孔尚任 《桃花扇·哄丁》:“楹鼓逢逢将曙天,诸生接武 杏坛 前。”

(2).步履相接。指舞步相接。《楚辞·大招》:“二八接武,投诗赋只。” 朱熹 集注:“接,连也。武,迹也。”

(3).步履相接。形容人多拥挤。 晋 葛洪 《抱朴子·崇教》:“是以遐览渊博者,旷代而时有;面墻之徒,比肩而接武也。”《魏书·李谐传》:“异人相趋于絳闕,鸿生接武于儒馆。” 唐 刘知几 《史通·忤时》:“当今朝号得人,国称多士。 蓬山 之下,良直差肩;芸阁之中,英奇接武。”《金史·崔立传》:“当时冒进之徒,争援 刘 齐 故事以冀非分者,比肩接武。”

(4).步履相接。形容亲近;接近。 唐 权德舆 《户部王曹长杨考功崔刑部二院长并同锺陵使府之旧因以寄赠》诗:“外庭时接武,广陌更连鑣。” 宋 司马光 《与吕晦叔简》:“自 晦叔 入都,及得共事,每与僚寀行坐不相离,未尝得伸悃愊,虽日夕接武,犹隔阔千里也。”

(5).步履相接。前后相接;继承。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·物色》:“古来辞人,异代接武,莫不参伍以相变,因革以为功。”《新唐书·上官仪传》:“御史供奉赤墀下,接武夔龙,簉羽鵷鷺,岂 雍州 判佐比乎?” 马宗霍 《书林藻鉴》:“ 唐 代书家之盛,不减于 晋 ,因由接武六朝,家传世习,自易为工。”

承明

(1).古代天子左右路寝称承明,因承接明堂之后,故称。 汉 刘向 《说苑·修文》:“守文之君之寝曰左右之路寝,谓之承明何?曰:承乎明堂之后者也。”

(2).即 承明庐 。《汉书·翼奉传》:“ 未央宫 又无 高门 、 武臺 、 麒麟 、 凤皇 、 * 、 玉堂 、 金华 之殿,独有 前殿 、 曲臺 、 渐臺 、 宣室 、 承明 耳。” 南朝 梁元帝 《去丹阳尹荆州》诗:“驂驾乘駟马,謁帝朝 承明 。” 宋 辛弃疾 《木兰花慢·滁州送范倅》词:“想夜半 承明 ,留教视草,却遣筹边。”参见“ 承明庐 ”。

掺袂

执袖。犹握别。 唐 皇甫枚 《三水小牍·王知古》:“今旦有友人将归於 崆峒 旧隐者,僕饯之 伊水 滨,不胜离觴;既掺袂,马逸,復不能止,失道至此耳。” 前蜀 韦庄 《酬吴秀才霅川相送》诗:“掺袂客从华下散,棹舟人向镜中归。” 宋 曾巩 《与舍弟别舟岸间相望感叹成咏》:“舟陆空相望,掺袂即千里。”

见轻

(1).被看轻。 晋 葛洪 《抱朴子·任能》:“口不容而强吞之者必哽,才非匹而委仗之者见轻。” 明 何景明 《何子·处与》:“在疏则恩当而见重,在戚则分当而见轻。” 清 章学诚 《文史通义·知难》:“ 刘知几 负絶世之学,见轻时流,及其三为史臣,再入东观,可谓遇矣。”

(2).看得出有所减轻。如:病情见轻。