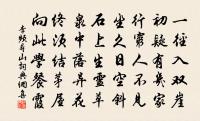

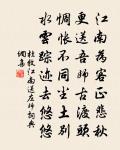

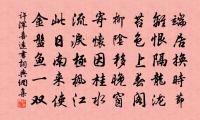

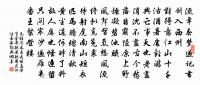

高旻寺原文

河干启梵域,塔影矗高旻。

两字腾鸿号,千秋焕宝文。

庄严开象设,清净悦声闻。

顶礼祝慈寿,都梁飏瑞芬。

诗词问答

问:高旻寺的作者是谁?答:乾隆

问:高旻寺写于哪个朝代?答:清代

问:高旻寺是什么体裁?答:五律

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 五言律诗 押词韵第六部 出处:御制诗二集卷六十八

2. 寺名康熙四十二年所赐

参考注释

河干

河边;河岸。《诗·魏风·伐檀》:“坎坎伐檀兮,寘之河之干兮。” 明 徐祯卿 《留别边子》诗:“孤杨生河干,嫋嫋何参差。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录六》:“某官舟泊河干,闻汝善弹词,邀往一试。”

高旻

(1).高天。 晋 陶潜 《自祭文》:“茫茫大块,悠悠高旻,是生万物,余得为人。” 唐 韩愈 《酬裴十六功曹巡府驿涂中见寄》诗:“哀鸿鸣清耳,宿雾褰高旻。” 清 黄鷟来 《戊辰冬与张四明西同舟纪别》诗之四:“ 闽 地多峻岭,森秀凌高旻。”

(2).指皇帝。 清 钮琇 《觚賸·献诗保寨》:“大开藩卫制方面,期以忠义酬高旻。”

鸿号

大名;美称。 唐 韩愈 《争臣论》:“致吾君於 尧 舜 ,熙鸿号於无穷也。” 宋 岳珂 《桯史·淳熙内禅颂》:“惟我 寿皇 ,圣孝孔时,力靡遗餘,爱敬既究,熙以鸿号。” 明 张居正 《圣孝纪》:“鸿号之称定,则一本之义昭。”

千秋

(1) 千年

(2) 岁月久远

(3) 生日。敬辞,指人的寿辰

今日老祖宗千秋,奶奶生气,岂不惹人议论?——曹雪芹《红楼梦》

宝文

(1).古代所谓预示祥瑞的文字。《宋书·符瑞志上》:“天乃洪鬱起白雾摩地,赤虹自上下,化为黄玉,长三尺,上有刻文。 孔子 跪受而读之曰:‘宝文出, 刘季 握。卯金刀,在軫北。字禾子,天下服。’”《宋史·乐志十五》:“宝文瑞命符皇运,緜远庆维新。”

(2).传说 蓬莱山 上的一种树木名。《骈字类编》卷七六引《谢氏诗源》:“ 茅君 于手巾内解茶叶……曰:‘此 蓬莱山 穆陀树叶,众仙食之以当饮,又有宝文之蕊,服之不饥。’ 谢幼贞 诗曰:‘摘宝文之初蕊,拾穆陀之坠叶。’”

庄严

佛家语。佛家对表相事物,或心理行为的道德意义的修饰、加强,称为庄严。今人以端庄而有威严为庄严

象设

原指佛像。后亦泛指遗像。《文选·王屮<头陀寺碑文>》:“象设既闢,睟容已安。” 吕向 注:“象,谓佛之形象也。” 南朝 齐 谢朓 《齐敬皇后哀策文》:“陈象设於园寝兮,映舆鍐於松楸。” 唐 张说 《崔司业挽歌》之二:“象设存韦馆,威仪下墓田。” 明 高启 《蒿里》诗:“玄庐儼象设,犹恐死有神。”参见“ 象教 ”。

清净

(1) 心境洁净,不受外扰

清净守节

(2) 安定,不纷扰

图清净

(3) 清洁纯净

清净的山,清净的水

(4) 简明不繁

清净简易

(5) 佛教语。指远离恶行与烦恼

出家清净

声闻

(1).亦作“ 声问 ”。音信。《国语·越语上》:“寡君 句践 乏无所使,使其下臣 种 ,不敢彻声闻於天王。”《吕氏春秋·赞能》:“ 孙叔敖 、 沉尹茎 相与友, 叔敖 游於 郢 三年,声问不知,修行不闻。”《汉书·苏武传》:“前发 匈奴 时, 胡 妇适产一子 通国 ,有声问来,愿因使者致金帛赎之。”《北史·儒林传下·刘炫》:“ 炫 与妻子,相去百里,声闻断絶。” 宋 沉括 《梦溪笔谈·谬误》:“ 丁晋公 之逐,士大夫远嫌,莫敢与之通声问。” 范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第三编第四章第一节:“ 唐 北庭 节度使 李元忠 、 安西 四镇留后 郭昕 率将士守境,与朝廷声问中断。”

(2).亦作“ 声问 ”。名声。《荀子·大略》:“德至者色泽洽,行尽而声问远。”《韩非子·内储说上》:“子闻寡人之声闻,亦何如焉?”《三国志·蜀志·许靖传》“ 南阳 宋仲子 於 荆州 与 蜀郡 太守 王商 书” 裴松之 注引 晋 陈寿 《益州耆旧传》:“ 商 字 文表 , 广汉 人,以才学称,声问著於州里。” 唐 玄奘 《大唐西域记·健驮逻国》:“﹝论师﹞少好学,有才辩,声闻遐被,法俗归心。” 宋 沉辽 《真觉开堂》:“自诸祖述作已达者,皆著声问。” 清 曹寅 《题云辨上人小照》诗:“行识自来矜色相,声闻何惜证飞仙。”参见“ 声闻过情 ”。

梵文意译。佛家称闻佛之言教,证四谛之理的得道者。常指罗汉。《大乘义章》卷十七:“观察四諦而得道者,悉名声闻。”《大乘义章》卷十七:“从佛声闻而得道者,悉名声闻。”《敦煌变文集·维摩经押座文》:“五百声闻皆被訶,住相法空分取证。”

顶礼

跪下,两手伏地,以头顶着所尊敬的人的脚,是佛教徒最高的敬礼

顶礼膜拜

都梁

亦称“ 都梁香 ”。1.泽兰的别名。 北魏 郦道元 《水经注·资水》:“县( 都梁县 )西有小山,山上有淳水,既清且浅,其中悉生兰草……俗谓兰为都梁。山因以号,县受名焉。” 明 李时珍 《本草纲目·草三·泽兰》﹝释名﹞引 陶弘景 曰:“生於泽旁,故名泽兰。亦名都梁香。”

(2).香名。 三国 魏 曹植 《妾薄命》诗之二:“御巾裛粉君傍,中有霍纳、都梁,鸡舌、五味杂香。” 南朝 梁 吴均 《行路难》诗之四:“博山炉中百合香,鬱金苏合及都梁。” 宋 王观国 《学林·五木香》:“盖谓鬱金香、苏合香、都梁香也……皆蛮所产,非中国物也。”