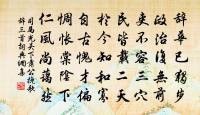

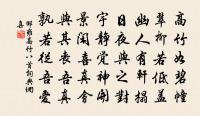

太和篇(龙兴汪生索赋)原文

一气未肇判,太和浑絪缊。

如何盘古氏,琢丧扬嚣尘。

遂使末俗下,居然昧常伦。

上窥太和际,邈若莸与薰。

汪生富春秋,恻恻一问津。

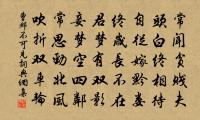

拜父濠水湄,涕泪盈衣巾。

事母竭甘旨,色养终冬春。

太和署轩屏,庶类同厥身。

阶庭芝兰秀,水木鱼鸟亲。

人生苟适意,岂计富与贫。

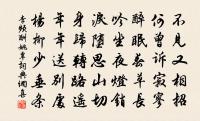

我来属多难,感子厚意陈。

要我赋太和,令我愧无垠。

不睹太和事,焉知太和淳。

身违太和时,心存太和真。

举手谢太和,相携归隐沦。

诗词问答

问:太和篇(龙兴汪生索赋)的作者是谁?答:张达

问:太和篇(龙兴汪生索赋)写于哪个朝代?答:元代

问:张达的名句有哪些?答:张达名句大全

注释

1. 押词韵第六部 出处:元音遗响卷九

2. 龙兴汪生索赋

参考注释

一气

(1) 一举,一次,不间断地

一气呵成

(2) 同一帮派,声气相通;同伙

他们通同一气

(3) 一阵(多含贬义)

瞎闹一气

肇判

初分。《秦併六国平话》卷上:“鸿蒙肇判,风气始开。”

太和

见“ 太和 ”。

亦作“ 大和 ”。1.天地间冲和之气。《易·乾》:“保合大和,乃利贞。”大,一本作“ 太 ”。 朱熹 本义:“太和,阴阳会合冲和之气也。”《汉书·叙传上》:“沐浴玄德,禀卬太和。”《文选》作“太龢”。 唐 元稹 《竞渡》诗:“数极鬭心息,大和蒸混元。” 清 陈梦雷 《丁巳秋道山募建普度疏》:“神人之怨恫俱消,太和积为丰登之庆。”

(2).人的精神、元气;平和的心理状态。 唐 刘长卿 《同姜濬题裴式微余干东斋》诗:“藜杖全吾道,榴花养太和。” 宋 司马光 《论燕饮状》:“伏望陛下当此之际,悉罢燕饮,安神养气……无益奉养者,皆不宜数御以伤大和。” 宋 陆游 《蓬户》诗:“白头万事都经遍,莫为悲伤损太和。”

(3).谓太平。 三国 魏 曹植 《七启》:“吾子为太和之民,不欲仕 陶唐 之世乎。”《文选·颜延之<宋文皇帝元皇后哀策文>》:“太和既融,收华委世。” 李善 注:“太和,谓太平也。” 唐 陆贽 《贞元九年冬至大礼大赦制》:“思与海内同臻大和。” 宋 宋祁 《宋景文公笔记·考古》:“天下太和,兵革不兴。” 清 唐孙华 《国学进士题名碑》诗:“昔闻有 明 全盛日,长养宇宙登太和。”

(4).和睦。 清 恽敬 《答陈云渠书》:“然家庭大和,文史足用,仰不愧古,俯不愧今,吾弟固有以自乐矣。”

(5). 魏 鼓吹曲名。《晋书·乐志下》:“改《上邪》为《太和》,言 明帝 继体承统, 太和 改元,德泽流布也。”

(6).雅乐名。 唐 段安节 《乐府杂录·雅乐部》:“郊天及诸坛祭祀,即奏太和、冲和、舒和三曲。”《金史·乐志上》:“乃取大乐与天地同和之义,名之曰‘太和’。”

絪缊

(1).古代指天地阴阳二气交互作用的状态。《易·繫辞下》:“天地絪緼,万物化醇;男女构精,万物化生。” 孔颖达 疏:“絪緼,相附著之义,言天地无心,自然得一,唯二气絪緼,共相和会,万物感之,变化而精醇也。” 高亨 注:“絪緼借为氤氲,阴阳二气交融也……天之阳气与地之阴气交融,则万物之化均徧。”《汉书·扬雄传上》:“絪緼玄黄,将绍厥后。” 颜师古 注:“絪緼,天地合气也。” 明 宋濂 《示公道行碑铭》:“大化絪緼,变合无垠。” 清 郑燮 《潍县署中与舍弟墨第二书》:“夫天地生物,化育劬劳,一蚁一虫,皆本阴阳五行之气絪緼而出。”

(2).亦作“ 絪氲 ”。形容云烟弥漫、气氛浓盛的景象。 南朝 梁 沉约 《八咏诗·会圃临春风》:“既鏗鏘以动佩,又絪緼而流射。” 唐 温庭筠 《觱篥歌》:“情远气调兰蕙薰,天香瑞彩含絪緼。” 明 高启 《槎轩记》:“磅礴絪緼厚薄,随其所得。” 清 陈培脉 《登慈恩寺浮图》诗:“絪氲香界从朝暮,高下桑田几变更。” 鲁迅 《集外集拾遗补编·祭书神文》:“今之夕兮除夕,香焰絪緼兮烛焰赤。”

如何

(1)

(2) 用什么手段或方法

在退休制下如何提高津贴的问题

(3) 方式、方法怎样

接下去的问题是如何表明我们的意思

(4) 在什么情况下

姐妹三人如何再相会

(5) 怎么,怎么样

如今叫我管天王堂,未知久后如何。——《水浒传》

(6) “如……何”,表示’把……怎么样”

以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、 王屋何?——《列子·汤问》

盘古

即盘古氏。中国神话中的开天辟地的人物

自从盘古开天地

嚣尘

亦作“嚻尘”。1.喧闹扬尘。《左传·昭公三年》:“子之宅近市,湫隘嚣尘,不可以居。” 杨伯峻 注:“嚣,喧闹。尘,尘土飞扬。” 宋 曾巩 《灵岩寺兼简重元长老二刘居士》诗:“更闻雷远相从乐,世道嚣尘岂可干。” 明 王錂 《春芜记·访友》:“[外]石林精舍嚣尘少,[生]仗尔高朋探寂寥。”

(2).指纷扰的尘世。 南朝 齐 谢朓 《之宣城出新林浦向版桥》诗:“嚻尘自兹隔,赏心於此遇;虽无玄豹姿,终隐南山雾。” 唐 白居易 《期李二十文略王十八质夫不至独宿仙游寺》诗:“ 文略 也从牵吏役, 质夫 何故恋嚣尘?” 宋 张孝祥 《减字木兰花·赠尼师旧角奴也》词:“清斋浄戒,休作断肠垂泪债;识破嚣尘,作箇逍遥物外人。”《再生缘》第三回:“已托禪心归浄界,还遭俗累涉嚣尘。”

末俗

(1).谓末世的习俗,低下的习俗。 汉 董仲舒 《士不遇赋》:“生不丁三代之隆盛兮,而丁三季之末俗。” 晋 葛洪 《抱朴子·明本》:“末俗偷薄,雕伪弥深。” 唐 元稹 《戒励风俗德音》:“末俗偷巧,内荏外刚。” 宋 王安石 《杨刘》诗:“末俗忌讳繁,此理寧復在?” 李大钊 《青春》:“末俗浇漓,未始非为此説者阶之厉也。”

(2).世俗之人。指一般平庸的人。 金 王若虚 《高思诚咏白堂记》:“ 乐天 之诗,坦白平易,直以写自然之趣,合乎天造,厌乎人意,而不为奇诡以骇末俗之耳目。” 元 刘壎 《隐居通议·诗歌三》:“今末俗浅识,殊无知者。” 清 纳兰性德 《杂诗》之三:“吚吚奏《皇华》,末俗自不识。”

(3).世俗之人。指未出家的人。与“僧侣”相对。 清 顾炎武 《张隐君元明于园中置一小石龛曰仙隐祠征诗纪之》:“犹怜末俗愚难寤,故作幽龕小座供。” 清 纳兰性德 《渌水亭杂识》卷四:“火葬倡於释氏,末俗因之。”

居然

表示出乎意料

这么重的担子,他居然挑着走了二十里

常伦

(1).伦常。《史记·宋微子世家》:“於乎!维天阴定下民,相和其居,我不知其常伦所序。”

(2).常序;常类。 晋 左思 《魏都赋》:“繆默语之常伦,牵胶言而踰侈。” 南朝 梁 江淹 《杂体诗·嵇中散》:“远想出宏域,高步超常伦。” 明 宋濂 《新注楞伽经后序》:“唯 柏庭 法师 善月 依 天台 教旨,著为通义,夐然絶出常伦。” 程善之 《赠陈子松藤》诗:“良宵剪烛各尔汝,已见遭际殊常伦。”

(3).一定的规律。 唐 孟云卿 《伤时》诗之一:“大方载羣物,生死有常伦。”

富春秋

见“ 富於春秋 ”。

恻恻

(1).悲痛;凄凉。 汉 扬雄 《太玄·翕》:“翕缴惻惻。” 范望 注:“鸟而失志,故高飞,飞而遇缴,欲去不得,故惻惻也。惻,痛也。” 晋 欧阳建 《临终诗》:“下顾所怜女,惻惻中心酸。” 唐 杜甫 《梦李白》诗之一:“死别已吞声,生别常惻惻。”《花月痕》第四八回:“顾影自怜风惻惻,回头应惜步珊珊。”

(2).寒冷貌。 宋 周邦彦 《渔家傲》词:“几日轻阴寒惻惻,东风急处花成积。” 元 赵孟頫 《绝句》:“春寒惻惻掩重门,金鸭香残火尚温。”

(3).恳切。《后汉书·张酺传》:“ 张酺 前入侍讲,屡有諫正,誾誾惻惻,出於诚心,可谓有 史鱼 之风矣。” 李贤 注:“惻惻,恳切也。”

一问

(1).问候一次。《礼记·内则》:“妾将生子,及月辰,夫使人日一问之。”《管子·入国》:“士人有病者,掌病以上令问之。九十以上,日一问,八十以上,二日一问。”

(2).询问一下。 唐 李白 《把酒问月》诗:“青天有月来几时,我今停杯一问之。”

(3).访问一次。 元 方回 《雪中忆昔》诗:“扁舟一问桃源路,治乱当时自此分。”

(4).一个问题。《景德传灯录·慧海禅师》:“拟申一问,师还对否?”《朱子语类》卷二:“ 季通 尝设一问。”

水湄

水边。《诗·秦风·蒹葭》:“蒹葭凄凄,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。” 晋 王嘉 《拾遗记·洞庭山》:“ 楚怀王 之时,举羣才赋诗於水湄。”《北齐书·孙腾传》:“ 高祖 与 兆 宴饮於水湄,誓为兄弟。” 前蜀 李珣 《巫山一段云》词之一:“有客经 巫峡 ,停橈向水湄。” 清 周灿 《使交趾诗》:“沧江岸上有荒祠,栘叶棉枝近水湄。” 茅盾 《惊蛰》:“当月白风清之夜,林畔水湄飘荡着他那似哭似诉的悲音。”

涕泪

(1).鼻涕和眼泪。亦专指眼泪。 汉 王粲 《赠蔡子笃》诗:“中心孔悼,涕泪涟洏。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·风操》:“然人性自有少涕泪者,肠虽欲絶,目犹烂然。” 宋 司马光 《送张兵部知遂州》诗:“闻道 西州 遗画像,使我涕泪空霑衣。”《儿女英雄传》第三四回:“他就接连不断地打了无数的喷嚏,闹得涕泪交流。”

(2).涕泪俱下;哭泣。《三国志·魏志·赵王干传》“ 黄初 二年,进爵,徙封 燕王 ” 裴松之 注引 三国 魏 鱼豢 《魏略》:“ 良 年小常呼 文帝 为阿翁。 帝 谓 良 曰:‘我汝兄耳!’ 文帝 又愍其如是,每为涕泪。” 唐 杜甫 《 * 送韦二少府匡赞》诗:“古往今来皆涕泪,断肠分手各风烟。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·纫针》:“妻携女归告两弟。两弟任其涕泪,并无一词肯为设处。”

衣巾

(1).衣服和佩巾。语本《诗·郑风·出其东门》:“縞衣綦巾。” 余冠英 注:“‘巾’,佩巾也。” 唐 白居易 《初除户曹喜而言志》诗:“弟兄俱簪笏,新妇儼衣巾。”

(2).衣服和头巾。 南朝 宋 鲍照 《代蒿里行》:“虚容遗剑佩,实貌戢衣巾。” 唐 白居易 《酬牛相公兼呈梦得》诗:“夜凉枕簟滑,秋燥衣巾轻。” 清 孔尚任 《桃花扇·哄丁》:“小生衣巾,扮 吴应箕 上。”

(3).指装殓死者的衣服与单被。《宋史·宋祁传》:“自为誌铭及《治戒》以授其子:‘三日敛,三月葬,慎无为流俗阴阳拘忌也。棺用杂木,漆其四会,三涂即止,使数十年足以腊吾骸、朽衣巾而已。毋以金铜杂物置冢中。’”参见“ 衣衾 ”。

(4).指青领衣和方巾。 明 清 时的秀才服式。《儒林外史》第十七回:“直到四五日后, 匡超人 送过宗师,才回家来,穿着衣巾,拜见父母。”

(5).借指秀才的资格和待遇。 清 李渔 《怜香伴·随车》:“当初只因娘子没正经,惹出那场大祸,革去了我的衣巾,如今纔挣得一件青袍上身,又不要去招灾惹祸。” 清 钱泳 《履园丛话·梦幻·损阴骘除名》:“此卷係抄袭 陈勾山 旧作,窗稿中有其文可查。荐而不售,衣巾尚在;荐而或售,据新例必除名。”

甘旨

美味的食品

鼻欲嗅芬香,口欲嗜甘旨。——《韩诗外传》

色养

(1).《论语·为政》:“ 子游 问孝。子曰:‘今之孝者,是谓能养。’…… 子夏 问孝。子曰:‘色难。’” 朱熹 集注:“色难,谓事亲之际,惟色为难也。”一说,谓承顺父母颜色。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·德行》:“ 王长豫 为人谨顺,事亲尽色养之孝。”《旧唐书·裴漼传》:“ 漼 色养劬劳,十数年不求仕进。” 明 李贽 《复士龙悲二母吟》:“近闻此孙不爱读书,稍失色养於二大母。”

(2). 何晏 集解引 包咸 曰:“色难者,谓承顺父母颜色乃为难也。”后因称人子和颜悦色奉养父母或承顺父母颜色为“色养”。

轩屏

堂阶旁的墙壁。《文选·潘岳<秋兴赋>》:“熠燿粲於阶闥兮,蟋蟀鸣乎轩屏。” 李善 注:“《毛诗》曰:‘蟋蟀在堂。’” 刘良 注:“秋虫至秋寒,故就轩屏,鸣轩阶壁也。” 宋 梅尧臣 《范紫微见过不遇》诗:“版刺留姓名,不遑佇轩屏。” 明 皇甫濂 《悼子乘》诗:“清尘布虚室,寒晦凝轩屏。”

庶类

万物,万类。《国语·郑语》:“ 夏禹 能单平水土,以品处庶类者也。” 韦昭 注:“ 禹 除水灾,使万物高下各得其所。”《魏书·高祖纪》:“今东作方兴,庶类萌动。” 宋 曾巩 《回枢密侍郎状》:“处大寒而不变,乃知松柏之坚;兼庶类而并容,则维 江 汉 之广。”

阶庭

台阶前的庭院。《三国志·魏志·管辂传》“后卒无患” 裴松之 注引 三国 魏 管辰 《管辂别传》:“昔 高宗 之鼎,非雉所雊, 殷 之阶庭,非木所生。” 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·语言》:“譬如芝兰玉树,欲使其生於阶庭耳。” 宋 陈鹄 《耆旧续闻》卷十:“三槐正位,人瞻衮绣之荣;双桂联芳,天发阶庭之秀。”

芝兰

芝草和兰草皆香草名。古时比喻君子德操之美或友情、环境的美好等

芝兰之室

鱼鸟

(1).鱼和鸟。常泛指隐逸之景物。 三国 魏 嵇康 《与山巨源绝交书》:“游山泽,观鱼鸟,心甚乐之。”《隋书·隐逸传序》:“狎玩鱼鸟,左右琴书。” 唐 韩愈 《海水》诗:“风波一荡薄,鱼鸟不可依。”参见“ 鱼鸟慕 ”。

(2).指梦境。语本《庄子·大宗师》:“梦为鸟而厉乎天,梦为鱼而没於渊。” 宋 梅尧臣 《和原甫早赴紫宸朝待旦假寐》:“烛房犹照衣冠上,漏舍欲为鱼鸟间。”

人生

(1) 人一生中的活动

(2) 人从出生到死亡的整个过程

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——宋· 文天祥《过零丁洋》

(3) 与人的关系生疏,不熟悉

人生地疏

适意

(1) 舒适

房子宽敞明亮,住得很适意

(2) 适合心意

他为这种适意的幻想所包围,觉得其中的乐趣在招引他。——《堂吉诃德》

多难

众多难成之事;很多困难。《诗·周颂·访落》:“维予小子,未堪家多难。” 郑玄 笺:“多,众也。我小子耳,未任统理国家众难成之事……难成之事,谓诸政有业未平者。”《老子》:“夫轻诺必寡信,多易必多难。”

犹多故;多患难。《诗·周颂·小毖》:“未堪家多难。” 郑玄 笺:“我又会於辛苦,遇三监及 淮 夷之难也。”《左传·昭公四年》:“ 晋 有三不殆,其何敌之有?国险而多马, 齐 楚 多难。” 杜预 注:“多篡弑之难。”《礼记·檀弓上》:“吾君老矣,子少,国家多难。” 孔颖达 疏:“国家多有危难。”《三国志·吴志·刘繇传》“ 繇 长子 基 ,字 敬舆 ,年十四,居 繇 丧尽礼,故吏餽餉,皆无所受” 裴松之 注引 三国 吴 韦昭 《吴书》:“ 基 遭多难,婴丁困苦,潜处味道,不以为戚。” 唐 杜甫 《登楼》诗:“花近高楼伤客心,万方多难此登临。” 王毓岱 《乙卯自述一百四十韵》:“先鞭争跃马,多难患张鴟。”

厚意

深厚的情意

多谢你的厚意

无垠

广阔无边

碧波无垠

和事

调解纷争。 清 李渔 《慎鸾交·计竦》:“你既肯悔过,我这和事老人只得要做了。” 赵树理 《张来兴》:“我只当是他们两个人又闹什么纠纷,便跟了去准备为他们和事。” 周立波 《暴风骤雨》第一部十一:“﹝ 白大嫂子 ﹞听了 韩长脖 的一句话,无缘无故闹起来,自己也觉得对不住当家的,捎带也对不起这个和事的大个子。”

和淳

平和淳朴。 明 刘基 《悦茂堂诗》:“聚欲去其恶,不使伤和淳。”

和时

适应时令。《汉书·成帝纪》:“教化流行,风雨和时。”

相携

亦作“相擕”。互相搀扶;相伴。《东观汉记·邓禹传》:“ 禹 乘胜独克,而师行有纪,皆望风相携以迎,降者日以千数,众号百万。” 宋 苏轼 《甘露寺》诗:“但有相携人,何必素所欢。” 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷一:“採蕋的游蜂,两两相携;弄巧的黄鸝,双双作对。”《儒林外史》第八回:“当下会了帐,两人相携着下了船坐下。”

见“ 相携 ”。

隐沦

(1).神人等级之一。泛指神仙。《文选·郭璞<江赋>》:“纳隐沦之列真,挺异人乎精魄。” 李善 注引 汉 桓谭 《新论》:“天下神人五:一曰神仙,二曰隐沦,三曰使鬼物,四曰先知,五曰铸凝。” 南朝 宋 颜延之 《五君咏·嵇中散》:“立俗迕流议,寻山洽隐沦。” 南朝 齐 谢朓 《游敬亭山》诗:“隐沦既已託,灵异居然栖。”

(2).隐居。 南朝 宋 谢灵运 《入华子冈是麻源第三谷》诗:“既枉隐沦客,亦栖肥遯贤。” 北魏 郦道元 《水经注·穀水》:“﹝ 孙登 ﹞思欲遯跡林乡,隐沦忘死。” 郁达夫 《秋夜怀人》诗之六:“晚年好静南乡住,仙寿溶溶乐隐沦。”

(3).指隐者。 唐 杜甫 《赠韦左丞丈》诗:“此意竟萧条,行歌非隐沦。” 清 赵翼 《题周山茨观察老圃秋容图》诗:“公曾出塞悲流徙,我亦归田作隐沦。”

(4).隐没身体不使人见。《后汉书·方术传下·解奴辜》:“皆能隐沦,出入不由门户。” 明 谢肇淛 《五杂俎·人部二》:“ 汉 时, 解奴辜 、 张貂 皆能隐沦,出入不由门户,此后世遁形之祖也。”

(5).沉沦,埋没。《晋书·郭璞传》:“ 严平 澄漠於尘肆, 梅真 隐沦乎市卒。”《文选·鲍照<行乐至城东桥>诗》:“尊贤永照灼,孤贱长隐沦。” 李善 注:“隐沦,谓幽隐沉沦也。” 章炳麟 《狱中闻沉禹希见杀》诗:“不见 沉生 久,江湖知隐沦。”