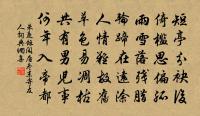

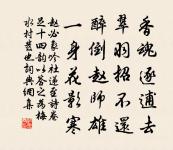

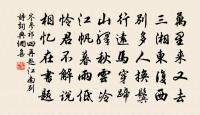

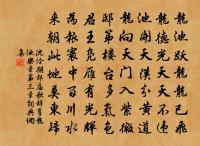

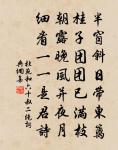

题阳华岩原文

名山固多岩,兹岩擅天下。屋大享千人,谷深量万马。

谽谺通一水,旁午飞桥跨。

石砾巧雕锼,松篁森绘画。

古人栖遁处,文字犹凭藉。

语妙元次山,名高陶别驾。

瞿君三体篆,殆可斯翁亚。

却后累百年,吾人来叹吒。

伊予邱壑姿,嗜好若天假。

终焉卜真隐,学道冀陶冶。

丹成生羽翼,召节青童把。

挥手挹霞芒,竦身朝帝者。

诗词问答

问:题阳华岩的作者是谁?答:何麒

问:题阳华岩写于哪个朝代?答:宋代

问:何麒的名句有哪些?答:何麒名句大全

参考注释

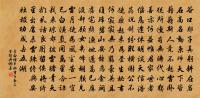

天下

(1) 四海之内,全中国

鱼鳖鼋鼍为天下富。——《孙子·谋政》

威天下不以兵革之利。——《孟子·公孙丑下》

天下三分。——诸葛亮《出师表》

天下之美。——明· 刘基《郁离子·千里马篇》

(2) 人世间,社会上

天下谁人不识君。——唐· 高适《别董大》

天下物皆然。——清· 袁枚《黄生借书说》

天下事有难易乎。——清· 彭端淑《为学一首示子侄》

(3) 全世界,所有的人

天下缟素。——《战国策·魏策》

天下顺之。——《孟子·公孙丑下》

以天下之所顺。

先天下之忧而忧。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》

后天下之乐而乐。

(4) 国家或国家的统治权

传天下不足多。——《韩非子·五蠹》

为天下理财。——宋· 王安石《答司马谏议书》

共争天下。——《资治通鉴》

天下事谁可支柱者。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

(5) 自然界,天地间

知天下之寒。——《吕氏春秋·察今》

大享

合祀先王的祭礼。《书·盘庚上》:“兹予大享於先王,尔祖其从与享之。” 孙星衍 疏:“大享,即《礼记》大饗也。” 宋 欧阳修 《归田录》卷二:“ 皇祐 二年、 嘉祐 七年秋季大享,皆以 大庆殿 为明堂。”

谽谺

(1).山谷空旷貌。 唐 卢照邻 《五悲·悲昔游》:“当谽谺之洞壑,临决咽之奔泉。” 清 厉鹗 《二月十七日重游洞霄宫探大涤洞天》诗:“穿尽幽篁履苔石,惊见谽谺洞门坼。”参见“ 谽呀 ”。

(2).山石险峻貌。 唐 独孤及 《招北客文》:“其北则有劒山巉巉,天凿之门,二壁谽谺,高岸嶙峋。” 清 金志章 《钤山行》:“ 鈐山 四绕青谽谺, 袁江 一綫盘脩虵。”

(3).犹闪烁。 唐 杜甫 《柴门》诗:“长影没窈窕,餘光散谽谺。” 清 赵执信 《平度州道中望东北诸山》诗:“臺阁嵯峨布空曲,浮金炫碧生谽谺。”

(4).中空貌。 清 史夔 《弘济寺》诗:“戌削寒侵袂,谽谺树隐门。” 清 谭嗣同 《城南思旧铭并叙》:“加北俗多忌,厝棺中野,雨日蚀漏,谽谺洞开。”

通一

谓融通为一。 汉 贾谊 《新书·道德说》:“外内通一,则为得失。” 唐 陆龟蒙 《复友生论文书》:“《礼》《乐》二记,虽载圣人之法……未能通一纯实,故时有齟齬不安者。”

旁午

(1).亦作“ 旁迕 ”。交错;纷繁。 汉 王褒 《洞箫赋》:“气旁迕以飞射兮,驰散涣以逫律。”《汉书·霍光传》:“受璽以来二十七日,使者旁午,持节詔诸官署徵发。” 颜师古 注:“一从一横为旁午,犹言交横也。”《剪灯馀话·秋夕访琵琶亭记》:“旁午纷紜,殊无寧月。” 曹亚伯 《武昌革命真史》:“本军政府当军事旁午之际,势不能并谋兼顾,为吾乡僻同胞尽完全保护之责。”

(2).四面八方;到处。 北魏 杨衒之 《洛阳伽蓝记·永宁寺》:“ 尔朱荣 不臣之跡,暴於旁午;谋 魏 社稷,愚智同见。” 宋 刘克庄 《运粮行》:“县符旁午催调发,大车小车声轧轧。” 钱锺书 注:“旁午,四面八方。”《明史·刑法志三》:“自京师至天下,旁午侦事,虽王府不免。”

将近中午。 明 潘问奇 《自磁州趋邯郸途中即事》诗:“旁午停征轡,炊烟得几家。” 茅盾 《雾》:“旁午的时候,雾变成了牛毛雨,像帘子似的老是挂在窗前。”

飞桥

(1).架设于高空的桥梁。《后汉书·西域传·大秦》:“又言‘有飞桥数百里,可度海北’。”《三国演义》第三四回:“更作两条飞桥,横空而上。”

(2).军用渡河装置,如浮桥之类。《六韬·军用》:“渡沟壍飞桥一间,广一丈五尺,长二丈以上,着转关轆轤八具,以环利通索张之。”《水浒传》第一○五回:“用飞桥转关轆轤,越沟堑,渡池濛。”

(3).工业用的高空运输设备。 林斤澜 《母女》:“还有七八条飞桥,架在半空里,皮带骨碌碌,团团转,把砂子石头卷上山坡。”

石砾

石块和沙砾。《淮南子·精神训》:“是故视珍寳珠玉犹石砾也。” 唐 康骈 《剧谈录·御史滩》:“ 河南府 伊甸县 前临大溪,每僚佐有入臺者,即水中先有水滩涨出,石砾金沙,澄澈可爱。”

雕锼

(1).雕刻。 唐 李商隐 《富平少侯》诗:“綵树转灯珠错落,绣檀廻枕玉雕鎪。” 宋 陈亮 《汉宫春》词:“随缘柳緑柳白,费尽雕鎪。”

(2).刻意修饰文辞。 明 朱鼎 《玉镜台记·开场》:“古今词传,纷纷迭出、雕鎪矫揉,虫技轰轰。” 明 袁宏道 《湖上别同方子公赋》之五:“十年而一叶,枉自费雕鎪。” 郭绍虞 《中国文学批评史·近古期·北宋政治家的文论》:“就反对雕锼无用的文辞这一点讲,政治家和道学家、古文家都是一致的。”

(3).犹琢磨。

彫鎪:1.雕刻,刻镂。《文选·左思<魏都赋>》:“匪朴匪斵,去泰去甚,木无彫鎪,土无綈锦。” 张铣 注:“鎪,鏤也。”

(2).引申指雕琢文字。 宋 苏辙 《次韵子瞻留别》之三:“彫鎪不遣治章句,烂漫先令饱文字。”

松篁

(1).松与竹。 北魏 郦道元 《水经注·沔水二》:“池中起钓臺,池北亭, 郁 墓所在也,列植松篁於池侧。” 前蜀 韦庄 《春愁》诗:“后庭人不到,斜月上松篁。” 宋 辛弃疾 《贺新郎·题赵兼善龙图东山小鲁亭》词:“快满眼,松篁千亩。把似渠垂功名泪,算何如、且作溪山主。”

(2).比喻坚贞的节操。 明 吴骐 《感时书事寄计子山陆孝曾》诗:“壮志清 河 洛 ,交情重 太行 。风涛为砥柱,冰雪见松篁。”

绘画

(1) 作画。用笔等工具,墨、颜料等材料,在纸、纺织物、墙壁等表面上画图或作其他可视的形象

(2) 绘出的图或画

古人

泛指前人,以区别于当世的人

栖遁

亦作“ 栖遯 ”。亦作“栖遁”。1.避世隐居。《晋书·郗超传》:“﹝ 郗超 ﹞性好闻人栖遁,有能辞荣拂衣者, 超 为之起屋宇,作器服,畜僕竖,费百金而不吝。”《南齐书·孔稚珪传》:“今栖遁之士,排斥皇王,陵轢将相。” 唐 上官昭容 《游长宁公主流杯池》诗之十九:“寄言栖遯客,勿復访 蓬瀛 。” 明 胡应麟 《少室山房笔丛·艺林学山二》:“余意以艺文志例,合 唐 人所著推之,必 汉 时栖遁之流所作诗赋,如《考槃》、《逸民》等篇耳。” 清 吴伟业 《得友人札询近况诗以答之》:“道衰薄俗甘栖遁,才退残书勉勘讐。”

(2).指隐居避世者。 清 魏源 《武夷九曲诗序》:“﹝ 武夷 ﹞引胜怡情,故宜为栖遯所醉心矣。”

文字

(1) 记录语言的符号,如汉字、拉丁字母。秦始皇统一中国后,在“琅琊山刻石”中才第一次把文字叫做字

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。——《说文解字叙》

(2) 文章;作文

文字通顺

(3) 语言的书面形式,如汉文、俄文

(4) 文书;公文

行文字

(5) 密信

得此文字

凭藉

亦作“ 凭籍 ”。亦作“ 凭借 ”。依靠,依赖。 北魏 郦道元 《水经注·湿水》:“凭藉涓流,方成川甽。” 南朝 梁 沉约 《恩倖传论》:“州都郡正,以才品人,而举世人才,升降盖寡,徒以凭籍世资,用相陵驾。” 宋 赵彦卫 《云麓漫钞》卷十五:“享国之久莫过 三代 ,初未闻凭藉於无情之金石也。”《二十年目睹之怪现状》第二二回:“将来望升官起来,势位大了,便有所凭借,可以设施了。” 康有为 《大同书》甲部序:“时有友朋,则以利害患难而易心,不可凭藉。” 艾芜 《南行记·山峡中》:“ 小黑牛 已经在这世界上凭借着一只残酷的巨手,完结了他的悲惨的命运了。”

名高

崇高的声誉;名声显著。《韩非子·说难》:“所説出於为名高者也,而説之以厚利,则见下节而遇卑贱,必弃远矣。”《三国志·魏志·徐邈传》:“往者 毛孝先 、 崔季珪 等用事,贵清素之士,于时皆变易车服以求名高。” 宋 苏轼 《和刘道原咏史》:“名高不朽终安用,日饮无何计亦良。” 明 李贽 《与焦弱侯书》:“乃学其讲道学,聚徒众,收门生,以博名高,图富贵。”

三体

(1).指《诗经》的风、雅、颂三体。《诗·豳风·七月》“七月流火” 唐 孔颖达 疏:“诸诗未有一篇之内备有风、雅、颂,而此篇独有三体者。”

(2).指 唐 诗的七绝、七律、五律三体。 宋 周弼 有《三体唐诗》六卷,即选此三体。

(3).指 唐 人赋诗唱和的三体。 清 金埴 《不下带编》卷三:“今人概言和韵,而不知 唐 诗賡和有三体,一曰依韵,一曰次韵,一曰用韵。”原注:“依韵,用在一韵,不用其字。次韵,和元韵,效其次第。此创于 元 、 白 ,其集中曰次用本韵是也。又次韵亦曰步韵,曰踵韵。用韵,但用彼韵,不次先后。”

(4).汉字的三种字体。在真书流行前,称古文、篆书、隶书为三体。《后汉书·儒林传序》:“ 灵帝 乃詔诸儒正定五经,刊於石碑,为古文、篆、隶三体书法,以相参验。”《旧唐书·隐逸传·司马承祯》:“ 承禎 颇善篆、隶书, 玄宗 令以三体写《老子经》。”《宋史·文苑传三·句中正》:“﹝ 句中正 ﹞尝以大小篆、八分三体书《孝经》摹石, 咸平 三年表上之。”

(5).汉字的三种字体。真书、行书、草书。《新唐书·柳公权传》:“ 宣宗 召至御座前,书纸三番,作真、行、草三体。”

(6).史学中称编年、纪传与纪事本末三种体裁。编年体始于《春秋》,纪传体始于《史记》,后 宋 袁枢 创纪事本末体,史部分类乃相沿分为三体。

却后

亦作“却后”。犹过后。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·假谲》:“却后数日,公报姑云:‘已觅得婚处,门地粗可,壻身名宦,尽不减 嶠 。’”《百喻经·婆罗门杀子喻》:“时诸世人却后七日闻其儿死,咸皆叹言:‘真是智者,所言不错。’” 唐 玄奘 《大唐西域记·羯若鞠闍国》:“却后七日,当还本生。”

百年

(1) 指很多年

百年老屋,尘泥渗漉。——明· 归有光《项脊轩志》

百年大计

(2) 指人的一生;一辈子

百年之后,即死了以后

吾人

我们

吾人视觉。——蔡元培《图画》

吾人理想。——孙文《黄花冈七十二烈士事略·序》

吾人彭聃之寿。—— 赫胥黎著、 严复译《天演论》

叹吒

见“ 叹咤 ”。

||亦作“ 嘆咤 ”。由于愤激而慨叹。 唐 段成式 《酉阳杂俎续集·支诺皋下》:“ 怀玉 ( 李怀玉 )抱冤无诉,於狱中垒石象佛,默期冥报,时近腊日,心慕同儕,嘆吒而睡。”《资治通鉴·魏高贵乡公甘露三年》:“ 吴主 大怒,上马带鞬执弓欲出,曰:‘孤 大皇帝 适子,在位已五年,谁敢不从者!’侍中近臣及乳母共牵攀止之,不得出,嘆咤不食,駡 全后 曰:‘尔父憒憒,败我大事!’”

邱壑

(1).深山与幽壑。多借指隐者所居。 宋 吕祖谦 《卧游录》:“ 顾长康 画 谢幼舆 在巖石里。人问其所以, 顾 曰:‘ 谢 云一邱一壑,自谓过之。此子宜置邱壑中。’” 明 瞿佑 《归田诗话·谢公墩》:“公《咏史》云:‘ 穰侯 老擅 关中 事,长恐诸侯客子来。我亦暮年专一壑,每逢车马便惊猜。’则公不独欲专朝廷,虽邱壑亦欲专而有之。” 清 李来泰 《觉尘余故人子也以僧来谒书此赠之》诗:“江湖远道难通问,邱壑终身不疗飢。” 清 郑鉽 《题陈南麓都谏<匡山读书图>》诗:“邱壑诗中见,云烟画里逢。”

(2).喻深远的意境。 清 钱泳 《履园丛话·艺能·摹印》:“譬诸画家,无胸中邱壑,以稿本临模,终是下乘。”邱,一本作“ 丘 ”。 清 龚自珍 《与秦敦夫书》:“士大夫多瞻仰前辈一日,则胸中长一分邱壑;长一分邱壑,则去一分鄙陋。” 徐蕴华 《唐庄题壁》诗:“自笑胸无邱壑意,不堪着笔付丹青。”

嗜好

特别爱好(多用于贬义)

本人别无嗜好,只是每天都想喝上一杯

天假

上天授与。 北周 庾信 《周上柱国齐王宪神道碑铭》:“公之挺生,实惟天假,翠微神降,文昌星下。” 唐 高仲武 《中兴间气集·皇甫冉》:“使前贤失步,后辈却立,自非天假,何以逮斯。” 胡国梁 《广州三月二十九日之役》:“这是天假我们党人的生路。”参见“ 天假之年 ”。

真隐

真正的隐者。 唐 杜甫 《独酌》诗:“薄劣慙真隐,幽偏得自怡。”

学道

(1).学习道艺,即学习儒家学说,如仁义礼乐之类。《论语·阳货》:“君子学道则爱人。”《史记·仲尼弟子列传》:“无财者谓之贫,学道不能行者谓之病。若 宪 ,贫也,非病也。” 宋 唐庚 《大观四年作诗寄任因命舍弟同赋》:“学道一生凡几化,不因到此始知非。” 明 唐顺之 《万思节以集中无名作诗见贻》之一:“学道频年慕屡空,支离犹堕语言中。”

(2).学习道行。指学仙或学佛。《汉书·张良传》:“廼学道,欲轻举。” 颜师古 注:“道谓仙道。” 宋 苏轼 《将至广州用过韵寄迈迨二子》:“皇天遣出家,临老乃学道。”《西湖佳话·葛岭仙迹》:“从 左慈 学道,得九丹金液仙经。” 鲁迅 《且介亭杂文·难行和不信》:“然而出来的题目就因此常常是难题,仍如飞剑一样,非上 武当山 寻师学道之后,决计没法办。”

(3).即学政。《儒林外史》第三回:“荏苒三年,升了御史,钦点 广东 学道。” 清 蒲松龄 《禳妒咒·入泮》:“酒色养的那脾胃娇,那厌气时文也不待瞧。我的天,学道瞎,真是瞎学道。”《醒世姻缘传》第十二回:“据了他的学识,与他个学道,绰绰然做得过去,却不肯把学道与他,偏与他个巡道。”参见“ 学政 ”。

陶冶

(1) 烧造陶器、冶炼金属

(2) 比喻对人的性格和思想进行培养

羽翼

(1) 比喻辅佐的人或力量

(2) 翅膀

青童

(1).神话传说中的仙童。 南朝 梁 任昉 《述异记》卷上:“﹝ 洞庭山 ﹞昔有 青童 秉烛飇飞轮之车至此,其迹存焉。”《太平广记》卷十一引 宋 曾慥 《集仙传·大茅君》:“ 汉 元寿 二年,八月己酉, 南岳真人赤君 、 西城王君 及诸 青童 并从 王母 降於 盈 室。”

(2).引申为修炼有素的道士。 唐 李白 《访道安陵遇盖寰为予造真箓临别留赠》诗:“清水见白石,仙人识青童。”

(3).即 青童君 。 唐 顾况 《短歌行》之六:“ 轩辕 弓箭无人识, 东海 青童 寄消息。” 唐 李白 《至陵阳山登天柱石酬韩侍御见招隐黄山》:“步网绕碧落,倚树招 青童 。” 王琦 注:“《真灵位业图》:‘ 龚仲阳 、 幼阳 兄弟二人,受道於 青童君 。’” 宋 苏轼 《行琼儋间肩舆坐睡梦中得句戏作此数句》诗:“喜我归有期,举酒属 青童 。” 王十朋 注引 赵次公 曰:“ 青童 ,神仙 青童君 也。” 陈三立 《榘林五十生日赋赠》之三:“神丹受得 青童 祕,散落人间只等閒。”参见“ 青童君 ”。

(4).指少年。 唐 于鹄 《古挽歌》:“青童抱何物,明月与香囊。” 清 郑燮 《止足》诗:“闺中少妇,好乐无猜;花下青童,慧黠适怀。” 续范亭 《总部观平剧》诗:“丰衣足食好榜样,两个青童四百磅。”

挥手

挥动手臂或手中拿着的东西表示信号、问候或致敬

不住地向他挥手,直到列车在远处消失

竦身

耸身,纵身向上跳。竦,通“ 耸 ”。《淮南子·道应训》:“若士举臂而竦身,遂入云中。” 唐 王维 《赠东岳焦炼师》诗:“竦身空里语,明目夜中书。” 鲁迅 《南腔北调集·为了忘却的记念》:“我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下。”