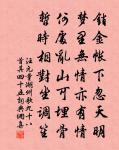

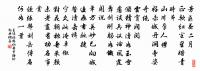

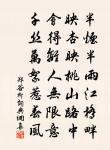

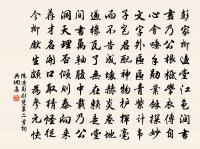

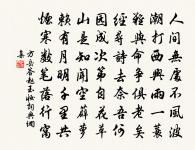

苦雨原文

关辅布连岁旱,布耕地千里布赤。官家布放租税,犹有道边瘠。

群国乞膏雨,童巫叫蜥蜴。

神听久寂寞,民意转凄恻。

天公忽瞑目,一怒乖龙殛。

雨师偃其旁,惊起振厥职。

不复计多寡,倾泻信朝夕。

入地知几犁,地上但盈尺。

渹如三峡注,那辨四檐滴。

落势曾未停,庐井反忧溺。

始知天公难,不易人愿适。

举头告风伯,速吹湿云坼。

却还秋日光,迤逦照阡陌。

俾民布新种,来岁饱麰麦。

诗词问答

问:苦雨的作者是谁?答:强至

问:苦雨写于哪个朝代?答:宋代

问:强至的名句有哪些?答:强至名句大全

参考注释

关辅

指 关中 及三辅地区。《文选·鲍照<升天行>》:“家世宅 关 辅,胜带宦 王城 。” 李善 注:“ 关 , 关中 也。《汉书》曰:‘ 右扶风 、 左冯翊 、 京兆尹 ,是为三辅。’” 宋 陆游 《雨闷示儿子》诗:“景运今方开, 关 辅一日平。” 清 魏源 《圣武记》卷七:“﹝ 米剌印 、 丁国栋 ﹞遂围 巩昌 ,号召土寇众十万,号百万, 关 辅大震。”

连岁

1.见"连岁"。

耕地

可以耕种的田地

千里

指千里马

先王之千里。——《吕氏春秋·察今》

官家

(1) 天子

(2) 指朝廷、官府

(桓温)于北方得一巧作老婢,乃 刘越石( 琨)妓女。一见 温入,潜然而泣, 温问其故,答曰:“官家甚似 刘司空。”——《太平御览·裴氏语林》

(3) (按:“潜”是否为“潸”之误)

(4) 尊称作官的人

自此光阴为己有,从前日月属官家。——唐· 白居易《喜星郡》

租税

旧时田赋和各种税款的总称

租税从何出。——唐· 杜甫《兵车行》

道边

(1).商谈于边界之上。《汉书·霍去病传》:“ 浑邪王 与 休屠王 等谋欲降 汉 ,使人先要道边。” 颜师古 注:“道犹言也。先为要约来言之於边界。”

(2).路旁。《后汉书·曹褒传》:“作舍道边,三年不成。”《诗·周南·芣苢》“采采芣苢” 唐 孔颖达 疏:“车前草大叶长穗,好生道边。” 宋 苏辙 《送杨腾山人》诗:“胸中万卷书,不如一囊钱。不见 杨夫子 ,岁晚走道边。”

群国

(1).众诸侯国。《管子·小匡》:“昔吾先王 周昭王 、 穆王 ,世法 文 武 之远迹,以成其名。合羣国,比校民之有道者,设象以为民纪。”

(2).犹举国。 梁启超 《论尚武》:“二千年之腐气败习深入於国民之脑,遂使羣国之人奄奄如病夫,冉冉如弱女。”

膏雨

滋润作物的霖雨。《左传·襄公十九年》:“小国之仰大国也,如百穀之仰膏雨焉。”《汉书·贾山传》:“是以元年膏雨降,五穀登。” 宋 柳永 《玉蝴蝶》词:“渐觉芳郊明媚,夜来膏雨,一洒尘埃。” 清 孔尚任 《桃花扇·先声》:“甘露降,膏雨零。”

蜥蜴

亦作“ 蜥易 ”。1.爬行动物。又名石龙子,通称四脚蛇。 汉 荀悦 《汉纪·武帝纪一》:“ 朔 ( 东方朔 )自请布卦射之曰:‘臣欲以为龙,復无角;臣欲以为蛇,復有足;跂跂脉脉善缘壁,此非守宫,当是蜥蜴。’” 清 李慈铭 《越缦堂读书记·夏小正补传》:“匽读为蝘,蝘蜓,守宫也。在壁曰蝘蜓,在艸曰蜥易。世称它蝎之类,五日节必伏,兴者生也。此説为前人所未发。” 秦牧 《长街灯语·人和稗草的战争》:“除了昆虫的拟态,也还使人想到蜥蜴的变色,病菌的潜伏。”

(2).比喻人格卑鄙的小人。 明 无名氏 《鸣凤记·灯前修本》:“既以感激天恩,敢不捨身图报。目今蜥蜴虽除,虎狼入室。”

神听

英明的听察力。 三国 魏 曹植 《求自试表》:“圣主不以人废言。伏惟陛下少垂神听,臣则幸矣。” 三国 魏 曹植 《求通亲亲表》:“冀陛下儻发天聪而垂神听也。” 清 顾炎武 《谒夷齐庙》诗:“庶几保平生,可以垂神听。”

寂寞

(1) 冷清孤单;清静

寂寞难耐

(2) 静寂无声

民意

人民群众的共同的、普遍的思想或意愿

凄恻

因情景凄凉而悲伤。 汉 赵晔 《吴越春秋·勾践伐吴外传》:“军士各与父兄昆弟取诀,国人悲哀,皆作离别相去之词……於是观者莫不悽惻。” 南朝 梁 江淹 《别赋》:“是以行子肠断,百感悽惻。” 唐 白行简 《李娃传》:“一旦大雪,生为冻馁所驱,冒雪而出,乞食之声甚苦,闻见者莫不悽惻。” 清 顾炎武 《禹陵》诗:“ 会稽 山色好,悽惻独攀登。”

悲痛;哀伤。 苏曼珠 《碎簪记》:“余心中甚为 莲佩 凄惻,此盖人生至无可如何之事也。”

因情景凄凉而感触悲伤。 南朝 梁 江淹 《别赋》:“是以行子肠断,百感凄惻。” 唐 黄滔 《明皇回驾经马嵬赋》:“六马归 秦 ,却经过於此地;九泉隔 越 ,几凄惻於平生。” 宋 陆游 《鹿头关过庞士元庙》诗:“ 士元 死千载,凄惻过遗祠。” 明 郎瑛 《七修类稿·事物八·玉华山樵》:“老怀岂能忘故山,神游往往于其问。为君写此转凄惻,片云零落何时还。” 丁玲 《阿毛姑娘》:“那歌调在那弦上是发出那样高亢的,激昂的,又非常委婉凄恻的声音, 阿毛 又想哭了。”

天公

(1) 天。以天拟人,故称

(2) 神话传说中指自然界的主宰者

天公不作美

瞑目

闭上眼睛,多指人死时无所牵挂

死不瞑目

乖龙

传说中的孽龙。 唐 白居易 《偶然》诗之一:“乖龙藏在牛领中,雷击龙来牛枉死。” 宋 黄休復 《茅亭客话》卷五:“世传乖龙者,苦於行雨,而多方窜匿, * 身中,或在古木楹柱之内,及楼阁鴟甍中,须为雷神捕之。” 清 赵翼 《栖贤寺瀑布》诗:“咆 * 吼声,震破乖龙瞶。”

雨师

(1).古代传说中司雨的神。《周礼·春官·大宗伯》:“以槱燎祀司中、司命,飌师、雨师。” 唐 白居易 《和微之三月三十日》:“雨师习习洒,云将飘飘翥。” 清 阎尔梅 《戊申禊日诗》:“畚鍤平治紫陌新,雨师先为我清尘。”

(2).柽柳的别称。 三国 吴 陆玑 《毛诗草木鸟兽虫鱼疏·其柽其椐》:“檉,河柳,生水旁,皮正赤如絳,一名雨师,枝叶似松。” 明 李时珍 《本草纲目·木二·柽柳》:“按 罗愿 《尔雅翼》云:天之将雨,檉先知之,起气以应,又负霜雪不凋,乃木之圣者也。故字从圣,又名雨师。”

惊起

因受惊吓而突然动作

深夜突然听到枪声,大家都从床上惊起

多寡

多少

自由民按他们财产的多寡分成若干等级

倾泻

(1) 大量的水从高处急速流下

瀑布倾泻于两山之间

(2) 倾吐,倾诈

倾泻冤愤

朝夕

(1) 时时;日日夜夜

朝夕思慕

朝夕遣人。——《汉书·李广苏建传》

汝朝夕待母。——明· 崔铣《记王忠肃公翱三事》

史朝夕狱门外。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

(2) 一朝一夕,指短时间

只争朝夕

入地

(1).钻入地下。形容十分羞惭。 北齐 颜之推 《颜氏家训·勉学》:“及有吉凶大事,议论得失,蒙然张口,如坐云雾。公私宴集,谈古赋诗,塞默低头,欠伸而已。有识旁观,代其入地。” 宋 陈亮 《广惠王祈雨文》:“ 亮 等今思厥愆,惭恨入地。”

(2).喻死亡。《后汉书·班超传》:“蛮夷之性,悖逆侮老,而 超 旦暮入地,久不见代,恐开姦宄之源,生逆乱之心。” 宋 苏轼 《论仓法札子》:“臣材术短浅,老病日侵,常恐大恩不报,衔恨入地,故贪及未死之间,时进瞽言。” 清 黄遵宪 《赤穗四十七义士歌》诗序:“苟靦颜视息,他日蒙耻入地,将何面目见我公乎?”参见“ 入土 ”。

(3). 宋 代 靖州 地区少数民族的一种习俗。居民互斗,胜者仅掠取败者之钱财而归还其土地,谓之“入地”。

知几

谓有预见,看出事物发生变化的隐微征兆。《易·繫辞下》:“知几其神乎。君子上交不諂,下交不凟,其知几乎?几者,动之微,吉之先见者也。”《后汉书·袁绍传》:“监军之计,在於持牢,而非见时知几之变也。” 唐 吴筠 《览古》诗之十二:“达者贵量力,至人尚知几。” 清 方文 《赠钱驭少》诗之二:“ 伯子 知几早,逃名 震泽 西。”

地上

(1).陆地上。《周礼·春官·大司乐》:“冬日至,於地上之圜丘奏之……夏日至,於泽中之方丘奏之。”亦指地面上。 唐 李白 《静夜思》诗:“牀前明月光,疑是地上霜。” 鲁迅 《呐喊·鸭的喜剧》:“小鸭也诚然可爱,遍身松花黄,放在地上,便蹒跚的走,互相招呼,总是在一处。”

(2).指人间,阳世。《墨子·兼爱下》:“人之生乎地上之无几何也,譬之犹駟驰而过隙也。”《汉书·周亚夫传》:“廷尉责问曰:‘君侯欲反何?’ 亚夫 曰:‘臣所买器,乃葬器也,何谓反乎?’吏曰:‘君纵不欲反地上,即欲反地下耳。’” 宋 苏舜钦 《吴江亭上对月》诗:“不疑身世在地上,祗恐槎去触斗牛。”

三峡

“长江三峡”的简称,即瞿塘峡、巫峡和西陵峡的合称,在长江上游,四川省奉节县白帝城与湖北省宜昌县南津关之间,长193公里

四檐

见“ 四檐 ”。

亦作“ 四簷 ”。屋顶向四旁伸出的边沿部分。 唐 白居易 《题西亭》诗:“四檐轩鸟翅,复屋罗蜘蛛。” 宋 范成大 《白玉楼步虚词》序:“垂璫四簷,黄帘皆捲,楼中帝座,依约可望。”

庐井

(1).古代井田制,八家共一井,因称共一井的八家庐舍为庐井。《左传·襄公三十年》:“ 子产 使都鄙有章,上下有服;田有封洫,庐井有伍。”《汉书·王莽传中》:“古者,设庐井八家,一夫一妇田百亩,什一而税。”

(2).泛指房舍田园。 宋 司马光 《送刘观察和洛州》诗:“畛封连故 赵 ,庐井带清 漳 。” 明 何景明 《城南妇行》:“况復官军至,烧焚庐井荒。”

易人

(1).容易对付的人。《新唐书·李密传》:“ 关中 四塞之地,彼留守 衞文昇 ,易人耳。”

(2).轻视人。《秦併六国平话》卷下:“吾闻 沛公 慢而易人,多大略,此真吾之所愿从游。”

风伯

神话传说中称主司刮风的天神

湿云

湿度大的云。 唐 李颀 《宋少府东溪泛舟》诗:“晚叶低众色,湿云带繁暑。” 瞿秋白 《赤都心史》二八:“满天湿云飞舞,瘦叶时时经风细吟。”

却还

亦作“却还”。1.退回。 唐 封演 《封氏闻见记·查谈》:“会有中使至州, 琯 使 昌藻 郊外接候,须臾却还。” 清 方文 《送何元长归兴化》诗:“抆泪却还江北路,萧萧秋雨暗丹枫。”

(2).谓退还。 唐 元稹 《弹奏剑南东川节度使状》:“伏乞圣慈勒本道长吏及诸州刺史,招缉疲人,一切却还产业,庶使孤穷有託,编户再安。”《太平广记》卷三三六引《广异记·宇文觌》:“ 鍔 灵语嘆息久之,谓 覿 :‘勿令作官,何故受之,此度不能相救矣。’ 覿 云:‘今却还之,如何?’”《旧唐书·德宗纪上》:“已贮纳者仍明置簿历,各给文牒,后准元数却还。”

秋日

(1).秋天。 汉 刘桢 《赠五官中郎将》诗之三:“秋日多悲怀,感慨以长嘆。” 晋 潘岳 《秋兴赋》:“嗟秋日之可哀兮,谅无愁而不尽。” 唐 王维 《出塞作》诗:“暮云空磧时驱马,秋日平原好射鵰。”

(2).秋天的太阳。 南朝 宋 鲍照 《园葵赋》:“春风夕来,秋日晨映,独酌南轩,拥琴孤听。” 南朝 梁 江淹 《望荆山》诗:“寒郊无留影,秋日悬清光。” 唐 杜甫 《雨》诗之一:“秋日新霑影,寒江旧落声。”

(3).秋季的白昼。 唐 韩愈 《秋怀》诗之六:“秋夜不可晨,秋日苦易暗。”

迤逦

亦作“ 迤里 ”。亦作“迆邐”。1.曲折连绵貌。 南朝 齐 谢朓 《治宅》诗:“迢遰南川阳,迤邐西山足。” 宋 柳永 《凤栖梧》词之三:“玉树琼枝,迆邐相偎傍。” 丁玲 《小火轮上》:“她把眼从窗户望出去,是迤逦不断的青山。”

(2).指唱歌声和鸟鸣声的悠扬圆转。 元 朱庭玉 《夜行船·春晓》套曲:“迤邐鶯啼共燕语,偏向闲庭户。”

(3).斜延貌;延伸貌。 宋 苏轼 《录进单锷吴中水利书》:“盖本处地势,自 银林堰 以西,地形从东迤邐西下。” 郑观应 《盛世危言·边防上》:“在东北、西北,由 东三省 、内外 蒙古 迤邐而至 新疆 ,又在在与 俄 接壤。”

(4).缓行貌。《古今小说·众名姬春风吊柳七》:“ 柳七 官人别了众名姬,擕着琴剑书箱,扮作游学秀士,迤邐上路。” 苏曼殊 《断鸿零雁记》第二七章:“余頽僵如尸,幸赖 法忍 扶余,迤邐而行。” 汪曾祺 《故里三陈》:“和这个胖女人较了半天劲,累得他筋疲力尽,他迤里歪斜走出来。”

(5).渐次;逐渐。 宋 苏轼 《与杨元素书》之八:“厥直六百千,先只要二百来千,餘可迤邐还。” 宋 贺铸 《更漏子》词:“迆邐黄昏,景阳鐘动,临风隐隐犹闻。”《古今小说·闲云庵阮三偿冤债》:“﹝ 阮三 ﹞每夜如此,迤邐至二十日。”

阡陌

(1) 田界

田连阡陌

(2) 田间小路

阡陌交通。——晋· 陶渊明《桃花源记》

(3) 田野,垄亩

援旗誓众,奋于阡陌之上。——晋· 陆机《豪士赋》序

(4) 比喻途径、门路

(5) 草野民间

倔起阡陌之中。——汉· 贾谊《过秦论上》

布新

更新,建立新的。《左传·昭公十七年》:“ 申须 曰:‘彗所以除旧布新也。’”《宋书·武帝纪中》:“是以五纬升度,屡示除旧之迹;三光协数,必昭布新之祥。” 廖仲恺 《革命继续的工夫》:“这个革命作用,一面是除旧,一面是布新。”

来岁

来年。《周礼·春官·肆师》:“社之日,涖卜来岁之稼。” 郑玄 注:“社祭土为取财焉,卜者问后岁稼所宜。” 晋 陶潜 《酬刘柴桑》诗:“今我不为乐,知有来岁不?” 清 俞樾 《茶香室丛钞·印卖状元赋》:“梦神授以《来岁状元赋》。”

麰麦

大麦。《孟子·告子上》:“今夫麰麦,播种而耰之,其地同,树之时又同,浡然而生,至於日至之时,皆孰矣。” 赵岐 注:“麰麦,大麦也。”亦泛指麦。《梁书·元帝纪》:“麰麦两穗,出於 南平 之邦。” 宋 曾巩 《喜晴》诗:“眼明意豁万事快,预喜来年麰麦丰。” 清 阮葵生 《茶馀客话》卷三:“岁漕五等,曰正兑,米入京仓……曰麰麦,入京仓,供内府之用。”