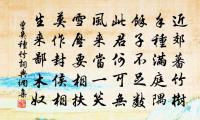

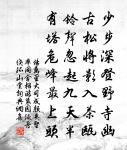

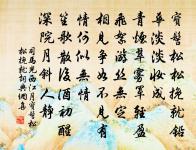

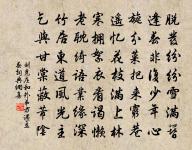

望夷齐庙原文

连山西北鹜,两水东南流。

俯仰极千里,今古同一丘。

悲歌及黄农,抗节怀商周。

斯人顾遐逝,大道日沈浮。

丛祠俨冠带,万祀轻王侯。

岂无兰鞠荐,尚恐薇蕨羞。

念兹三叹息,天地良悠悠。

诗词问答

问:望夷齐庙的作者是谁?答:杜堮

问:望夷齐庙写于哪个朝代?答:清代

问:杜堮的名句有哪些?答:杜堮名句大全

注释

1. 押尤韵

参考注释

连山

(1).古《易》名。《周礼·春官·大卜》:“掌三易之灋,一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周易》。” 贾公彦 疏:“其卦以纯艮为首,艮为山,山上山下是名连山,云气出内於山,故名《易》为《连山》。” 唐 韩愈 《毛颖传》:“﹝ 蒙恬 ﹞召左右庶长与军尉,以《连山》筮之,得天与人文之兆。” 罗惇曧 《文学源流·三代以上文学》:“《连山》、《归藏》,简编并没。”

(2).连绵的山岭。 南朝 梁 吴均 《至湘洲望南岳诗》:“重波沦且直,连山纠復纷。” 唐 王维 《终南山》诗:“ 太乙 近天都,连山接海隅。” 宋 苏辙 《同王适赋雪》:“重楼复閤烂生光,絶涧连山漫不见。”

(3).满山。 唐 卢纶 《春日卧病示赵季黄》诗:“黄埃满市图书贱,黑雾连山虎豹尊。” 清 王凯泰 《台湾杂咏》:“好竹连山觉笋香,马蹄入市许先尝。”

(4).见“ 连山眉 ”。

西北

方位名,介于西和北之间。特指中国西北部

泰山西北。—— 清· 姚鼐《登泰山记》

东南

介于东和南之间的方向

方是时,博鸡者以义闻东南。——明· 高启《书博鸡者事》

俯仰

(1) 低头和抬头,泛指随便应付

左右周旋,进退俯仰。——《左传·定公十五年》

俯仰由人

(2) 比喻很短的时间

俯仰之间,已成陈迹。——王羲之《兰亭集序》

千里

指千里马

先王之千里。——《吕氏春秋·察今》

今古

(1).现时与往昔。 唐 韩愈 《柳子厚墓志铭》:“议论证据今古,出入经史百子。” 宋 苏轼 《夜直秘阁呈王敏甫》诗:“共谁交臂论今古,只有闲心对此君。”

(2).谓古往今来,从古到今。

(3).过去、往昔。亦借指消逝的人事、时间。《北史·薛辩传》:“汝既未来,便成今古,缅然永别,为恨何言!” 唐 王昌龄 《同从弟销南斋玩月》诗:“冉冉几盈虚,澄澄变今古。” 元 赵孟頫 《闻捣衣》诗:“人间俯仰成今古,何待他时始惘然。” 清 纳兰性德 《蝶恋花》词:“不恨天涯行役苦,只恨西风,吹梦成今古。”

一丘

亦作“ 一邱 ”。1.一座小山。《汉书·叙传上》:“栖迟於一丘,则天下不易其乐。” 唐 李白 《金门答苏秀才》诗:“未果三山期,遥欣一丘乐。” 宋 黄庭坚 《复庵》诗:“归来一丘中,万事不改旧。” 清 顾炎武 《偶来》诗:“偶来湖上已三秋,便可栖迟老一邱。”

(2).一座坟墓。 宋 范成大 《次韵乐先生吴中见寄》之七:“几多螻蚁与王侯,往古今来共一丘。” 清 赵翼 《仙掌路》诗:“一邱两地各争高,只为填词絶世豪。 汉 上有坟人弔 柳 , 漳 南多塚客疑 曹 。” 刘去非 《秋日登高》诗:“珠沉朱水愁千缕,血染黄花鬼一丘。”

(3).指田一区。丘,丈量土地面积的单位。《古今小说·木绵庵郑虎臣报冤》:“三分天下二分亡,犹把山河寸寸量。纵使一丘添一亩,也应不似旧封疆。”按, 唐 颜师古 《匡谬正俗·禹宇丘区》:“丘之与区,今读则异,然寻按古语,其声亦同……今 江 淮 田野之人犹谓区为丘,亦古之遗音也。”

悲歌

哀声歌唱

悲歌可以当泣,远望可以当归。——《乐府诗集·悲歌行》

黄农

黄帝 、 神农 的合称。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·栖逸》:“上陈 黄 农 玄寂之道,下考 三代 盛德之美。” 清 唐孙华 《赠南翔医士王灿英》诗:“方术本自 黄 农 始,谁其继之 鹊 与 陀 。” 王闿运 《哀江南赋》:“德希盛於 黄 农 ,贤梦求於 方 虎 。” 沉砺 《晞发一首示亚子》诗:“ 黄 农 今不作,草木总含腥。”

抗节

坚守节操。 汉 贾谊 《治安策》:“故此一 豫让 也……已而抗节致忠,行出乎列士,人主使然也。” 唐 王烈 《酬崔峝》诗:“荣宠无心易,艰危抗节难。” 明 张煌言 《罗子木诗序》:“逋臣处士,率抗节其间。” 苏曼殊 《岭南幽光录》:“﹝僧 祖心 ﹞每以淟涊苟全,不得死於家国,以见诸公地下为憾,而其弟 驎 、 騄 、 驪 以抗节……皆死。”

商周

《左传·桓公十一年》:“师克在和,不在众。 商 周 之不敌,君之所闻也。”后用“商周”比喻两者难以匹敌。 南朝 梁 锺嵘 《诗品》卷下:“ 惠休 * ,情过其才,世遂匹之 鲍照 ,恐 商 周 矣!”

斯人

(1).此人。《论语·雍也》:“斯人也,而有斯疾也。” 唐 杜甫 《殿中杨监见示张旭草书图》诗:“斯人已云亡,草圣秘难得。” 明 刘基 《郁离子·虞孚》:“饮食之人,则人贱之。斯人之谓也。” 李劼人 《天魔舞》第十三章:“说来说去,大有斯人不出如苍生何之概。”

(2).犹斯民。指人民,百姓。 唐 元结 《与瀼溪邻里》诗:“斯人转贫弱,力役非无怨。” 太平天囯 汪吉人 等《<军次实录>序》:“小官等佩读之餘,知足以破斯世之迷途,启斯人之聋瞶。”

遐逝

(1).远行;远游。《文选·张衡<思玄赋>》:“凭归云而遐逝兮,夕余宿乎扶桑。”旧注:“遐,远也。逝,往也。” 三国 魏 曹丕 《沧海赋》:“美百川之独宗,壮沧海之威神。经扶桑而遐逝,跨天崖而託身。” 唐 萧颖士 《白鹇赋》:“后厩置之骏奔,仰君门以遐逝。” 宋 杨万里 《轿中看山》诗:“端居忽飞动,遐逝即回转。”

(2).归隐;隐退。《文选·张衡<归田赋>》:“超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。” 李善 注:“世务纷浊,以喻尘埃。”《三国志·蜀志·郤正传》:“韙 叔肸 之优游,美 疎氏 之遐逝。” 晋 傅咸 《答栾弘诗》:“鸞凤养仪,戢翼幽林。未附雅调,以和韶音。距平遐逝,厉志弥深。”

道日

指修养达到崇高境界之日。 清 陈确 《与吴仲木书》:“痴顽若此,因得苟全性命于此世,然去道日远矣。”

沈浮

亦作“沉浮”。1.在水上出没。语出《诗·小雅·菁菁者莪》:“汎汎杨舟,载沉载浮。” 晋 葛洪 《抱朴子·正郭》:“无故沉浮於波涛之间,倒屣於埃尘之中,遨集京邑,交关贵游。” 唐 曹松 《岳阳晚泊》诗:“白波争起倒,青屿或沉浮。” 清 阮元 《小沧浪笔谈》卷一:“鱼鸟沉浮,水木明瑟。” 鲁迅 《故事新编·铸剑》:“换了六回松明之后,那老鼠已经不能动弹,不过沉浮在水中间,有时还向水面微微一跳。”

(2).升降起伏。引申为盛衰、消长。《庄子·知北游》:“天下莫不沉浮,终身不故;阴阳四时运行,各得其序。”《淮南子·原道训》:“是故圣人将养其神,和弱其气,平夷其形,而与道沉浮俛仰。” 高诱 注:“沉浮,犹盛衰。” 唐 李远 《闲居》诗:“尘事久相弃,沉浮皆不知。” 清 纳兰性德 《於中好》词:“惊节序,叹沉浮,穠华如梦水东流。” 茅盾 《创作生涯的开始》:“当初并无很大的计划,只觉得从‘五卅’到大革命这个动荡的时代,有很多材料可以写,就想选择自己熟悉的一些人物--小资产阶级的青年知识分子,写他们在大革命洪流中的沉浮,从一个侧面来反映这个大时代。”

(3).喻飘忽不定。 明 陈海樵 《集贤宾·赠刘姬》套曲:“青天明月,圆缺几番愁,何似俺恩情长聚首,笑他们杨花心性太沉浮。”

(4).谓趋时随俗,随波逐流。《史记·游侠传序》:“今拘学或抱咫尺之义,久孤於世,岂若卑论儕俗,与世沉浮而取荣名哉?”《晋书·文苑传·王沉》:“﹝ 王沉 ﹞少有俊才,出於寒素,不能随俗沉浮,为时豪所抑。”《新唐书·牛仙客传》:“﹝ 牛仙客 ﹞为相谨身无它,与时沉浮,唯唯恭愿。” 元 刘祁 《归潜志》卷五:“﹝ 马天来 ﹞不事脩饰,麻絛草屨,沉浮閭里,殊无朝士风。”

(5). 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·任诞》:“ 殷洪乔 作 豫章郡 ,临去,都下人因附百许函书。至 石头 ,悉掷水中,因祝曰:‘沉者自沉,浮者自浮, 殷洪乔 不能作致书邮。’”后因以“沉浮”谓书信没有送达。 明 高启 《寄家书》诗:“底事乡书累自修?路长唯恐有沉浮。” 清 顾炎武 《与人书》:“屡有札与舟公託其致感,而未见一报,岂其移寓,或 石头 之沉浮耶?”

(6).众多。《文选·扬雄〈长杨赋〉》:“英华沉浮,洋溢八区。” 李善 注:“沉浮。言多也。”一说为轻重得中。 吕向 注:“沉浮,言轻重得中。”

丛祠

乡野林间的神祠

又间令吴广之次所旁丛祠中。——《史记·陈涉世家》

冠带

(1).帽子与腰带。《礼记·内则》:“冠带垢,和灰请漱。” 宋 司马光 《晚食菊羹》诗:“归来褫冠带,杖履行东园。” 明 沉鲸 《双珠记·弃官寻父》:“今日解了冠带,扮做常人。轻囊健步,有何不可?”《老残游记》第三回:“只画了一箇人,仿佛 列子 御风的形状,衣服冠带均被风吹起。”

(2).戴帽子束腰带。《战国策·楚策一》:“ 秦王 闻而走之,冠带不相及。” 三国 魏 曹操 《薤露》诗:“沐猴而冠带,知小而谋彊。” 唐 韩愈 《送石处士序》:“﹝先生﹞冠带出,见客,拜受书礼于门内。”《红楼梦》第六二回:“ 寳玉 清晨起来,梳洗已毕,便冠带了。”

(3).指装束,打扮。《秦併六国平话》卷中:“ 楚 阵 韩员 打扮虎皮磕碯……此人如何这般冠带?名呼做 杀虎壮士 。”

(4).本指服制,引申为礼仪、教化。《韩非子·有度》:“兵四布於天下,威行於冠带之国。” 宋 洪迈 《容斋四笔·饶州风俗》:“ 宋 受天命,然后七 闽 、二 浙 与 江 之西东,冠带诗书,翕然大肆。” 杨玉如 《辛亥革命先著记》第五章引《宣布满清皇室罪状檄》:“山河依旧,先人之庐墓可亲;冠带奚存,九世之仇讎宜復。”

(5).谓使习礼仪。《旧唐书·玄宗纪下》:“膜拜丹墀之下,夷歌立仗之前,可谓冠带百蛮,车书万里。” 明 张居正 《拟唐回鹘率众内附贺表》:“冠带 月支 ,旅应騶牙之瑞,梯航日出,咸输象齿之珍。”

(6).比喻封爵,官职。《战国策·魏策四》:“且夫 魏 一万乘之国,称东藩,受冠带,祠春秋者,以为 秦 之强足以为与也。”《明史·唐胄传》:“遇赦復冠带,卒。”

(7).指官吏、士绅。《文选·张衡<西京赋>》:“冠带交错,方辕接軫。” 薛综 注:“冠带,犹搢绅,谓吏人也。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·涉务》:“ 晋朝 南渡,优借士族;故江南冠带,有才干者,擢为令僕已下尚书郎中书舍人已上,典掌机要。” 宋 叶适 《北村记》:“相为市者,皆鱼虾之友,菱芡之朋,而冠带车马之来絶矣。” 明 张煌言 《祭延平王文》:“中原冠带,夹道壶浆。”

(8).指男子。 清 吴炽昌 《客窗闲话初集·双缢庙》:“盈盈弱女,僭称冠带之雄。渺渺丈夫,反袭裙釵之饰。”

王侯

王爵和侯爵,也泛指显赫的爵位

薇蕨

薇和蕨。嫩叶皆可作蔬,为贫苦者所常食。 汉 张衡 《西京赋》:“草则葴莎菅蒯,薇蕨荔苀。” 唐 孟郊 《长安羁旅》诗:“野策藤竹轻,山蔬薇蕨新。” 清 方文 《访姚若侯山中不值留此》诗:“知君秉性甘薇蕨,暇日相思还杖藜。”

三叹

亦作“ 三叹 ”。多次感叹,形容慨叹之深。《左传·昭公二十八年》:“吾子置食之间三嘆,何也?” 唐 杜甫 《惜别行送刘判官》诗:“九州兵革浩茫茫,三叹聚散临重阳。” 太平天囯 洪仁玕 《自述》:“予每读其史传及《正气歌》,未尝不三嘆流涕也,今予亦祇法 文丞相 已。”

谓三人随着歌唱者发出赞叹之声,予以应和。《文选·陆机<文赋>》:“虽一唱而三叹,固既雅而不艳。” 李善 注:“唱,发歌句者;三叹,三人从而叹之。”

天地

(1) 天和地。指自然界和社会

天地山川。——宋· 王安石《游褒禅山记》

天地之闻。——清· 黄宗羲《原君》

天地之大

震动天地。——明· 张溥《五人墓碑记》

(2) 比喻人们活动的范围

(3) 指天地之间,自然界

天地之精也。——《吕氏春秋·慎行论》

天地百法乎。——清· 洪亮吉《治平篇》又

天地调剂之法也。

天地不能生人。

天地之所以养人也。

悠悠

(1) 长久,遥远

悠悠长夜

(2) 遥远的

悠悠未来

(3) 形容从容不迫

(4) 众多

(5) 荒谬

悠悠之谈

(6) 飘动的样子

羌笛悠悠雪满地。——宋· 范仲淹《渔家傲》

(7) 庸俗

(8) 形容忧伤

悠悠我思

中心悠悠

悠悠尔心。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

(9) 形容悠闲自在

白云千载空悠悠。——唐· 崔颢《黄鹤楼》

悠悠自得