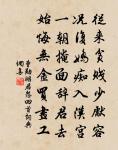

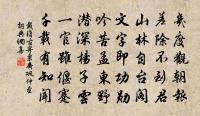

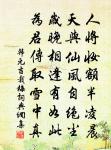

十三日逆风舟行甚迟原文

昨夜纵风几丧生,今朝溯水颇留行。细看汹涌收帆脚,孰若夷犹听桨声。

客路了知难数傲,长年谓我勿多惊。

世间迟速元同致,莫问到衢今几程。

诗词问答

问:十三日逆风舟行甚迟的作者是谁?答:赵蕃

问:十三日逆风舟行甚迟写于哪个朝代?答:宋代

问:赵蕃的名句有哪些?答:赵蕃名句大全

参考注释

昨夜

(1).昨天夜里。 南朝 宋 鲍照 《上浔阳还都道中》诗:“昨夜宿 南陵 ,今旦入 芦洲 。” 前蜀 毛文锡 《醉花间》词之一:“昨夜雨霏霏,临明寒一阵。” 巴金 《探索集·长崎的梦》:“昨夜,我梦见我在 长崎 。”

(2).日前。 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷六:“夫人与 郑恆 亲。虽然昨夜见许,未足取信。”

丧生

丧命

因飞机失事而丧生

今朝

(1) 今天

(2) 现在

数风流人物,还看今朝

留行

(1).挽留,使不离去。《孟子·公孙丑下》:“ 孟子 去 齐 ,宿於 昼 ,有欲为王留行者。” 赵岐 注:“欲为王留 孟子 行。”

(2).停止行进。《韩非子·存韩》:“ 秦 发兵不留行,而 韩 之社稷忧矣。”《汉书·李广利传》:“ 贰师 欲攻 郁成城 ,恐留行而令 宛 益生诈,乃先至 宛 。” 颜师古 注:“留行,谓留止军,废其行。”

(3).指阻挡,阻碍。《汉书·韩安国传》:“今以中国之盛,万倍之资,遣百分之一以攻 匈奴 ,譬犹以强弩射且溃之癕也,必不留行矣。” 颜师古 注:“留,止也。言无所碍也。” 宋 苏轼 《水调歌头》词:“忽变轩昂勇士,一鼓填然作气,千里不留行。”

(4).停止与前进。《隋书·天文志中》:“此五星合见、迟速、逆顺、留行之大经也。”

细看

仔细地观察

汹涌

水势翻腾上涌

海中波涛汹涌,小船儿上下颠簸

帆脚

帆篷的下部。亦借指帆篷。 清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录一》:“制府 李公 卫 未达时,尝同一道士渡江。适有与舟子争詬者,道士太息曰:‘命在须臾,尚较计数文钱耶?’俄其人为帆脚所扫,堕江死。” 清 阮元 《宗舫》诗:“帆脚远行须把定,莫教孟浪愿长风。”

孰若

犹何如,怎么比得上。表示反诘语气。《后汉书·逸民传·庞公》:“夫保全一身,孰若保全天下乎?” 唐 柳宗元 《童区寄传》:“为两郎僮,孰若为一郎僮耶?” 宋 沉括 《梦溪笔谈·官政二》:“与其害农,孰若取之於商贾?” 明 唐顺之 《条陈蓟镇练兵事宜》:“与其惩既往之躭误,孰若慎将来之责成?”

夷犹

(1) 犹豫迟疑不前。也作“夷由”

(2) 从容不迫

双桨小船夷

客路

(1).指外乡的路。 唐 皇甫冉 《赴李少府庄失路》诗:“月照烟花迷客路,苍苍何处是 伊川 ?”

(2).指旅途。 唐 戴叔伦 《江干》诗:“予生何濩落,客路转辛勤。杨柳牵愁思,和春上翠裙。” 宋 苏轼 《次韵孙巨源见寄》之三:“应知客路愁无奈,故遣吟诗调 李陵 。” 元 方回 《江行大雨水涨》诗:“客路由来但喜晴,山湥何况舟更行。” 明 徐熥 《寄弟》诗:“春风送客翻愁客,客路逢春不当春。”

了知

明知;领悟。《宋书·殷琰传》:“ 伦 等皆是足下腹心爪牙,所以携手相捨,非有怨恨也,了知事不可济,祸害已及故耳。”《百喻经·三重楼喻》:“愚人见其垒墼作舍,犹怀疑惑,不能了知。” 宋 杨万里 《至永州城外》诗:“了知归近犹看堠,更有愁来即入城。” 明 袁中道 《东游日记》:“入 琅琊山 藏经院,得木匣,乃《楞伽经》也。见经中字跡,忽然汗下,了知前生。”

长年

(1) 〈方〉∶船的主人

(2) 船工

(3) 指老年人

世间

人世间;世界上。《百喻经·观作瓶喻》:“诸佛大龙出,雷音徧世间。” 晋 陶潜 《饮酒》诗之三:“有饮不肯饮,但顾世间名。” 唐 裴铏 《崑崙奴》:“其警如神,其猛如虎,即 曹州 孟海 之犬也。世间非老奴不能毙此犬耳。” 宋 陆游 《高枕》诗:“高枕闲看古篆香,世间万事本茫茫。” 明 袁宏道 《寄散木》:“凡艺到极精处,皆可成名,强如世间浮泛诗文百倍。” 杨朔 《滇池边上》:“自古以来,人们常有个梦想,但愿世间花不谢,叶不落,一年到头永远是春天。”

迟速

慢和快;缓慢或迅速。《左传·昭公十三年》:“既闻命矣,敬共以往,迟速唯君。” 宋 欧阳修 《鉴画》:“故飞走迟速,意浅之物易见;而闲和严静,趣远之心难形。” 清 薛福成 《庸盦笔记·轶闻·学使以快短明衡文》:“ 肃顺 问 碧湄 曰:‘子向来写作迟速何如?’” 康有为 《大同书》乙部第四章:“宜於每时之中分十刻如息紧之比,每刻之中分十秒,每秒之中分十微,其针轮之迟速,即以此定之。”

同致

(1).犹同归。 三国 魏 嵇康 《与山巨源绝交书》:“故君子百行,殊涂而同致。”《晋书·乐志上》:“协时正统,殊涂同致。”

(2).谓同样效命。 南朝 齐 王俭 《褚渊碑文》:“於是见君亲之同致,知在三之如一。” 李善 注引《国语》:“人生於三,事之如一。父生之,师教之,君食之;非食不长,非教不智,生之族也,故一事之,惟其所在,则致死矣。”

(3).神态相同。 清 曹寅 《北院鹤》诗:“四鹤不同致,翛然神逈超。”