沁园春 赞佛原文

净梵王宫,太子殷勤,雪山六期。把世情我态,丝毫断念,云根水谷,麻麦充饥。

芥纳须弥,毛吞大海,自古男儿了悟时。

超生灭,任循环宇宙,不管东西。

圆成无得无知。

信法界、空空寂灭机。

又勿劳习定,安禅作用,偷闲终日,打坐行治。

大理无时,真功非相,动静昏昏合圣规。

无高下,但能通般若,总证牟尼。

诗词问答

问:沁园春 赞佛的作者是谁?答:丘处机

问:沁园春 赞佛写于哪个朝代?答:元代

问:沁园春 赞佛是什么体裁?答:词

问:丘处机的名句有哪些?答:丘处机名句大全

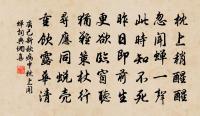

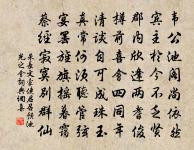

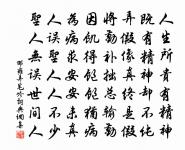

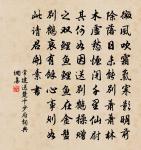

丘处机沁园春 赞佛书法欣赏

参考注释

梵王宫

本指大梵天王的宫殿。泛指佛寺。 唐 钱起 《归义寺题震上人壁》诗:“太阳忽临照,物象俄光煦。梵王宫始开,长者金先布。” 宋 苏轼 《金门寺中见李留台与二钱唱和四绝句》之四:“一纸清诗弔兴废,尘埃零落梵王宫。” 元 关汉卿 《齐天乐·崔张十六事》曲:“梵王宫月轮高,枯木堂香烟罩。 法聪 来报,好事通宵。”豫剧《叶含嫣》:“隐居梵王宫,结交众英雄。”

太子

已确定继承帝位或王位的帝王的儿子

太子月恐惧。——《战国策·燕策》

有以报太子。

荆轲知太子不忍。

请立太子为王。——《史记·廉颇蔺相如列传》

殷勤

(1) 情意深厚

鞠养殷情

致殷勤之意。——宋· 司马光《资治通鉴》

(2) 热情周到

殷勤的服务员

(3) 勤奋

殷勤小心

(4) 礼物

日后致殷勤

雪山

常年积雪的高山

世情

世上的种种情形;世态人情

不懂世情

丝毫

比喻数量极小或很小;一点点

愈为相公官属五年,辱知辱爱,伏念曾无丝毫事为报答效。—— 唐· 韩愈《为河南令上留守郑相知启》

鲁迅是一个彻底的现实主义者,他丝毫也不妥协,他具备坚决的心。——《论鲁迅》

断念

打消念头;不再指望

他一切都断念了

根水

复姓。《世本·氏姓篇》:“ 根水 氏。 老童 聚 根水 氏。”

充饥

吃东西解饿

他带了几个烧饼,预备在路上充饥

须弥

(1).见“ 须弥山 ”。

(2).信佛者泛指山。 唐 杨炯 《梓州惠义寺重阁铭》:“俯观大道,仅如枣叶;下望须弥,裁同芥子。”

大海

外海,并不封闭在海岬之间或不包括在海峡之内的那部分海洋

自古

(1).从古以来。《诗·小雅·甫田》:“我取其陈,食我农人,自古有年。”《论语·颜渊》:“自古皆有死,民无信不立。” 三国 魏 曹丕 《典论·论文》:“文人相轻,自古而然。” 宋 欧阳修 《定风波》词:“任是好花须落去,自古。”

(2).泛指从前。 清 刘大櫆 《送张福清序》:“昔在自古, 闽 粤 不齿於上国。”

男儿

(1) 男子汉

男儿有泪不轻弹

(2) 指丈夫

了悟

大彻大悟;醒悟

我们了悟到真正的艺术何以叫人百看不厌的道理

超生

(1) 佛教指人死后灵魂投生为人

(2) 开脱

笔下超生

(3) 宽容

环宇

全世界

轰动环宇

不管

(1)

不顾,不被相反的力量阻塞或阻止;无视不利的结果

不管身体好坏,他都工作到深夜

(2)

连词。表示在任何条件或情况下结果都不会改变,后面常有副词“都”“总”“也”等跟他呼应

只看到他的一些缺点,认为这些缺点在他身上是不可饶恕的,而不管这些缺点在别人身上的情况如何

东西

(1) 泛指各种具体或抽象的事物

吃东西

写东西

(2) 特指人或动物(常含喜爱或厌恶的情感)

这小东西真可爱

妈,别理这东西,小心吃了他们的亏。——曹禺《雷雨》

圆成

成全

叫我圆成了,认我做亲娘。——《警世通言》

得无

恐怕,是不是。常和“耶”构成表推测性的疑问句

若辈得无苦贫乎。——明· 崔铣《记王忠肃公翱三事》

得无教我猎虫所耶。——《聊斋志异·促织》

法界

佛教语。梵语意译。通常泛称各种事物的现象及其本质。《华严经·十通品》:“入於真法界,实亦无所入。” 宋 范成大 《再次喜雨诗韵以表随车之应》:“一念故应周法界,万神元不隔明庭。” 章炳麟 《建立宗教论》:“夫此圆成实自性云者,或称真如,或称法界,或称涅槃。”

空寂

(1) 空旷寂静

空寂的山野

(2) 佛门;佛法

习定

谓养静以止息妄念。《景德传灯录·慧能大师》:“京城禪德皆云,欲得会道,必须坐禪习定,若不因禪定而得解脱者,未之有也。” 宋 陈显微 《文始真经言外经旨·五鉴》:“昔有人居山习定,而山精现怪异之形,变化百种,魔挠其人,其人瞑目不视,曰:汝之伎俩有尽,我之不闻不见无穷。”

安禅

佛教语。指静坐入定。俗称打坐。 南朝 梁 张缵 《南征赋》:“寻太傅之故宅,今筑室以安禪。” 唐 王维 《过香积寺》诗:“薄暮空潭曲,安禪制毒龙。” 宋 陆游 《病退》诗:“美睡三竿日,安禪半篆香。” 清 读彻 《送郎癯入匡山》诗:“偶向 匡 庐去,安禪第几重?” 清 黄景仁 《题上方寺》诗:“试问安禪者,能忘入世情?”

作用

(1) 对人或事物产生影响

(2) 对人或事物产生的影响或其功能、效果

积极作用

(3) 用意

他这话是有作用的

(4) 作为;行为

老先生英雄作用,固不可测。——《好逑传》

(5) 做;处理

看他怎生作用

偷闲

(1) 抽空

忙里偷闲

(2) 〈方〉∶偷懒;闲着

终日

从早到晚

终日忙忙碌碌

终日而思。——《荀子·劝学》

打坐

原指僧道盘腿闭目而坐,使心入定。现也指闭目凝神而坐

行治

普遍良好。《逸周书·度训》:“是故明王明丑以长子孙,子孙习服,鸟兽仁德,土宜天时,百物行治。”

(1).行谊治绩。《汉书·何武传》:“ 九江 太守 戴圣 ,礼经号 小戴 者也。行治多不法,前刺史以其大儒,优容之。” 宋 王安石 《王深甫墓志铭》:“世皆称其学问、文章、行治,然真知其人者不多。”

(2).品质才能。 宋 秦观 《人材》:“器识閎而风节励,问学博而行治纯。”

大理

(1).掌刑法的官。 秦 为廷尉, 汉 景帝 六年更名大理, 武帝 建元 四年复为廷尉。 北齐 为大理卿, 隋 唐 以后沿之。《韩非子·外储说左下》:“ 夷吾 不如 弦商 ,请立以为大理。” 陈奇猷 集释引 太田方 曰:“《礼·月令》注:‘理,治狱官也。 有虞氏 曰士; 夏 曰大理; 周 曰大司寇。’”

(2).星名。《星经》卷上:“大理二星,在宫门内,主刑狱事也。”

(3). 五代 至 宋 时 云南 的地方政权。 五代 后晋 天福 二年, 段思平 灭 杨干真 的 大义宁 政权,据 南诏 地,号 大理国 ,有八府,四郡,三十七部,辖境相当于今 云南 全境及 四川 西南部。 宋 绍圣 元年 高昇泰 代立,号 大中国 。 绍圣 三年, 段氏 再起,号 后理国 。前后共传二十三王,历三百一十六年。其间, 宋 曾封其王为 大理王 , 云南 节度使。 宋 宝佑 元年,为 蒙古 忽必烈 所灭,后置 云南 行中书省。国王 段氏 被任为世袭总督,军政官员多受封为 云南 各路土司。

无时

(1).不定时,随时。《仪礼·既夕礼》:“哭昼夜无时。” 郑玄 注:“哀至则哭,非必朝夕。” 唐 杜甫 《三川观水涨二十韵》:“火云无时出,飞电常在目。” 明 沉德符 《野获编·河漕·贾鲁河改道》:“今屡濬屡塞,而 黄河 又衝决无时,侵逼益甚。” 瞿秋白 《赤都心史》三二:“于时,我更起居‘无时’,不是游息的‘无时’,而是劳作的‘无时’。”

(2).不知何时。 汉 刘向 《九叹·忧苦》:“山脩远其辽辽兮,涂漫漫其无时。”

(3).没有一刻;无有一时。《汉书·王莽传上》:“晨夜屑屑,寒暑勤勤,无时休息,孳孳不已者,凡以为天下厚 刘氏 也。” 唐 岑参 《送郑堪归东京氾水别业》诗:“因悲宦游子,终岁无时閒。”《<艾青诗选>自序》:“在他的所有的作品中,无时不在闪耀着形象思维的光辉。”

(4).不逢时会。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·哀吊》:“或有志而无时,或美才以兼累,追而慰之,并名为弔。”

动静

(1) 指动作或说话发出的声音

(2) 消息;情况

牢城营里都没有动静。——《水浒传》

昏昏

(1).昏暗貌;阴暗貌。 晋 王嘉 《拾遗记·前汉下》:“ 乐浪 之东,有背明之国……在 扶桑 之东,见日出于西方,其国昏昏常暗,宜种百穀。” 南朝 陈 阴铿 《行经古墓》诗:“霏霏野雾合,昏昏陇日沉。” 宋 洪迈 《夷坚乙志·云溪王氏妇》:“步於沙莽中,天气昏昏,不能辨早暮。” 明 贝琼 《殳山隐居夏日》诗:“病客从教懒出村,两山一月雨昏昏。”

(2).糊涂;愚昧。《老子》:“众人昭昭,我独昏昏。”《孟子·尽心下》:“贤者以其昭昭使人昭昭,今以其昏昏使人昭昭。” 清 萧山庸闲叟 《秋女士赞》:“昏昏大吏,忽搆兵戎。” 鲁迅 《书信集·致李秉中》:“危言为人所不乐闻,大抵愿昏昏以死。”

(3).神志昏沉;昏迷。 唐 温庭筠 《春江花月夜词》:“蛮弦 代 写曲如语,一醉昏昏天下迷。” 宋 洪迈 《夷坚丁志·薛贺州》:“ 郑 人 薛鋭 仲藏 为 贺州 守,晚治事且退,意绪忽昏昏不佳,枕胡牀假寐。”《儒林外史》第五一回:“早上开船,这客人情思还昏昏的,到了此刻,看见被囊开了,才晓得被人偷了去。” 叶圣陶 《城中·微波》:“他脑际有点昏昏,口里非常渴燥。”

(4).视力昏花模糊。 明 谢肇淛 《五杂俎·人部一》:“吾郡中亦有一人……两目昏昏然,不甚见物。”

圣规

圣人的规范和法度。《三国志·吴志·周鲂传》:“灵赞圣规, 休 必自送。” 北周 庾信 《为晋阳公进玉律秤尺斗升表》:“至於分粟累黍,量丝数籥,实以仰禀圣规,参详神思。”

高下

指高低、优劣(用于比较双方的水平)

两个人的技术不分高下

般若

智慧。佛教用语。通过直觉的洞察所获得的先验的智慧或最高的知识