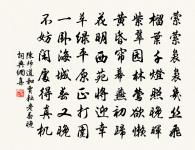

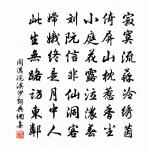

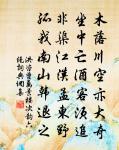

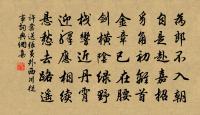

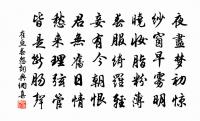

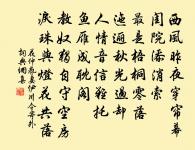

易生画麞猿猴獾赞原文

穴居木处,相安以饮食生。渴饥爱憎,无师而自能。

其皮之美也,自立辟。

其肉之肴也,故多兵。

风林露壑,伐木丁丁。

雄雌同声,去之远而犹鸣。

彼其不同臭味,故眴目而相惊。

惟虫能虫,惟虫能天。

余是以觏万物之情。

诗词问答

问:易生画麞猿猴獾赞的作者是谁?答:黄庭坚

问:易生画麞猿猴獾赞写于哪个朝代?答:宋代

问:黄庭坚的名句有哪些?答:黄庭坚名句大全

参考注释

穴居

居住在洞穴里

木处

犹巢居。《庄子·齐物论》:“民溼寝则腰疾偏死,鰌然乎哉?木处则惴慄恂惧,猨猴然乎哉?” 唐 韩愈 《原道》:“木处而颠,土处而病也,然后为之宫室。”

相安

谓相处平安,没有矛盾。《楚辞·离骚》:“何方圜之能周兮,夫孰异道而相安。” 王逸 注:“言何所有圜凿受方枘而能合者?谁有异道而相安耶?言忠佞不相为谋也。” 宋 苏轼 《省试策问》之三:“凡省冗官八百员,吏千四百员,民以少紓,而上下相安,无刻核之怨。”《红楼梦》第一二○回:“ 寳釵 又将大义的话説了一遍,大家各自相安。” 郭沫若 《蒐苗的检阅》:“譬如 鲁迅 先生曾把这个口号(指民族革命战争的大众文学)作为‘无产阶级革命文学的一发展’,要把它作为总口号,而把‘国防文学’作为分口号;在总与分之间求相安,这是一种排解法。”

食生

见“ 食生不化 ”。

爱憎

爱和恨

立辟

制订法律。《左传·宣公九年》:“ 孔子 曰:《诗》云,民之多辟,无自立辟,其 洩冶 之谓乎?” 杜预 注:“辟,法也。”《韩非子·饰邪》:“当 魏 之方明立辟、从宪令行之时。”

伐木

采伐林木

丁丁

形容伐木、下棋、弹琴等声音

伐木丁丁。——《诗·小雅·伐木》

雄雌

(1).雄性和雌性。《墨子·辞过》:“人情也,则曰男女。禽兽也,则曰牡牝雄雌也。”古乐府《木兰诗》:“两兔傍地走,安能辨我是雄雌?” 唐 李绅 《南梁行》:“乔木幽谿上下同,雄雌不惑飞栖处。”

(2).比喻胜败、高下、强弱。《史记·孟尝君列传》:“此雄雌之国也,势不两立为雄,雄者得天下矣。” 唐 王维 《夷门歌》:“七雄雄雌犹未分,攻城杀将何纷纷。” 宋 苏轼 《贾谊论》:“ 灌婴 连兵数十万,以决 刘 吕 之雄雌。” 郭沫若 《黄山之歌》:“人力解放非昔比,要与天工决雄雌。”

(3).借指日月。 汉 扬雄 《太玄·太玄告》:“圣人察乎朓朒侧匿之变,而律乎日月雄雌之序,经之於无已也。” 范望 注:“日雄月为雌,圣人观其变会之次序,经於天而无已也。”

同声

(1) 发出声音的时间相同

(2) 声音相同。比喻志趣相同或志趣相同者

同声相应

(3) 众口一辞;随声附合

台下同声叫起好来

(4) 言语腔调相同

亦须择言而发;不与净、丑同声。——清· 李渔《闲情偶寄》

彼其

亦作“ 彼己 ”。亦作“ 彼记 ”。1.《诗·曹风·候人》:“彼其之子,不称其服。” 郑玄 笺:“不称者言其德薄而服尊。”《左传·僖公二十四年》引作“彼己”。《礼记·表记》引作“彼记”。后以“彼其”、“彼己”讥功德不称其位者。《后汉书·明帝纪》:“《易》陈负乘,《诗》刺彼己,永念慙疚,无忘厥心。”《三国志·魏志·陈思王植传》:“今臣无德可述,无功可纪,若此终年无益国朝,将挂风人‘彼其’之讥。” 唐 刘禹锡 《苏州加章服谢宰相状》:“有黷陟明之典,诚招彼己之讥。” 宋 王禹偁 《谢衣袄表》:“饰之瑞兽,空倾率舞之心;徵乃维鵜,难免彼己之刺。”

(2).代词。那,那个;他。《诗·王风·扬之水》:“彼其之子,不与我戍 申 。” 郑玄 笺:“其或作记,或作己,读音相似。” 宋 王安石 《伤仲永》:“彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人。” 清 吴敏树 《与杨性农书》:“则未知彼其亦曰:此吾友也,是其来也,将进我以善也。”

不同

(1).不相同;不一样。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·定势》:“所习不同,所务各异,言势殊也。” 前蜀 韦庄 《关河道中作》诗:“往来千里路长在,聚散十年人不同。” 毛 * 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》二:“他们想问题做事情的方法,他们的历史习惯,跟我们不同。”

(2).不同意。《宋书·张邵传》:“太尉长史 何勗 不同,欲席捲奔 鬱洲 ,自海道还都。”《南齐书·鄱阳王锵传》:“殿下但乘油壁车入宫,出天子置朝堂,二王夹辅号令, 粲 等闭城门上仗,谁敢不同?”

(3).不和。《后汉书·孔融传》:“﹝ 融 ﹞与中丞 赵舍 不同,託病归家。”

臭味

臭恶之气味。《周礼·天官·内饔》“辨腥臊羶香之不可食者” 汉 郑玄 注:“腥臊羶香可食者,是别其不可食者,则所谓者皆臭味也。” 清 赵翼 《裙带鱼臭如醃鲞莪洲白门乃酷嗜诗以调之》:“臭味輼輬不可亲,嗜痂偏作席间珍。”

(1).气味。 汉 仲长统 《昌言下》:“性类纯美,臭味芬香,孰有加此乎?” 宋 苏轼 《题杨次公蕙》诗:“蕙本兰之族,依然臭味同。”

(2).比喻志趣。 汉 蔡邕 《玄文先生李休碑》:“凡其亲昭朋徒,臭味相与,大会而葬之。” 唐 元稹 《与吴端公崔院长五十韵》:“吾兄諳性灵, 崔子 同臭味。投此挂冠词,一生还自恣。” 清 方苞 《赠潘幼石序》:“岂臭味之同,虽先生亦有不能自主者耶?”

(3).比喻同类。《左传·襄公八年》:“ 季武子 曰:‘谁敢哉!今譬於草木,寡君在君,君之臭味也。’” 杜预 注:“言同类。” 唐 李百药 《房彦谦碑》:“且復留连宴赏,提携臭味,登山临水,必动咏言。” 宋 苏轼 《下财启》:“夙缘契好,获媾婚姻,顾门阀之虽微,恃臭味之不远。”

眴目

眨眼。《山海经·西山经》:“﹝ 上申之山 ﹞其鸟多当扈,其状如雉,以其髯飞,食之不眴目。” 袁珂 校注:“眴目,即瞬目;音舜。”

是以

所以;因此

举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。——《史记·屈原贾生列传》

万物

宇宙间的一切事物

万物生光辉。——《乐府诗集·长歌行》

善万物之得时。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》

反侧于万物。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

万物莫不然。——赫胥黎著、 严复译《天演论》