望驿台 三月三十日原文

靖安宅里当窗柳,望驿台前扑地花。两处春光同日尽,居人思客客思家。

诗词问答

问:望驿台 三月三十日的作者是谁?答:白居易

问:望驿台 三月三十日写于哪个朝代?答:唐代

问:白居易的名句有哪些?答:白居易名句大全

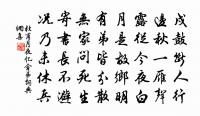

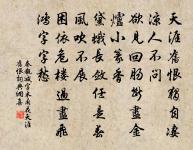

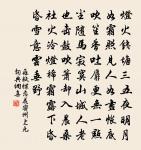

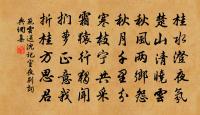

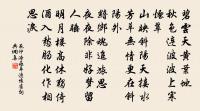

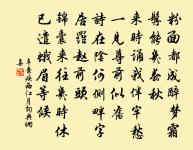

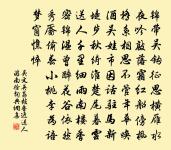

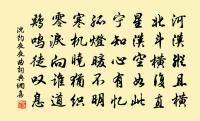

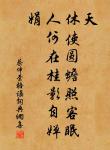

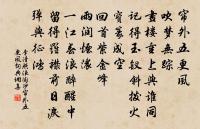

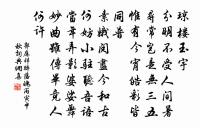

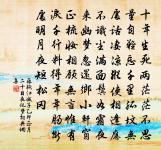

白居易望驿台 三月三十日书法欣赏

译文和注释

译文

靖安宅里,韦丛天天面对着窗前碧柳;望驿台前,春意阑珊,落红满地。

两处美好的春光,在同一天消尽;此时,家里人思念着出门在外的亲人,出门在外的人一样也思念着家中的亲人。

注释

望驿台:在今四川广元。驿:旧时供传递公文的人中途休息、换马的地方。

当窗柳:意即怀人。唐人风俗,爱折柳以赠行人,因柳而思游子。

扑地:遍地。

春光:一作“春风”。

居人:家中的人。诗中指元稹的妻子。客:出门在外的人。指元稹。

诗文赏析

元和四年(809)三月,元稹以监察御史身份出使东川按狱,往来鞍马间,写下《使东川》一组绝句。稍后,白居易写了十二首和诗,《望驿台》便是其中一首。

元稹《望驿台》云:“可怜三月三旬足,怅望江边望驿台。料得孟光今日语,不曾春尽不归来!”

这是元稹在三月的最后一天,为思念妻子韦丛而作。结句“不曾春尽不归来”,乃诗人悬揣之辞。料想妻子以春尽为期,待他重聚,而现在竟无法实现,怅惘之情,宛然在目。

白居易的和诗更为出色。首句“靖安宅里当窗柳”,元稹宅在长安靖安里,他的夫人韦丛此时就住在那里,写其宅自见其人。“当窗柳”意即怀人。唐人风俗,爱折柳以赠行人,因柳而思游子。大概是取柳丝柔长不断,以寓彼此情愫不绝之意。我们从这诗句里,依稀看见韦丛天天守着窗前碧柳、凝眸念远的情景,她对丈夫怀念之情太深了!次句“望驿台前扑地花”,自然是写元稹。春意阑珊,落红满地。他一人独处驿邸,见落花而念彼如花之人。这一句巧用比喻,富于联想,也很饶诗情。三句“两处春光同日尽”,更是好句。“尽”字如利刀割水,效果强烈,它含有春光尽矣、人在天涯的感伤情绪。“春光”不单指春天,而兼有美好的时光、美好的希望的意思。“春光同日尽”,也就是两人预期的欢聚落空了。这样,就自然导出了“居人思客客思家”。本来,思念决不限此一日,但这一日既是春尽日,这种思念之情便更加重了。一种相思,两处离愁,感情的暗线把千里之外的两颗心紧紧联系起来了。

诗的中心是一个“思”字。全诗紧扣思字,含蓄地、层层深入地展开。首句“当窗柳”,传出闺中绮思,次用“扑地花”,写出驿旅苦思。这两句都通过形象以传情,不言思而思字灼然可见。三句推进一层,写出了三月三十日这个特定时日由希望转入失望的刻骨相思。但仍不直遂,只以“春光尽”三字出之,颇富含蓄之妙。四句更推进一层,含蓄变成了爆发,直点“思”字,而且迭用两个思字,将前三句都绾合起来,点明诗旨,收束得很有力量。此诗诗格与原作一样,采平起仄收式,但又于原诗不同,下笔便用对句,且对仗工稳。不仅具有形式整饬之美,且加强了表达力量。因为,在内容上,这两句是赅举双方,用了对句,则见双方感情同等深挚,相思同样 * ,形式与内容和谐一致,相得益彰。又由于对起散收,章法于严谨中有变化,也就增加了诗的声情之美。

(赖汉屏)

标签:思念