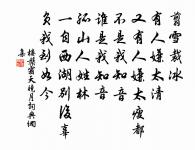

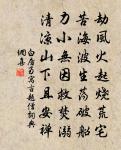

原文

碧海迢遥,曾窥见、赤城楼堞。因傲睨尘寰,犹带凭虚仙骨。

武库胸中兵十万,文场笔阵诗千百。

记向来、小是听胪传,居前列。

世间事,都未说。

亲为大,官毫末。

况诸郎锺庆,凤龄英发。

银菟颁符方易地,金銮寓直行趋阙。

更相期、尽节早归来,传丹诀。

诗词问答

问:《满江红(甫敬赋满江红,敬祝百千遐算。甫再拜)》的作者是谁?答:岳甫

问:该诗写于哪个朝代?答:宋代

问:该诗是什么体裁?答:词

问:岳甫的名句有哪些?答:岳甫名句大全

参考注释

碧海

碧蓝色的海

迢遥

遥远的样子

道路迢遥

窥见

暗中看出或觉察到

从一个人的生活作风可以窥见他的思想意识

赤城

(1).指帝王宫城,因城墙红色,故称。 唐 王勃 《临高台》诗:“赤城映朝日,緑树摇春风。”

(2).山名。多以称土石色赤而状如城堞的山。在 浙江省 天台县 北,为 天台山 南门。《文选·孙绰〈游天台山赋〉》:“ 赤城 霞举而建标。” 李善 注:“ 支遁 《天台山铭序》曰:‘往 天台 ,当由 赤城山 为道径。’ 孔灵符 《会稽记》曰:‘ 赤城 ,山名,色皆赤,状似云霞。’” 唐 李白 《梦游天姥吟留别》:“ 天姥 连天向天横,势拨五岳掩 赤城 。” 王琦 注:“《太平广记》:‘ 章安县 西有 赤城山 ,周三十里。一峰特高,可三百餘丈。’《海録碎事》:‘ 顾野王 《舆地志》云: 赤城山 有赤石罗列,长里餘,遥望似赤城。’” 清 朱彝尊 《罗浮屈五过访》诗:“况今天地多战争, 赤城 华顶 风烟惊。”(2)在 四川省 灌县 西南。又名 青城山 。 宋 陆游 《将之荣州取道青城》诗:“倚天山作海涛倾,看遍人间两 赤城 。”自注:“ 青城山 ,一名 赤城 。” 清 顾祖禹 《读史方舆纪要·四川一·山川险要》:“﹝ 青城山 ﹞一名 赤城山 , 杜光庭 记:‘山高三千六百丈,周匝一百五十里, 蜀 山之望也。’”

(3).传说中的仙境。 北周 庾信 《奉答赐酒》诗:“仙童下 赤城 ,仙酒餉 王平 。” 倪璠 注引《神仙传》:“ 茅蒙 ,字 初成 ,乃於 华山 之中乘云驾龙,向日昇天,歌曰:‘神仙得者 茅初成 ,驾龙上昇入泰清,时下玄洲戏 赤城 。’” 唐 陈子昂 《修竹篇》:“携手登白日,远游戏 赤城 。”

楼堞

城楼与城堞。泛指城墙。《宋书·桂阳王休范传》:“表治城池,修起楼堞,多解榜板,拟以备用。” 唐 韩愈 《潭州泊船呈诸公》诗:“暗浪舂楼堞,惊风破竹篙。” 宋 苏轼 《徐州上皇帝书》:“其城三面阻水,楼堞之下,以 汴 泗 为池。” 清 朱琦 《感事》诗:“楼堞幸少完,室庐剩荆杞。”

傲睨

傲慢斜视;骄傲。 唐 罗隐 《送宣武徐巡官》诗:“傲睨公卿二十年,东来西去只悠然。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·司文郎》:“ 餘杭 生时一遇之,虽不甚倾谈,而傲睨之气顿减。”《西湖二集·韩晋公人奁两赠》:“这 戎昱 ……自恃有才,有性极是傲睨,看人不在眼里。” 鲁迅 《坟·文化偏至论》:“屹然出中央而无校讎,则其益自尊大,寳自有而傲睨万物,固人情所宜然,亦非甚背於理极者矣。”

尘寰

人世间

自此尘寰音信断

凭虚

(1).指 凭虚公子 。 晋 潘岳 《西征赋》:“指西宾所以言於东主, 安处 所以听於 凭虚 也。”

(2).虚构。 唐 刘知几 《史通·杂说下》:“ 宋玉 《高唐赋》云梦神女於 阳臺 。夫言并文章,句结音韵,以兹叙事,足验凭虚。” 宋 孙光宪 《北梦琐言·逸文一》:“ 温 以为凭虚,殊不介意。” 刘师培 《文说·记事篇》:“后世文人,饰词矫説,或尊己而卑人,或援古以证今,事每凭虚,词多乌有。”

(3).凌空。 南朝 梁 袁昂 《古今书评》:“ 张伯英 书如 汉武帝 爱道,凭虚欲仙。” 宋 张孝祥 《菩萨蛮·登浮玉亭》词:“微风吹笑语,白日鱼龙舞。此意忽翩翩,凭虚吾欲仙。” 明 陈汝元 《金莲记·赋鹤》:“呀!这道士凭虚而去,莫非就是飞鸣过舟之鹤乎?” 清 李渔 《蜃中楼·幻因》:“有龙宫二女,蜃阁凭虚。”

(4).无所依靠。 宋 叶适 《著作正字二刘公墓志铭》:“若募彼人响导,挟异国济师……凭虚蹈空,过为指料,将有临危失据之忧矣。此所谓决天下於一掷者也。”

犹言凌空。 元 陆文圭 《减字木兰花慢·滕王阁》词:“听佩玉鏘鸣,驂鸞小住,高阁凭虚。”

仙骨

(1).道教语。谓成仙的资质。《太平广记》卷五引 晋 葛洪 《神仙传》:“於是神人授以素书……凡二十五篇,告 墨子 曰:‘子有仙骨,又聪明,得此便成,不復须师。’” 唐 许浑 《与侯春时同年南池夜话》诗:“寻仙在仙骨,不用废牛刀。”

(2).比喻超凡拔俗的气质。 唐 杜甫 《送孔巢父谢病归游江东兼呈李白》诗:“自是君身有仙骨,世人那得知其故。”

(3).喻不同凡响的艺术特质。 清 沉初 《西清笔记·纪文献》:“ 张南华 前辈真天才……今所流传诗画,气韵絶高,自有仙骨。” 鲁迅 《花边文学·看书琐记》:“一有变化,即非永久,说文学独有仙骨,是做梦的人们的梦话。”

武库

(1) 军械库,贮存武器和军事装备的地方

(2) 旧时也比喻富有才能的人

胸中

心中。多指人的思想境界或精神状态。《孟子·离娄上》:“胸中正,则眸子瞭焉;胸中不正,则眸子眊焉。”《史记·苏秦列传》:“是故明主外料其敌之彊弱,内度其士卒贤不肖,不待两军相当而胜败存亡之机固已形於胸中矣。” 明 王守仁 《泛海》诗:“险夷原不滞胸中,何异浮云过太空。”《儿女英雄传》第一回:“脸上一团正气,胸中自然是一片至诚。”

十万

数目。一百个千。用以形容数量极多。《孟子·公孙丑下》:“如使予欲富,辞十万而受万,是欲富乎?” 唐 杜甫 《渔阳》诗:“繫书请问 燕 耆旧,今日何须十万兵?” 宋 陆游 《好事近》词:“驱退睡魔十万,有双龙苍璧。” 陈毅 《梅岭三章》诗之一:“此去泉臺招旧部,旌旗十万斩 阎罗 。”

文场

(1).犹文坛。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·总术》:“文场笔苑,有术有门。” 唐 杨炯 《遂州长江县先圣孔子庙堂碑》:“骇飞兔於文场,跃雕龙於笔海。” 元 锺嗣成 《凌波仙·吊范子英》曲:“诗筹酒令閒吟诗,占文场第一功。” 鲁迅 《花边文学·小品文的生机》:“倘若真的是‘天地大戏场’,那么,文场上当然也一定有丑脚--然而也一定有黑头。”

(2).科举的考场。 唐 白居易 《醉后走笔酬刘五主簿长句之赠》:“齐入文场同苦战,五人十载九登科。” 宋 陆游 《感旧赠超师》诗:“我赴文场君受戒,道边曾共望高宗。” 明 冯惟敏 《不伏老》第一折:“既然将琴剑书箱安下了,不免到文场前面,探消息,看条约,走一遭去,早来到场门前也。”

(3).戏曲乐队所用管弦乐器的统称。如京剧的胡琴、二胡、三弦、月琴、笛、唢呐等。同锣、鼓等“武场”合称场面。旧时习惯上也把演奏管弦乐的乐师称为“文场”。

(4).曲艺的一种,流行于 广西 桂林 、 柳州 一带。

笔阵

(1).比喻写作文章。谓诗文谋篇布局擘画如军阵。 南朝 梁 萧统 《正月启》:“谈丛发流水之源,笔阵引崩云之势。” 宋 蔡絛 《铁围山丛谈》卷二:“以是学士大夫,自非性天明洽,笔阵豪异,则不能为之也。” 清 唐孙华 《送王诵侯之官成都》诗:“请筑诗坛整笔阵,共执桴鼓张旌旟。”

(2).比喻书法。谓作书运笔如行阵。 晋 王羲之 《题<笔阵图>后》:“夫纸者,阵也;笔者,刀矟也;墨者,鍪甲也;水砚者,城池也;心意者,将军也;本领者,副将也;结构者,谋略也。” 清 吴伟业 《项黄中家观万岁通天法帖》诗:“此卷仍逃劫火中,老眼纵横看笔阵。”

千百

极言其多。 晋 左思 《吴都赋》:“缔交翩翩,儐客弈弈。出躡珠履,动以千百。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲》:“殊不知戏场脚色,止此数人,便换千百个姓名,也只此数人装扮。” 茅盾 《子夜》十四:“他觉得四面八方有千百条毒眼光射到他身上。”

向来

(1) 一贯如此

(2) 先前

向来之烟霞。——唐· 李白《梦游天姥吟留别》

向来不过笼络耳。——清· 梁启超《谭嗣同传》

胪传

(1).对下传告。《庄子·外物》:“儒以诗礼发冢,大儒臚传曰:‘东方作矣,事之何若?’” 成玄英 疏:“从上传语告下曰臚。臚,传也。”

(2).专指传告皇帝诏旨。《新唐书·齐映传》:“ 映 为人白晳长大,言音鸿爽,故帝常令侍左右,或前马臚传詔旨。” 宋 程大昌 《演繁露·胪传》:“今之臚传,自殿上至殿下,皆数人抗声相接,使所唱之语,联续远闻。” 清 钱谦益 《神宗显皇帝挽词》之四:“侍从朱衣隔,臚传玉笔遗。”

(3).犹胪唱。 宋 杨万里 《侍立集英殿观进士唱名》诗:“殿上臚传第一声,殿前拭目万人惊。” 明 梅鼎祚 《玉合记·逢世》:“臚传三殿日华重,满眼英雄。” 清 赵翼 《七十自述》诗:“一桂枝高手已攀,臚传声里另排班。”

前列

(1).先头部队。《左传·哀公二年》:“追 郑 师, 姚般 、 公孙林 殿而射,前列多死。” 汉 袁康 《越绝书·吴人内传》:“ 昭公 ( 蔡昭公 )去至 河 用事,曰:‘天下谁能伐 楚 乎?寡人愿为前列。’” 宋 曾巩 《节相制》:“宜悉意於壮猷,庶俾忠於前列。” 郭孝成 《湖南光复纪事》:“其曾经入武,具有军事上之知识者,即编为前列。”

(2).行列的前面。《礼记·礼器》:“龟为前列,先知也。” 孔颖达 疏:“此谓布庭实之时,龟在众物之前而为列先。” 宋 曾慥 《高斋漫录》:“上嘉其直,令依次第编排,而众人终不敢置之前列,仅缀甲末而已。”

(3).现亦比喻工作或事业中的带头的地位。 魏巍 《为 * 主义理想而斗争》:“几十年来,我国青年总是站在斗争的前列。”

(4).指前贤或祖先。《汉书·叙传上》:“由此言之,取舍者昔人之上务,著作者前列之餘事耳。”《隶释·汉范式碑》:“煇名载藉,光颺前列。”

(5).陈列于前;排在前面。 晋 干宝 《搜神记》卷四:“吏惶遽不敢应。俄而犀簪已前列矣。” 明 沉德符 《野获编·科场二·甲辰科首题》:“若违式,即佳卷亦难前列。”

世间

人世间;世界上。《百喻经·观作瓶喻》:“诸佛大龙出,雷音徧世间。” 晋 陶潜 《饮酒》诗之三:“有饮不肯饮,但顾世间名。” 唐 裴铏 《崑崙奴》:“其警如神,其猛如虎,即 曹州 孟海 之犬也。世间非老奴不能毙此犬耳。” 宋 陆游 《高枕》诗:“高枕闲看古篆香,世间万事本茫茫。” 明 袁宏道 《寄散木》:“凡艺到极精处,皆可成名,强如世间浮泛诗文百倍。” 杨朔 《滇池边上》:“自古以来,人们常有个梦想,但愿世间花不谢,叶不落,一年到头永远是春天。”

毫末

(1).毫毛的末端。比喻极其细微。《老子》:“合抱之木,生於毫末;九层之臺,起於累土。” 南朝 梁 任昉 《刘先生夫人墓志》:“参差 孔 树,毫末成拱。” 宋 司马光 《和聂之美讽古》之二:“如何毫末利, 管 鲍 亦相欺?” 邹韬奋 《我们对于国事的态度和主张》:“过去政府虽有所惩治,然仅窃钩者诛耳,神奸巨猾,未损毫末。”

(2).指笔端。 唐 杜甫 《奉观严郑公岷山沲江图画十韵》之二:“岭雁随毫末,川蜺饮练光。” 仇兆鳌 注:“毫末,谓画笔。练光,谓画绢。” 宋 苏轼 《书王定国所藏<烟江迭嶂图>》诗:“使君何从得此本,点缀毫末分清妍。”

诸郎

(1).指郎官。《史记·魏其武安侯列传》:“ 魏其 已为大将军后,方盛, 蚡 为诸郎,未贵,往来侍酒 魏其 ,跪起如子姓。”按《汉书》作“诸曹郎”。

(2).年轻子弟。 唐 元稹 《连昌宫词》:“力士传呼觅 念奴 , 念奴 潜伴诸郎宿。” 宋 辛弃疾 《鹧鸪天·读渊明诗不能去手戏作小词以送之》词:“若教 王 谢 诸郎在,未抵 柴桑 陌上尘。”

英发

(1) 姿态焕然一新,精神饱满

他的身段颀长,着了军服分外英发

(2) 表现得超群出众;焕发

豪气英发

羽扇纶巾,雄姿英发。——宋· 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

易地

(1).互换所处的地位。《孟子·离娄下》:“ 禹 、 稷 、 颜子 ,易地则皆然。” 唐 刘知几 《史通·忤时》:“儻使士有澹雅若 严君平 ,清廉如 段干木 ,与僕易地而处,亦将弹鋏告劳。”

(2).交换土地。《史记·张仪列传》:“ 秦 要 楚 欲得 黔中 地,欲以 武关 外易之。 楚王 曰:‘不愿易地,愿得 张仪 而献 黔中 地。’”

平地。《六韬·战车》:“战於易地,暮不能解,即陷之。”《汉书·晁错传》:“若夫平原易地,轻车突骑,则 匈奴 之众易挠乱也。”

金銮

(1).帝王车马的装饰物。金属铸成鸾鸟形,口中含铃,因指代帝王车驾。 前蜀 毛文锡 《柳含烟》词:“昨日金鑾巡上苑,风亚舞腰纤輭。”

(2).见“ 金鑾殿 ”。

(3).翰林学士的美称。 唐 元稹 《祭翰林白学士太夫人文》:“仲则金鑾之英,季则蓬山之选。” 宋 梅尧臣 《送白鹇与永叔依韵和公仪》:“玉兔精神怜已久,金鑾人物世无双。”《文献通考·职官八》:“前朝因 金鑾坡 以为门名,与翰林院相接,故为学士者称金鑾以美之。”

(4). 白居易 女儿的名字。后借指 * 。 唐 白居易 《金銮子晬日》诗:“行年欲四十,有女曰 金鑾 。” 清 王继香 《<小螺庵病榻忆语>书后》:“古人如 昌黎 志女 孥 之壙, 乐天 哀 金鑾 之辞,有此鬱伊,无此悱惻也。” 清 袁枚 《随园诗话补遗》卷五:“ 吴兴 * 严静 甫九龄,善书,兼工墨竹。 莆田 吴荔娘 题云:……晴窗书破洪儿纸,谁识金鑾未十龄。”

寓直

寄宿于别的署衙当值。后泛称夜间于官署值班。 晋 潘岳 《秋兴赋》:“余春秋三十有二,始见二毛,以太尉掾兼虎賁中郎将,寓直於散骑之省。” 唐 李匡乂 《资暇集》卷中:“‘寓直’二字,出於 潘岳 之为武賁中郎将。 晋 朝未有将校省,故寄直散骑省。” 唐 宋之问 《和姚给事寓直之作》:“寓直光辉重,乘秋藻翰扬。”

趋阙

趋赴朝廷;奔赴京城。《汉书·成帝纪》:“詔曰:‘朕承天地,获保宗庙,明有所蔽,德不能绥,刑罚不中,众冤失职,趋闕告诉者不絶。’” 唐 韩愈 《清边郡王杨燕奇碑文》:“﹝ 杨燕奇 ﹞遂率诸将校之子弟各一人,閒道趋闕,变服诡行,日倍百里,天子嘉之。”

相期

期待;相约。 唐 李白 《赠郭季鹰》诗:“一击九千仞,相期凌紫氛。” 宋 王安石 《送孙立之赴广西》诗:“相期鼻目倾肝胆,谁伴溪山避网罗。” 清 侯方域 《太平仁义之效论》:“人臣之进説於其君者,有以王者之治相期者矣,有以霸者之治相期者矣。” 郭沫若 《井冈山巡礼·登郁孤台》诗注:“ 赣江 一带绿化颇佳,相期十年,可以战胜洪水。”

尽节

为保全节操而牺牲生命

为国尽节

归来

返回原来的地方

昨日入城市,归来泪满巾。——宋· 张俞《蚕妇》

去时里正与裹头,归来头白还戍边。——唐· 杜甫《兵车行》

丹诀

炼丹术。 晋 干宝 《搜神记》卷一:“有人入 焦山 七年, 老君 与之木钻,使穿一盘石……四十年,石穿,遂得神仙丹诀。” 唐 陆龟蒙 《寄茅山何道士》诗:“终身持玉舄,丹诀未应传。”《歧路灯》第七五回:“山主有所不知,大凡天地间,只有两等异授,一曰剑术,一曰丹诀。”