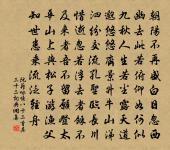

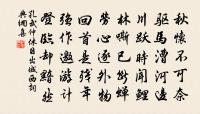

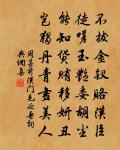

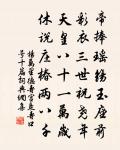

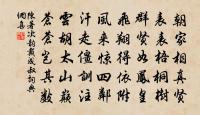

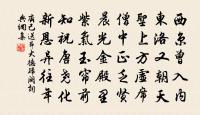

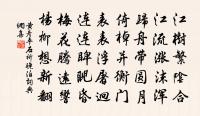

送立雨叔之海陵原文

三尺芙蓉佩,腰间色陆离。

那堪千里别,况复九秋时。

瓜步乘潮兴,芜城吊古诗。

小山丛桂好,莫忘倚门期。

诗词问答

问:送立雨叔之海陵的作者是谁?答:佘翔

问:送立雨叔之海陵写于哪个朝代?答:明代

问:送立雨叔之海陵是什么体裁?答:五律

问:佘翔的名句有哪些?答:佘翔名句大全

注释

1. 五言律诗 押支韵

参考注释

三尺

(1) 指剑,剑约长三尺,故以“三尺”为剑的代称

(2) 指法律。古时把法律条文写在三尺长的竹简上,故称法律为“三尺法”,简称“三尺”

臧使者枉用三尺,以仇一言之憾。——明· 高启《书博鸡者事》

芙蓉

(1) 芙蓉花。中国的锦葵植物( Hibiscus mutabilis ),花美丽,白色或粉红色,在夜间变深红色

(2) 荷花的别名。睡莲科。多年生水生草木

间色

(1) 红黄蓝三种原色配合成的颜色,如紅和黄配合成的橙色,黄和蓝配合成的绿色

(2) 蓝黄赤白黑五种正色之外的颜色;杂色

陆离

形容色彩绚丽繁杂

光怪陆离

带长铗之陆离兮。——《楚辞·屈原·涉江》

那堪

1.怎堪;怎能禁受。 2.犹言兼之;何况。千里别

远别。 南朝 梁 江淹 《谢法曹惠连赠别》诗:“昨发 赤亭 渚,今宿 浦阳 汭。方作云峰异,岂伊千里别。”

况复

亦作“况復”。1.更加;加上。 隋炀帝 《白马篇》:“本持身许国,况復武功彰。” 唐 杜甫 《寄杜位》诗:“干戈况復尘随眼,鬢髮还应雪满头。” 明 梁辰鱼 《于虎丘殿阶遇张月容》曲:“眼波横,况復香肩偷凭。”

(2).何况,况且。《陈书·江总传》:“况復才未半古,尸素若兹。” 唐 马总 《意林·傅子》:“蜘蛛作罗,蜂之作窠,其巧亦妙矣,况復人乎?” 唐 刘驾 《寄远》诗:“得书喜犹甚,况復见君时。”

(3).仿佛,好像。 唐 寒山 《诗》之一三四:“呼之迴面视,况復不相识。”

九秋

(1).指秋天。 晋 张协 《七命》:“晞三春之溢露,遡九秋之鸣飇。” 南朝 宋 谢灵运 《善哉行》:“三春燠敷,九秋萧索。” 唐 杜甫 《月》诗:“斟酌 姮娥 寡,天寒奈九秋。” 华罗庚 《病中斗·寄老战友》诗:“我身若蒲柳,难经九秋风。”

(2).指九月深秋。 唐 陆畅 《催妆五首》之一:“闻道禁中时节异,九秋香满镜臺前。” 元 无名氏 《看钱奴》第一折:“为甚么桃花向三月奋发、菊花向九秋开罢?” 清 何焯 《义门读书记·昌黎集》:“菊有黄华则九秋矣,故秋怀以是终也。”

(3).九年。 汉 张衡 《南都赋》:“结九秋之增伤,怨西荆之折盘。” 唐 刘禹锡 《谪九年赋》:“古称思妇,已歷九秋,未必有是,举为深愁。” 傅尃 《次韵和湘荃、梦蘧联句即寄》:“九秋客思三更梦,一夜西风满地霜。”

(4).曲名。 晋 陆机 《日出东南隅行》:“丹脣含《九秋》。” 宋 孙奕 《履斋示儿编·杂记》引此句,注云:“《九秋》,曲名。”

瓜步

地名。在 江苏 六合 东南。有 瓜步山 ,山下有 瓜步镇 。古时 瓜步山 南临 大江 , 南北朝 时屡为军事争夺要地。公元450年, 北魏 太武帝 攻 宋 ,率军至此,凿山为盘道,设毡殿,隔 江 威胁 建康 (今 南京市 )。 明 清 时设巡检司于 瓜步镇 。步,今写作“埠”。 唐 白居易 《奉酬淮南牛相公思黯见寄》诗:“日落 龙门 外,潮生 瓜步 前。” 宋 陆游 《登赏心亭》诗:“黯黯 江 云 瓜步 雨,萧萧木叶 石城 秋。” 清 吴伟业 《听女道士卞玉京弹琴歌》:“南内方看起 桂宫 ,北兵早报临 瓜步 。”

乘潮

(1).谓趁着潮水行船。 唐 刘方平 《采莲曲》:“采莲从小惯,十五即乘潮。”《元史·张弘范传》:“ 弘范 麾一军乘潮而战,不克, 李恒 等顺潮而退。”

(2).顺着潮水。 明 刘元卿 《贤奕编·观物·泉海巨鱼》:“ 泉海 有鱼,乘潮入港,潮退不得出。”

(3).引申为随大流。 鲁迅 《且介亭杂文二集·从“别字”说开去》:“它能够使一部分的有志于改革者迟疑一下子,从招潮者变为乘潮者。”

芜城

古城名。即 广陵城 。故址在今 江苏省 江都县 境。 西汉 吴王 刘濞 建都于此,筑 广陵城 。 南朝 宋 竟陵王 刘诞 据 广陵 反,兵败死焉,城遂荒芜, 鲍照 作《芜城赋》以讽之,因得名。 唐 李商隐 《隋宫》诗:“紫泉宫殿锁烟霞,欲取 芜城 作帝家。” 宋 苏轼 《和陶饮酒》之十八:“ 芜城 閲兴废, 雷塘 几开塞。” 清 方文 《访孙豹人不遇因题其壁》诗:“招我来 芜城 , 江 关好流寓。”

吊古

凭吊古迹

山丛

山峰林立的群山

遥远的山丛中,长着参天的大树

倚门

(1).《战国策·齐策六》:“ 王孙贾 年十五,事 閔王 。王出走,失王之处。其母曰:‘女朝出而晚来,则吾倚门而望;女暮出而不还,则吾倚閭而望。’”后因以“倚门”或“倚閭”谓父母望子归来之心殷切。 唐 张说 《岳州别姚司马绍之制许归侍》诗:“天从扇枕愿,人遂倚门情。” 宋 曾巩 《移明州乞至京迎侍赴任状》:“窃计臣老母之心,闻臣而来,倚门之望,固已深切。” 清 钱谦益 《母刘氏仍前赠制》:“古之贤母,望倚门而辞伏剑者,无不教其子以作忠也。”

(2).靠着门。 唐 温庭筠 《菩萨蛮》词:“时节欲黄昏,无憀独倚门。” 宋 蔡絛 《铁围山丛谈》卷一:“輦下市肆有丐者不得乞,因倚门大駡。” 清 严有禧 《漱华随笔·翁蓼野》:“﹝ 蓼野 兄弟﹞流离 楚 粤 间,其伯姊遣人要归,倚门哭之。”

(3).旧指妓女接客。 清 唐孙华 《维扬舟中作》诗之二:“空谷未闻倾国貌,褰帷都作倚门妆。” 清 汪中 《经旧苑吊马守真文》:“婉孌倚门之笑,绸繆鼓瑟之娱,谅非得已。”参见“ 倚门卖笑 ”。