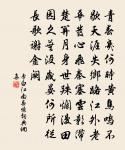

南乡子·春情原文

晚景落琼杯,照眼云山翠作堆。认得岷峨春雪浪,初来,万顷蒲萄涨渌醅。春雨暗阳台,乱洒歌楼湿粉腮。一阵东风来卷地,吹回,落照江天一半开。

诗词问答

问:南乡子·春情的作者是谁?答:苏轼

问:南乡子·春情写于哪个朝代?答:宋代

问:南乡子·春情是什么体裁?答:词

问:苏轼的名句有哪些?答:苏轼名句大全

译文和注释

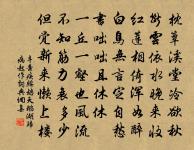

译文

夕阳美丽的景色倒影在手中的玉杯里,青山绿树把一杯的玉液都染绿了。认得这杯中琼浆是故乡岷山和峨眉山上的积雪融化而来。初次看来,万顷的江水都好像那尚未过滤的酒。

阳台山上春雨忽至,胡乱地洒在歌楼打湿了美人的粉腮。忽然一阵东风卷地而来,吹散了云雨,落日的余晖从乌云缝隙中斜射出来,染红了半边天。

注释

南乡子:唐教坊曲名,后用为词牌。原为单调,南唐冯延巳始增为双调。双调平韵五十六字,上下片各四句用韵。另有五十八字体。又名《好离乡》、《蕉叶怨》等。

晚景:指夕阳之景。景,日光。琼杯:玉杯。

照眼:耀眼。翠作堆:形容绿色之盛。

岷峨(mín é):四川境内岷山山脉北支,峨眉山傍其南。而眉山距峨眉甚近,故作者常以之代指家乡。

渌醅(pēi):美酒。蒲萄:即葡萄。此处与“渌醅”均喻江水澄澈碧绿。

阳台:地名,传说在四川巫山。宋玉《高唐赋》:”妾在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下。“此指歌女所处之所,亦即下句之歌台。

粉腮:歌女的香腮。

吹回:指风吹雨散。

落照:落日之光。

诗文赏析

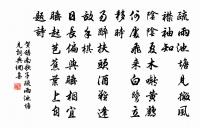

此词作于元丰四年(1081 ),系作者在黄州临皋亭所作。词中描写一个春日傍晚的即景,上片写春日晚景,下片雨降复晴。

首句谓:端起玉杯,只见落日斜照,青翠的云山倒映在酒杯中 ,把一杯玉液都染绿了 。词人忽然觉得,这杯琼浆是那样熟悉,是那样有情,仿佛是老朋友似的。原来那碧绿的色彩,和满江的春水相似,春水则是故乡的岷山、峨眉山上的积雪融化而来的。

上片由倒影看到了天空,由酒的颜色而写到江水,由江水而想到岷峨,最后居然认为江水就是酒,仿佛这个小小的酒杯可以盛下整个世界。如此独特的空间意识,正是苏轼旷达、宽广的胸怀的表现。

“春雨暗阳台,乱洒歌楼湿粉腮 。”用“暗”和“乱”写春雨,抓住了春雨飘忽不定、倏来倏往的特征。来得突然,使人们不及回避,才能打湿美人的粉腮。既有琼杯美酒,又有美人粉腮,这场雨似乎扰乱了欢宴,真不是时候。但是,忽然有一阵东风卷地而来,吹散了云雨,落日的余晖从云缝中斜射出来,把半边天染红 ,碧绿的江水也被染红了一半 ,景色奇丽,更胜于前。

词的上片,由酒杯而云山,而江水,而岷峨,这是词人形象思维的过程,也是词外在的逻辑。艺术联想和想象的动力是情感。罪系黄州的苏东坡,端起酒杯 ,思乡之情便油然而生。正是这种情感作为动力,他的联想才最终指向故乡岷峨即蜀中,才产生了杯中之酒是岷峨的雪水这种奇特的心理。思乡之情是词的上片的内在逻辑。词的下片描绘倏忽变化的自然景观,给人动荡不定、神奇瑰丽的感觉。在政治斗争中遭到挫折的苏东坡,对自然界倏忽变化的敏感,由此可见一斑。整个一首词神气贯通、融为一体。思乡与人生的感慨尽得表现,正所谓“不着一字”而“尽得风流”。