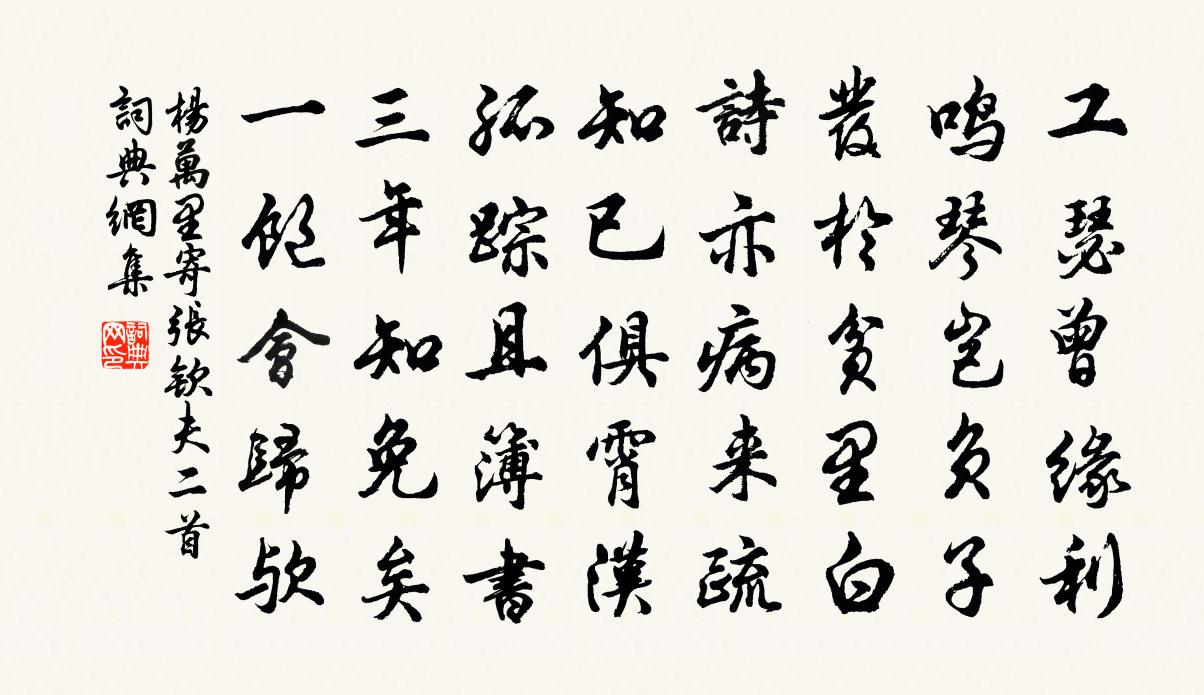

寄张钦夫二首原文

工瑟曾缘利,鸣琴岂负子。发於贫里白,诗亦病来疏。

知已俱霄汉,孤踪且簿书。

三年知免矣,一饱会归欤。

诗词问答

问:寄张钦夫二首的作者是谁?答:杨万里

问:寄张钦夫二首写于哪个朝代?答:宋代

问:杨万里的名句有哪些?答:杨万里名句大全

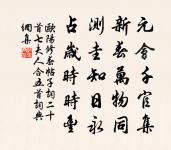

杨万里寄张钦夫二首书法欣赏

参考注释

鸣琴

(1).琴。《韩非子·说林下》:“ 文子 曰:‘吾尝好音,此人遗我鸣琴;吾好珮,此人遗我玉环。’” 晋 陆机 《拟东城一何高》诗:“闲夜抚鸣琴,惠音清且悲。” 唐 柳宗元 《李西川荐琴石》诗:“远师 騶忌 鼓鸣琴,去和《南风》愜 舜 心。”

(2).弹琴。 唐 高适 《登子贱琴堂赋诗》之一:“ 宓子 昔为政,鸣琴登此臺。” 唐 黄滔 《湘中赠张逸人》诗:“鸣琴坐见燕鸿没,曳履吟忘野逕赊。” 宋 周密 《齐东野语·作邑启事》:“鸣琴堂上,将貽不治事之讥;投巫水中,必得擅 * 之罪。”

(3).《吕氏春秋·察贤》:“ 宓子贱 治 单父 ,弹鸣琴,身不下堂而 单父 治。”后因用“鸣琴”称颂地方官简政清刑,无为而治。 唐 郎士元 《送长沙韦明府》诗:“遥知讼堂里,佳政在鸣琴。” 明 王錂 《寻亲记·修筑》:“下官 封丘县 宰是也。才非雉锦,政忝鸣琴。” 清 陈梦雷 《赠臬宪于公》诗:“製锦功偏著,鸣琴政自循。”

负子

(1).谓背弃子民。《史记·鲁周公世家》:“史策祝曰:‘唯尔元孙 王发 ,勤劳阻疾。若尔三王是有负子之责於天,以 旦 代 王发 之身。’”《后汉书·隗嚣传》:“然后还师振旅,櫜弓卧鼓,申命百姓,各安其所,庶无负子之责。” 李贤 注:“百姓襁负流亡,责在君上。既安其业,则无责也。” 段玉裁 《古文尚书撰异·金縢》:“ 隗嚣 告州牧部监等曰‘申命百姓,各安其所,庶无负子之责’,盖谓民安其所,乃无背弃子民之咎。负者,背也。”

(2).诸侯有病的自谦之词。 汉 班固 《 * 通·杂录》:“天子病曰不豫,言不復豫政也。诸侯曰负子,诸侯子民也,言忧民不復子之也。”参见“ 负兹 ”。

(3).虫名。 唐 段成式 《酉阳杂俎·虫篇》:“负子,水虫也,有子多负之。”

贫里

贫民聚居的里巷。 南朝 陈 徐陵 《长干寺众食碑》:“或次第於王城,犹栖遑於贫里。” 唐 王维 《游感化寺》诗:“抖擞辞贫里,归依宿化城。” 康有为 《大同书》甲部第三章:“试观 东伦敦 之贫里,如游地狱, 巴黎 、 纽约 、 芝加哥 贫里亦然。”

霄汉

云霄和天河,指天空,比喻朝庭

气凌霄汉

孤踪

亦作“ 孤踪 ”。1.孤单。 明 杨慎 《存殁绝句·安公石》:“一疾缘医误,孤踪住世慵。”《续资治通鉴·宋孝宗隆兴元年》:“今臣以孤踪,动輙掣肘,将安用之?”《儒林外史》第二十回:“老和尚见他孤踪,时常煨了茶送在他房里,陪着説话到一二更天。”

(2).孤独的踪迹;前人遗迹。 明 王世贞 《鸣凤记·林遇夏舟》:“黄沙边地,孤踪久淹滞,霜径秋容老。” 明 屠隆 《綵毫记·汾阳报恩》:“寂寞遥天战玉龙,板扉人不到,掩寒松。路迷樵径断孤踪,修竹里,一缕炊烟浓。”

见“ 孤踪 ”。

簿书

(1).记录财物出纳的簿册。《周礼·天官·小宰》“八曰听出入以要会” 汉 郑玄 注:“要会,谓计最之簿书。” 宋 苏轼 《谢秋赋试官启》:“方将区区於簿书米盐之间,碌碌於尘埃箠楚之地。” 清 刘大櫆 《乞捐输以待周急引》:“其取息几何,其已用及未用几何,登之簿书,岁终会计。” 阿英 《袁中郎做官》:“他说:上官如云,过客如雨,簿书如山,钱谷如海,朝夕趋陈检点,尚恐不及,苦哉!苦哉!”

(2).官署中的文书簿册。《汉书·贾谊传》:“而大臣特以簿书不报,期会之间,以为大故。” 唐 李绅 《宿越州天王寺》诗:“休按簿书惩黠吏,未齐风俗昧良臣。” 明 李东阳 《再哭体斋迭见慰哭子韵》:“山斗正悬天下望,簿书长绕病中身。” 清 李渔 《慎鸾交·谲讽》:“宪驾经临,自当远接,只因簿书碌碌,致失郊迎,多有得罪。”

会归

(1).《书·洪范》:“会其有极,归其有极。”谓君王聚合诸侯臣民,有其准则;诸侯臣民归顺君王,亦有其准则。后以“会归”为共同依归的极则。《北史·周纪下·高祖武帝》:“遂使三墨八儒,朱紫交竞;九流七略,异説相腾。道隐小成,其来旧矣,不有会归,争驱靡息。” 唐 吕温 《代百官请上尊号第三表》:“臣闻强名曰道,莫体混元之功;推大於天,岂报生成之德。徒以定物视听,示人津涯;俾其会归,有所则象。”

(2).会合;归结。 唐 王勃 《八卦卜大演论》:“故据沧海而观众水,则江河之会归可见也。” 宋 程大昌 《考古编·象刑一》:“凡此数説,虽不能会归於一,要其大致,皆谓别异衣服以愧辱之,而不至於用刑。” 吕澂 《中国佛学源流略讲》第九讲:“把理与事这样统一起来认识,就可以从语言上会归宗旨,而不是强为之解。”

(3).结局,结果。 清 蒋士铨 《香祖楼·转情》:“观其源始,不离色心;检其会归,莫非苦趣。”