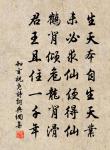

谒和靖先生虎丘祠堂原文

涵养当用敬,进学在致知。如车去只轮,跬步不可之。

夫子受师说,惟敬实所持。

升堂逮易箦,参倚日在斯。

遗言落人间,取论极研几。

是心要收敛,中不容毫厘。

大学著明法,格物乃阶梯。

放心苟不收,{上穴下射}格将安为。

古人贵为己,末习多外驰。

岂无实践者,兹焉当孰归。

晚生拜遗像,敷衽跪陈词。

愿言予服膺,没齿终不渝。

诗词问答

问:谒和靖先生虎丘祠堂的作者是谁?答:李道传

问:谒和靖先生虎丘祠堂写于哪个朝代?答:宋代

问:李道传的名句有哪些?答:李道传名句大全

参考注释

涵养

(1) 修养

很有涵养

(2) 滋润养育

用造林来涵养水源

进学

(1) 明清两代指童生考取生员,进入府、县学读书

(2) 使学业上有进步

致知

儒家哲学用语。语出《礼记·大学》:“致知在格物。”历代儒家学者对此有不同解释。 汉 郑玄 认为“致知”是使人“知善恶吉凶之所终始”; 宋 朱熹 认为“致,推极也;知,犹识也。推极吾之知识,欲其所知无不尽也”。 明 王守仁 则认为“致知”即“致吾心之良知”。参见“ 致良知 ”。

跬步

亦作“蹞步”。1.半步,跨一脚。《大戴礼记·劝学》:“是故不积跬步,无以致千里;不积小流,无以成江海。” 王聘珍 解诂:“跬,一举足也。”《荀子·劝学》作“蹞步”。 杨倞 注:“半步曰蹞,蹞与跬同。”《北史·魏收传》:“跬步无已,至於千里;覆簣而进,及於万仞。” 宋 范成大 《土门》诗:“颠坠较分寸,商略营蹞步。” 梁启超 《新民说》三:“譬之蹞步,以一足立,以一足行。” 沉钧儒 《寄大儿》诗:“小妹居对房,跬步无我离。”

(2).举步;迈步。 宋 苏轼 《灵壁张氏园亭记》:“使其子孙开门而出仕,则跬步市朝之上,闭门而归隐,则俯仰山林之下。” 明 陆树声 《清暑笔谈》:“士大夫逢时遇合,跬步以至公卿非难,而归田为难。” 清 梁章鉅 《退庵随笔·官常一》:“青云之路,跬步可阶;五尺之童,便思奔竞。”

(3).指极近的距离。《旧唐书·肃宗纪下》:“忽大风飞沙,跬步之间,不辨人物。” 宋 苏轼 《答陈季常书》:“自失官后,便觉三山跬步,云汉咫尺,此未易遽言也。”《续资治通鉴·宋高宗绍兴三十二年》:“时昏雾四塞,跬步莫覩物色。”

(4).形容少;极少。 汉 袁康 《越绝书·外传计倪》:“ 桓 称仲父, 文 称太公,计此二人,曾无跬步之劳,大呼之功,乃忘弓矢之怨,授以上卿。” 宋 司马光 《辞赐金第一札子》:“今臣等虽备位五使,犹在京城,跬步之劳,亦未尝有,以何勋效再受重赐。”《朱子语类》卷五九:“自来见得此理真无内外,外面有跬步不合道理,便觉此心慊然。”

(5).喻指小节。 金 王若虚 《<论语>辨惑四》:“夫细行不矜,终为大德之累,跬步必谨,犹忧其过举也。”《明史·张邦奇传》:“﹝ 张邦奇 ﹞与 王守仁 友善,而语每不合。躬修力践,跬步必谨。” 清 姚鼐 《复张君书》:“是故古之士,於行止进退之间,有跬步不容不慎者,其虑之长而度之数矣。”

(6).人迹。 唐 杜甫 《溪涨》诗:“兹晨已半落,归路跬步疏。” 仇兆鳌 注:“跬步疏,人跡稀也。” 清 曹寅 《葺治亭后竹径和牧中丞韵》:“跬步春园空,苍然隔林语。”

不可

(1)

不可能;不可以

兼与药相粘,不可取。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》

学不可以已。——《荀子·劝学》

(2)

决不能,必须不

而势力众寡不可论。——《资治通鉴》

不可一概而论

(3)

与“非”搭配,表示必须或一定

今天这个会很重要,我非去不可

夫子

(1) 古时对男子的尊称

(2) 旧时称呼学者或老师

公输盘曰:“夫子何命焉为?”——《墨子·公输》

愿夫子辅吾志,明以教我。——《孟子·梁惠王上》

(3) 旧时称自己的丈夫

夫子积学,当“日知其所亡”以就懿德。——《后汉书·列女传》

(4) 称呼读古书而思想陈腐的人(含讥讽意)

(5) 孔门的学生对孔子的称呼

师说

老师传授的说法。《三国志·吴志·士燮传》:“官事小闋,輒玩习书传,《春秋左氏传》尤简练精微,吾数以咨问传中诸疑,皆有师説,意思甚密。”《隋书·经籍志一》:“至 隋 , 孔 郑 并行,而 郑 氏甚微。自餘所存,无復师説。” 明 唐顺之 《叶包庵先生寿序》:“自是诸生各自名其师説而固守之,终其身不敢变一字一句,以为家法。”

所持

所要掌握的。 唐 杜甫 《送殿中杨监赴蜀见相公》诗:“干戈未甚息,纪纲正所持。”

升堂

(1).登上厅堂。 唐 韩愈 《山石》诗:“昇堂坐阶新雨足,芭蕉叶大支子肥。”

(2).旧谓官吏登堂理事为“昇堂”。 清 翟灏 《通俗编·居处》:“《定命録》: 张文瓘 少时,曾有人相之云:‘当为相,然不得堂食。’及在此位,每昇堂欲食,即腹胀痛。按,凡州县临厅事,今皆谓之昇堂。”

(1).登上厅堂。《仪礼·乡射礼》:“皆由其阶,阶下揖,升堂揖。”《论语·乡党》:“摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。” 唐 顾况 《公子行》:“入门不肯自升堂,美人扶踏金阶月。” 清 叶廷琯 《鸥波渔话》卷六:“升堂拜遗像,入室读其书。”

(2).比喻学问技艺已入门。《论语·先进》:“子曰:‘ 由 也升堂矣,未入於室也。’” 北齐 颜之推 《颜氏家训·诫兵》:“ 仲尼 门徒,升堂者七十有二, 颜 氏居八人焉。”《云笈七籤》卷一百:“ 闕里 升堂之士,莫得而措辞云尔。” 清 王士禛 《绘川书院诗为汤荆岘侍讲赋》之一:“ 汤公 起 梁 宋 ,摄衣早升堂。” 郭沫若 《我的童年》第一篇:“不知道是我学舌学得太不象,还是我大哥仅学了半年的 日本 话还没有升堂,那样的一句话完全没有打响。”

(3).旧谓官吏登公堂审讯案件。《二刻拍案惊奇》卷二:“那 幽州 路总管 泰不华 正升堂理事,小道人随牌进府,递将状子上去。”《梼杌闲评》第三六回:“ 许显纯 叫下了软监,就将参本上道他侵挪十餘万钱粮的卷案做成。次日升堂,少不得恶狠狠的夹打一番。” 清 李渔 《奈何天·助边》:“来此已是宣抚衙门,不免在廊下站立一会,伺候他升堂便了。” 郭澄清 《大刀记》开篇三:“县衙的差役们……一齐放开那苍老低沉的嗓音大声嚎叫:‘大老爷升堂--!’最后这个‘堂’字,喊得长而且响。”

(4).见“ 升堂拜母 ”。

旧时官吏到公堂办公,谓之“陞堂”。 清 昭槤 《啸亭杂录·銮仪卫》:“仪犹相沿 明 制,凡冠军使等官之任,拜印陞堂,吏皂趋贺,悉如大部制,故其秩虽次领侍卫府,而威仪过之。”

易箦

更换床席,指人将死

易箦之际(临终的时候)

在斯

在这里。《论语·卫灵公》:“子告之曰:‘某在斯,某在斯。’”《后汉书·文苑传上·崔琦》:“履道者固,杖埶者危。微臣司戚,敢告在斯。”

遗言

(1) 死者生前留下来的话;遗嘱

忠烈遗言。——清· 全祖望《梅花岭记》

(2) 指前贤的遗训

人间

指整个人类社会;世间

要留清白在人间。——明· 于谦《石灰吟》诗

人间四月芳菲尽。——宋· 沈括《梦溪笔谈》

研几

亦作“ 研机 ”。穷究精微之理。《易·繫辞上》:“夫易,圣人之所以极深而研几也。” 韩康伯 注:“极未形之理则曰深,动适微之会则曰几。” 三国 魏 曹植 《文帝诔》:“研几六典,学不过庭。潜心无妄,亢志清冥。” 南朝 齐 王屮 《头陀寺碑文》:“语彝伦者,必求宗於九畴;谈阴阳者,亦研几於六位。” 唐 玄奘 《大唐西域记·阿踰陀国》:“其弟 世亲菩萨 於説一切有部出家受业,博闻强识,达学研机。” 清 方文 《喜左又錞见访即送其归里》诗之一:“学《易》元同舍,研几尔独能。”

心要

佛教语。指心性上精要的法义。《坛经·宣诏品》:“汝若欲知心要,但一切善恶都莫思量,自然得入。” 唐 白居易 《八渐偈》序:“初, 居易 常求心要於师,师赐我八言焉:曰观,曰觉,曰定,曰慧,曰明,曰通,曰济,曰捨。” 宋 秦观 《寄陈季常》诗:“暮年更折节,学佛得心要。”

收敛

(1) 减轻放纵的程度

碰了钉子以后,他收敛些了

(2) 会聚于一点;向某一值靠近

收敛级数

(3) 减弱或消失

笑容从他脸上收敛

(4) 使有机体组织收缩、减少腺体分泌

收敛剂

(5) 征收租税

收敛租谷

(6) 聚拢;收集

收敛关市之利以实官府

不容

(1)

不许;不让

不容置疑(不容许有什么怀疑)

(2)

不容许存在;不接纳(为世所不客)

毫厘

两个很小的计量单位,极言数量之小

差之毫厘,失之千里

大学

(1) a 聚集在特定地点传播和吸收高深领域知识的一群人的团体

(2) 提供教学和研究条件和授权颁发学位的高等教育机关

(3) 大学的校舍

明法

(1).使法令严明。《管子·幼官》:“明法审数,立常备能则治。”《韩非子·南面》:“人主不能明法而以制大臣之威,无道得小人之信矣。”

(2).明确的法令。《史记·秦始皇本纪》:“普施明法,经纬天下,永为仪则。” 汉 桓宽 《盐铁论·申韩》:“是以圣人审於是非,察於治乱,故设明法,陈严刑,防非矫邪,若隐括辅檠之正弧剌也。故水者火之备,法者止奸之禁也。”

(3).通晓法令。《后汉书·郭贺传》:“ 贺 能明法,累官, 建武 中为尚书令,在职六年,晓习故事,多所匡益。”

(4).明显的规律。《庄子·知北游》:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不説。”

(5). 汉 、 唐 、 宋 各代察举人才及科举取士的科目名称。 汉 建元 初令郡察人材,设四科,其三曰明习法令,为明法的开始。 唐 宋 科举都有明法科。主要考试关于法令的知识。《新唐书·选举志上》:“其科之目,有秀才,有明经,有俊士,有进士,有明法,有明字,有明算。”《宋史·选举志一》:“初,礼部贡士,设进士……学究、明经、明法等科。”参阅《通典·选举一》。

格物

(1) 穷究事物的道理

格物致知

(2) 纠正人的行为

阶梯

(1) 台阶和梯子

(2) 比喻进身的凭借或途径

放心

(1) 心绪安定,没有忧虑和牵挂

您放心,我会照顾他的

(2) 指没有焦虑或无危险之虞

只在亲密朋友当中才感到放心

下射

(1).射手中地位较低者。《仪礼·乡射礼》:“司射不释弓矢,遂以比三耦於堂西。三耦之南。北面命上射曰:某御於子。命下射曰:子与某子射。” 胡培翚 正义:“上下射之辞异,示尊卑也。”

(2).射箭成绩在下者。

(3).向下射。 唐 李群玉 《七月十五日夜看月》诗:“下射长鲸眼,遥分玉兔毫。”

古人

泛指前人,以区别于当世的人

末习

(1).末世的不良风气。 明 宋濂 《佛光普照大师塔铭序》:“殊不知末习浇漓,人怀厌怠,苟无以耸动瞻视,何以表真悟而启正信哉。” 明 宋濂 《明处士黄逢原》:“ 黄氏 能不染於末习,卓然不变其恒度,岂非真豪杰者耶。”

(2).谦称自己的习惯爱好。 明 文徵明 《遣怀》诗:“末习丹铅未扫除,等閒宣索到公车。”

实践

(1) 指改造社会和自然的有意识的活动

理论与实践相结合

(2) 实际去做;履行

实践诺言

白求恩同志是实践了这一条列宁主义路线的。——《纪念白求恩》

晚生

谦辞,旧时文人在前辈面前的谦称

谒 范仲淹,曰:“某晚生,偶得科第,愿受教。”——《邵氏闻见录》

遗像

死者生前的照片或画像

敷衽

亦作“ 敷袵 ”。1.解开襟衽。表示坦诚。《楚辞·离骚》:“跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。”《宋书·谢灵运传论》:“若夫敷衽论心,商榷前藻,工拙之数,如有可言。”

(2).指坦率陈辞。 唐 卢照邻 《释疾文·命曰》:“余敷袵而未决兮,东皇頷而不言。”

陈词

(1).谓著述辞赋。《楚辞·九章·抽思》:“结微情以陈词兮,矫以遗夫美人。” 王逸 注:“结续妙思,作辞赋也。”

(2).陈述意见。 汉 严忌 《哀时命》:“为凤凰作鶉笼兮,虽翕翅其不容。灵皇其不寤知兮,焉陈词而効忠?” 汉 东方朔 《七谏·谬谏》:“念三年之积思兮,愿壹见而陈词。” 毛 * 《向 * 的十点要求》:“倘蒙采纳施行,抗战幸甚,中华民族解放事业幸甚。迫切陈词,愿闻明教。”

(3).陈述申诉。 宋 陆游 《老学庵笔记》卷二:“ 叶相 梦锡 ,尝守 常州 ,民有比屋居者,忽作高屋,屋山覆盖邻家。邻家讼之,谓他日且占地。 叶 判曰:‘东家屋被西家盖,仔细思量无利害。他时折屋别陈词,如今且以壁为界。’”《元典章·吏部六·吏制》:“各处状铺之设,本欲书写有理词讼,使知应告不应告之例,庶革泛滥陈词之弊。”

(4).陈旧的言词。 秦牧 《漫记端木蕻良》:“情节进展的节奏较慢,有时描绘事物比较枝蔓,运用语言陈词稍多,却感到是美中不足之处。”

愿言

思念殷切貌。《诗·卫风·伯兮》:“愿言思伯,甘心首疾。” 郑玄 笺:“愿,念也。我念思伯,心不能已。” 晋 谢混 《游西池诗》:“逍遥越城肆,愿言屡经过。” 宋 华岳 《早春即事》诗:“愿言相约花前醉,莫放春容过海棠。” 清 顾炎武 《江上》诗:“愿言随飞龙,一上 单于臺 。”

服膺

铭记在心;衷心信奉。《礼记·中庸》:“得一善,则拳拳服膺而弗失之矣。” 朱熹 集注:“服,犹著也;膺,胸也。奉持而著之心胸之间,言能守也。” 汉 赵晔 《吴越春秋·勾践入臣外传》:“岁遥遥兮难极,冤悲痛兮心惻;肠千结兮服膺,於乎哀兮忘食。” 宋 周煇 《清波杂志》卷八:“愿郎君捐有餘之才,崇未至之德,前哲训迪后进,拳拳如此,为后进者,得不服膺而书绅。”《两般秋雨盦随笔·袁赵蒋》引 清 程原湘 诗:“平生服膺止有两, 江 左 袁公江 右 蒋 。” 郁达夫 《沉沦》四:“他从小服膺的‘身体发肤’‘不敢毁伤’的圣训,也不能顾全了。”

没齿

一辈子;终身(没齿无怨言。——《论语·宪问》)

不渝

不改变。《诗·郑风·羔裘》:“彼其之子,舍命不渝。” 毛 传:“渝,变也。” 南朝 梁 刘孝标 《广绝交论》:“风雨急而不輟其音,霜雪零而不渝其色。”《好逑传》第十八回:“节义以不渝为奇,而不渝于曖昧之时为更奇。” * 《在柬埔寨王国会议和国民议会联席会议上的讲话》:“维护世界和平,同世界各国友好合作,是 中国 坚守不渝的外交政策。”