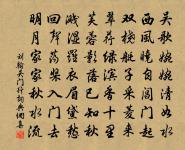

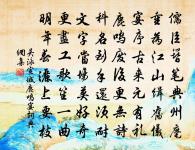

高宗皇帝挽词原文

周汉中兴胜,唐虞内禅高。髀消从马腹,屣脱等鸿毛。

弓剑悲长在,羹墙慕转劳。

龙髯攀莫及,四海共呼咷。

诗词问答

问:高宗皇帝挽词的作者是谁?答:林栗

问:高宗皇帝挽词写于哪个朝代?答:宋代

问:林栗的名句有哪些?答:林栗名句大全

参考注释

周汉

周 代与 汉 代的并称。 晋 陆机 《汉高祖功臣颂》:“指明 周 汉 ,銓时论道。”《宋书·恩倖传论》:“ 周 汉 之道,以智役愚。” 唐 李峤 《扈从还洛呈侍从群官》诗:“四海帝王家,两都 周 汉 室。”

中兴

通常指国家由衰退而复兴

国家中兴

中兴机会。——宋· 文天祥《<指南录>后序》

唐虞

唐尧 与 虞舜 的并称。亦指 尧 与 舜 的时代,古人以为太平盛世。《论语·泰伯》:“ 唐 虞 之际,於斯为盛。”《史记·汲郑列传》:“陛下内多欲而外施仁义,奈何欲效 唐 虞 之治乎!” 宋 刘过 《沁园春·寿》词:“平章处,看人如 伊 吕 ,世似 唐 虞 。” 郭沫若 《星空·孤竹君之二子》诗:“我好像置身在 唐 虞 时代以前。”

内禅

古代,帝王传位给内定的继承人称“内禪”。 晋 干宝 《晋纪论晋武帝革命》:“ 尧 舜 内禪,体文德也; 汉 魏 外禪,顺大名也。”后多指帝王身在而传位于子弟。 唐 颜真卿 《天下放生池碑铭》:“歷选内禪,生人以来,振古及 隋 ,未有如我皇帝者也。” 宋 叶适 《提举江州陈公墓志铭》:“ 孝宗 寻内禪,公即求补外。”《清史稿·礼志八》:“﹝ 乾隆 ﹞六十年, 高宗 内禪,称太上皇帝。”

从马

谓将马随行。《史记·匈奴列传》:“乃粟马,发十万骑,负私从马凡十四万匹,粮重不与焉。” 王念孙 《读书杂志·史记六》:“‘负私从马’文不成义,当依《汉书》作‘私负从马’,写者误倒耳。负从马者,负衣装以从之马也,非公家所发,故曰私负从马( 颜师古 曰:‘私负衣装者,及私将马从者。’分私负与从马为二事,亦非)。”

屣脱

脱下鞋子。语本《汉书·郊祀志下》:“吾视去妻子如脱屣耳。”后以“屣脱”比喻轻弃而无所顾恋。 明 李东阳 《送户部尚书翁公致政序》:“若屣脱轩冕不復关天下事,此逸民隐士之所为贤,岂大臣所以自处者哉!”

鸿毛

鸿雁的毛,比喻极轻

弓剑

(1).弓与剑。《礼记·曲礼上》:“受弓剑者以袂。”《淮南子·氾论训》:“古之兵,弓剑而已矣。”

(2).指武艺或用武。 唐 柳宗元 《韦道安》诗:“ 道安 本儒士,颇擅弓剑名。” 宋 叶适 《赠李秀才肖舒》诗:“寺传弓剑烟嵐外,门掩诗书浪泊间。” 明 陈子龙 《中都》诗:“ 涂山 弓剑地,千载颂苞桑。”

(3).传说 黄帝 骑龙仙去,群臣攀附欲上,致坠帝弓。又 黄帝 葬 桥山 ,山崩,棺空,唯剑存。见《史记·封禅书》、 汉 刘向 《列仙传·黄帝》。后因以“弓剑”为对已故帝王寄托哀思之词。《魏书·肃宗纪》:“何图一旦,弓剑莫追,国道中微,大行絶祀。” 隋 牛弘 《隋文帝颂》:“慕深考妣,哀缠弓剑。” 唐 杜甫 《送覃二判官》诗:“先帝弓剑远,小臣餘此生。” 清 徐枋 《顾氏松风寝记》:“而事关故国,莫不动先王弓剑之思焉。”

羹墙

《后汉书·李固传》:“昔 尧 殂之后, 舜 仰慕三年,坐则见 尧 於墙,食则覩 尧 於羹。”后以“羹墙”为追念前辈或仰慕圣贤的意思。 宋 李纲 《邀说十议·议修德》:“思宗社之危而不忘之於寤寐,念父兄之辱而欲见之於羹墙。” 清 顾炎武 《前诗意有未尽再赋四章》之一:“因思千古同昏旦,几席羹墙尚宛然。”

龙髯

亦作“ 龙髥 ”。1.龙之须。《史记·封禅书》:“ 黄帝 采 首山 铜,铸鼎於 荆山 下。鼎既成,有龙垂胡髯下迎 黄帝 。 黄帝 上骑,羣臣后宫从上者七十餘人,龙乃上去。餘小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔,堕,堕 黄帝 之弓。百姓仰望 黄帝 即上天,乃抱其弓与胡髯号,故后世因名其处曰 鼎湖 ,其弓曰乌号。”后用为皇帝去世之典。 唐 李峤 《汾阴行》:“自从天子向 秦关 ,玉輦金车不復还。珠帘羽扇长寂寞, 鼎湖 龙髯安可攀?” 清 顾炎武 《谒欑宫文》之一:“行年五十,慨驹隙之难留;涉路三千,望龙髯而愈远。” 清 叶方蔼 《授职翰林学士感恩述怀》诗:“身离牛口惊还在,梦挽龙髥恨不廻。” 梁启超 《中国积弱溯源论》第四节:“而 文宗 显皇帝 ,復为 英 法 联军所迫,北狩 热河 , 鼎湖 一去,龙髯不返。”

(2).帝王之须。 唐 李远 《赠写御容李长史》诗:“玉座尘消砚水清,龙髯不动綵毫轻。”

(3).喻松叶;松。 唐 李贺 《五粒小松歌》:“緑波浸叶满浓光,细束龙髯铰刀剪。” 宋 王安石 《道傍大松人取为明》诗:“虬甲龙髯不易攀,亭亭千尺荫南山。”

四海

(1) 指全国各地

四海为家

将军既帝室之胄,信义著于四海。——《三国志·诸葛亮传》

大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?——明· 张溥《五人墓碑记》

(2) 指世界各地

放之四海而皆准

(3) 豪放、豁达

老牛说:“真是大手笔,四海得很”