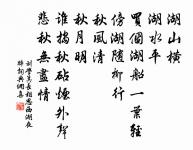

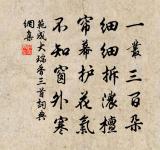

彭通伯卫和堂原文

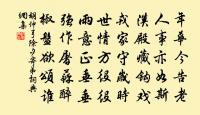

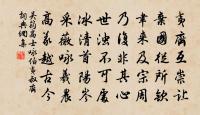

理身如理国,用药如用兵。人能保天和,于身为太平。

外邪奸其间,甚于寇抢攘。

守护一不谨,乘间敌益勍。

古有黄帝书,犹今六韬经。

悍夫命雄喙,仁将资参苓。

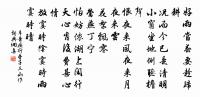

羽衣为其徒,识破阴阳争。

指授别生死,铮然震能名。

道家摄铅汞,肤腠如重扃。

到头关键密,六气无敢婴。

君方建旗鼓,不敢走且惊。

他时櫜吾弓,闭门读黄庭。

诗词问答

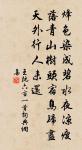

问:彭通伯卫和堂的作者是谁?答:文天祥

问:彭通伯卫和堂写于哪个朝代?答:宋代

问:文天祥的名句有哪些?答:文天祥名句大全

参考注释

理身

养生;修身。《后汉书·崔寔传》:“为国之道,有似理身,平则致养,疾则攻焉。” 唐 聂夷中 《杂兴》诗:“两叶能蔽目,双豆能塞聪。理身不知道,将为天地聋。”

理国

(1).治理国家。《管子·问》:“理国之道,地德为首。”《后汉书·宦者传·曹节》:“﹝ 审忠 ﹞上书曰:‘臣闻理国得贤则安,失贤则危。故 舜 有五臣而天下理。’”《旧五代史·唐书·庄宗纪四》:“理国之道,莫若安民;劝课之规,宜从薄赋。”

(2).政治清明、社会安定的国家。 唐 柳宗元 《封建论》:“大凡乱国多,理国寡。”

用药

下药,使用药物。《吕氏春秋·荡兵》:“若用药者然,得良药则活人,得恶药则 * 。” 宋 苏轼 《乞校正陆贽奏议上进札子》:“窃谓人臣之纳忠,譬如医者之用药;药虽进於医手,方多传於古人。”

用兵

(1) 使用兵器

立小人以教用兵

(2) 使用武力,进行战争

不敢造次用兵

(3) 调兵遣将,指挥战争

长于用兵

天和

(1).谓自然和顺之理;天地之和气。《庄子·庚桑楚》:“故敬之而不喜,侮之而不怒者,唯同乎天和者为然。”《庄子·知北游》:“若正汝形,一汝视,天和将至。” 成玄英 疏:“汝形容端雅,勿为邪僻,视听纯一,勿多取境自,然和理归至汝身。”《淮南子·俶真训》:“含哺而游,鼓腹而熙,交被天和,食于地德。” 唐 孟郊 《蜘蛛讽》诗:“万类皆有性,各各禀天和。”《红楼梦》第十六回:“且父母在家,思想女儿,不能一见,倘因此成疾,亦大伤天和之事。”

(2).谓人体之元气。《文子·下德》:“目悦五色,口肥滋味,耳淫五声,七窍交争,以害一性,日引邪欲,竭其天和,身且不能治,奈治天下何!” 晋 葛洪 《抱朴子·道意》:“精灵困於烦扰,荣卫消於役用。煎熬形气,刻削天和。” 宋 苏轼 《和寄天选长官》诗:“虚怀养天和,肯徇奔走闹。”《封神演义》第一百回:“ 李靖 等慰之曰:‘陛下当善保天和,则臣等不胜庆幸。’” 清 顾炎武 《寄子严》诗:“不幸丧厥明,犹能保天和。”

(3).天气和暖。 明 何景明 《立春日作》诗之二:“鸟鸣知天曙,冰泮知天和。”

太平

社会安定

安于太平之乐。——宋· 苏轼《教战守》

外邪

(1).谓可以伤害人身心的外界事物。《淮南子·主术训》:“故中欲不出谓之扃,外邪不入谓之塞。” 宋 储泳 《祛疑说》:“由内不自正,故曰外邪。心无所主,故曰客气。”《天雨花》第十三回:“夫人差矣!遇了外邪,方可如是;若在家庭亦然,便是一木人了。”

(2).中医特指风、寒、暑、湿、燥、火和疫疠之气等从外侵入人体的致病因素。

其间

(1) 在中间

两幢房子及夹在其间的院子

颓然其间者。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》

北与寇往来其间。——宋· 文天祥《指南录后序》

袍敝衣处其间。——明· 宋濂《送东阳马生序》

时出于其间焉。——蔡元培《图画》

(2) 指某一段时间

参加这项工作已有半年了,这其间,他学到不少新的知识

抢攘

纷乱貌。《汉书·贾谊传》:“本末舛逆,首尾衡决,国制抢攘,非甚有纪,胡可谓治?” 唐 柳宗元 《吊屈原文》:“支离抢攘兮,遭世孔疚。” 宋 王明清 《挥麈前录》卷一:“国朝承 五代 抢攘之后,三馆有书仅万二千卷。”《封神演义》第六二回:“抢攘兵戈日不寧,生民涂炭自零星。” 康有为 《割台行成后》诗:“山河已割国抢攘,忧国诸公欲自强。”

守护

看守保护

由武装卫兵守护着两座高大的围墙

剑平守护着他,一边替他料理社里积压的文件。—— 高云览《小城春秋》

不谨

(1).不敬慎;不小心。《管子·侈靡》:“使人君不安者属际也,不可不谨也。”《旧唐书·柳宗元刘禹锡传论》:“蹈道不谨,眤比小人。” 清 王韬 《淞隐漫录·陆碧珊》:“两家书札往来,輒以女婢 红于 为鸿雁, 红于 偶不谨,为父女所得,大诧,絶不许女再往生家。”

(2).指行为放荡。《续资治通鉴·宋英宗治平三年》:“郡兵番戍,室家留营多不谨,夫归輒首原, 抗 ( 蔡抗 )下令,悉按以法,戍兵感之。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·土地夫人》:“不知何物淫昏,遂使千古下谓此村有污贱不谨之神。”

(3).旧时考核官吏的条款之一,谓所作之事不合为官体统。 明 沉德符 《野获编·礼部一·思诏冠带之滥》:“至如近日辛亥之察,时论共雪七人之枉,於是有列不谨条中者,亦登荐剡。” 清 周亮工 《书影》卷八:“ 明 初旧制,吏部考察,但老疾、罢软、贪酷、不谨四条。”

乘间

利用机会;趁空子。《汉书·赵充国传》:“内不损威武之重,外不令虏得乘间之势。”《后汉书·苏竟传》:“ 王 氏虽乘间偷篡,而终婴大戮。” 宋 陈亮 《廷对》:“小人乘间而肆言以为公,力抵以为直,陛下亦不能不惑之矣。”《隋唐演义》第九六回:“ 李泌 本不乐仕进,久有去志,因乘间乞身道:‘臣已略报圣恩,今请仍许作闲人。’”

帝书

道教传说中指天书之类。《云笈七籤》卷七:“皇文帝书,皆出自然。”

六韬

亦作“ 六弢 ”。1.兵书名。旧题 周 吕望 撰。分文韬、武韬、龙韬、虎韬、豹韬、犬韬六卷。《庄子·徐无鬼》:“吾所以説吾君者,横説之则以《诗》《书》《礼》《乐》,从説之则以《金板》《六弢》。” 成玄英 疏:“《金版》《六弢》,《周书》篇名也,或言祕讖也。本有作韜字者,随字读之,云是 太公 兵法,谓文武虎豹龙犬六弢也。”

(2).后世用以指称兵法韬略。 南朝 宋 谢灵运 《撰征赋序》:“法奇於三略,义秘於六韜。” 宋 张孝祥 《水调歌头·送刘恭父趋朝》词:“金版六韜初试,烟歛山空迥,低草见牛羊。” 明 汪廷讷 《种玉记·荐甥》:“你精三略,諳六韜, 养由基 穿杨技高。”

悍夫

勇士;凶悍的人。《后汉书·袁绍刘表传论》:“及临场决敌,则悍夫争命;深筹高议,则智士倾心。” 明 刘基 《拟连珠》之六十:“盖闻以杀止杀,圣人之不得已。以暴易暴,悍夫之无所成。” 康有为 《大同书》乙部第一章:“虽悍夫强人,覩之犹当垂涕。”

参苓

中药名。人参与茯苓。有滋补健身的作用。 唐 李洞 《将之蜀别友人》诗:“ 嘉陵 雨色青,澹别酌参苓。”按,此指参苓所浸之酒。《醒世缘弹词》第九回:“色癆之症已成深,阳亏阴损终难补,只恐怕,用尽参苓也不灵。” 康有为 《<礼运注>叙》:“若子弟成人尚必服以襁褓,寒邪尽去尚不补以参苓……非徒不适于时用,其害且足以死人。”

羽衣

(1).以羽毛织成的衣服。《史记·孝武本纪》:“天子又刻玉印曰‘天道将军’,使使衣羽衣,夜立白茅上。”《汉书·郊祀志上》:“五利将军亦衣羽衣。” 颜师古 注:“羽衣,以鸟羽为衣,取其神僊飞翔之意也。”按,五利将军 栾大 , 汉武帝 时方士。

(2).常称道士或神仙所著衣为羽衣。 三国 魏 曹植 《平陵东行》:“閶闔开,天衢通,被我羽衣乘飞龙。” 唐 郑谷 《寄同年礼部赵郎中》诗:“仙步徐徐整羽衣,小仪澄澹转中仪。” 宋 苏轼 《后赤壁赋》:“梦一道士,羽衣翩仙,过 临皋 之下。”《西游记》第二四回:“道服自然襟绕雾,羽衣偏是袖飘风。”

(3).道士的代称。 宋 范成大 《吴船录》卷上:“有夷坦曰 芙蓉平 ,道人於彼种芎,非留旬日不可登,且涉入夷界,虽羽衣辈亦罕到。” 宋 钱易 《南部新书》丙:“忽有羽衣诣门,延之与语。” 清 黄景仁 《石鳌坞洞天福地遗址》诗:“羽衣散尽香火絶,时有丐者僵苔阶。”

(4).指轻盈的衣衫。 南朝 宋 鲍照 《代白紵舞歌词》之一:“ 吴 刀 楚 製为佩褘,纤罗雾縠垂羽衣。” 明 许潮 《写风情》:“我安排彩袖,慇懃捧玉髓,轻盈舞羽衣。” 冰心 《赞美所见》诗:“倘若是那夜我在星光中独泛,你羽衣蹁跹飞到我的舟旁。”

(5).指《霓裳羽衣曲》。 唐 吴融 《华清宫》诗之二:“一曲《羽衣》听不尽,至今遗恨水潺潺。” 宋 汪元量 《唐多令·吴江中秋》词:“舞罢《羽衣》尘满面,谁伴我,广寒游?” 清 李渔 《玉搔头·呼嵩》:“《羽衣》不奏人间曲,宝鼎时焚异国香。”

识破

看穿;看破

识破他的伪装,并揭发他的真面目

阴阳

(1)

(2) 古代哲学概念。古代朴素的唯物主义思想家把矛盾运动中的万事万物概括为“阴”、“阳”两个对立的范畴,并以双方变化的原理来说明物质世界的运动

阴阳易位。——《楚辞·屈原·涉江》

(3) 日月运转之学

阴阳历算。——《后汉书·张衡传》

研核阴阳。

(4) 天气的变化

阴阳之变。——《吕氏春秋·察今》

指授

(1).指导;传授。 汉 班固 《 * 通·三教》:“立三教以相指授。” 唐 韩愈 《送水陆运使韩侍御归所治序》:“相原隰之宜,指授方法,故连二岁大熟。”《古今小说·张道陵七试赵昇》:“真人见 昇 长 二人道心坚固,乃将生平所得秘诀,细细指授。” 鲁迅 《呐喊·阿Q正传》:“ 阿Q 本来也是正人,我们虽然不知道他曾蒙什么明师指授过,但对于‘男女之大防’却历来非常严。”

(2).犹指示。《新唐书·李吉甫传》:“又请自往招 元济 ,苟逆志不悛,得指授羣帅俘贼以献天子。” 明 陈子龙 《伤春》诗之二:“詔书频指授,使者日倥傯。”

生死

(1) 生存和死亡

生死攸关的问题

(2) 预言命运的

他认为什么时候死是在生死簿上早就注定的

能名

能干的名声。《后汉书·侯霸传》:“后为 淮平 大尹,政理有能名。” 唐 杜甫 《送梓州李使君之任》诗:“籍甚 黄丞相 ,能名自 潁川 。” 宋 王谠 《唐语林·方正》:“ 澥 后累迁 同州 刺史,所在有能名。” 清 薛福成 《庸盦笔记·幽怪二·东平州牧相尸遇鬼》:“余友 朱伟度 太守之权知 东平州 也,颇有能名。”

道家

先秦时期的一种思想流派,以老子、庄子为代表。道家的思想崇尚自然,主张清静无为

铅汞

(1).铅和汞。道家炼丹的两种原料。 宋 苏轼 《真一酒歌引》:“铅汞以为药,策易以候火,不如天造之真也。” 元 李好古 《张生煮海》第三折:“你那里得熬煎铅汞山头火?你那里觅医治相思海上方?” 清 郑燮 《燕京杂诗》之一:“不烧铅汞不逃禪,不爱乌纱不要钱。”

(2).指炼丹。 唐 白居易 《同微之赠别郭虚舟炼师五十韵》:“专心在铅汞,餘力工琴碁。” 清 王韬 《淞滨琐话·倪幼蓉》:“女少长喜閲《道藏》书,且多妙解。於炉火铅汞之事,独不深信。”

(3).道教语。指先天元气。 清 赵翼 《挽唐再可》诗:“丹元养铅汞,胎息调龙虎。”

肤腠

亦作“ 肤凑 ”。指肌肤。《陈书·世祖纪》:“念俾纳隍,载劳负扆,加以肤凑不适,摄卫有亏,比获微痊,思覃宽惠,可曲赦京师。”《楞严经》卷二:“世尊,我昔孩孺,肤腠润泽。”

重扃

(1).关闭着的重重门户。 汉武帝 《落叶哀蝉曲》:“虚房冷而寂寞,落叶依於重扃。” 南朝 梁 沉约 《郊居赋》:“闢重扃於华閫,岂蓬蒿所能及。” 唐 王勃 《九成宫颂》:“金锁银铺,接重扃而炫色。”

(2).泛指重重门户。 宋 苏轼 《四时词》:“夜香烧罢掩重扃,香雾空濛月满庭。”

(3).特指墓门。《文选·谢庄<宋孝武宣贵妃诔>》:“重扃閟兮灯已黯,中泉寂兮此夜深。” 张铣 注:“重扃,谓墓门重关闭也。” 明 何景明 《悼往》诗:“重扃一以闭,千秋寧復开。”

到头

(1) 到了尽头

顺着这条路走到头,就是他家

(2) ;结束

你的好日子到头了

关键

(1) 本为门闩或关闭门户的横木

(2) 比喻事物最关紧要的部分;对情况起决定作用的因素

而我们现在有一部分同志对于文艺为什么人的问题不能正确解决的关键,正在这里。——《我们的文艺是为什么人的?》

六气

(1).自然气候变化的六种现象。指阴、阳、风、雨、晦、明。《左传·昭公元年》:“天有六气,降生五味……六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。”《庄子·在宥》:“天气不和,地气鬱结,六气不调,四时不节。” 成玄英 疏:“阴、阳、风、雨、晦、明,此六气也。”

(2).自然气候变化的六种现象。谓朝旦之气(朝霞)、日中之气(正阳)、日没之气(飞泉)、夜半之气(沆瀣)、天之气、地之气。《庄子·逍遥游》:“若夫乘天地之正,而御六气之辩。” 成玄英 疏引 李颐 曰:“平旦朝霞,日午正阳,日入飞泉,夜半沆瀣,并天地二气为六气也。”《楚辞·远游》:“餐六气而饮沆瀣兮,潄正阳而含朝霞。” 王逸 注引 陵阳子 《明经》言:“春食朝霞,朝霞者,日始欲出赤黄气也;秋食沦阴,沦阴者,日没以后赤黄气也;冬饮沆瀣,沆瀣者,北方夜半气也;夏食正阳,正阳者,南方日中气也;并天地玄黄之气,是为六气也。”

(3).谓好、恶、喜、怒、哀、乐六情。《管子·戒》:“圣人齐滋味而时动静,御正六气之变,禁止声色之淫。” 尹知章 注:“六气,即好、恶、喜、怒、哀、乐。”

(4).中医术语。或指寒、热、燥、湿、风、火六种症候。《素问·至真要大论》:“ 黄帝 问曰:‘五气交合,盈虚更作,余知之矣。六气分治,司天地者,其至如何?’…… 岐伯 曰:‘厥阴司天,其化以风;少阴司天,其化以热;太阴司天,其化以湿;少阳司天,其化以火;阳明司天,其化以燥;太阳司天,其化以寒。’”

(5).中医术语。或指人体内的精、气、津、液、血、脉,以其本为气所化,故名。见《灵枢经·决气》。

无敢

不敢。《书·费誓》:“无敢寇攘,踰垣墙,窃马牛,诱臣妾。”《后汉书·应劭传》:“边将恐怖,畏其反叛,辞谢抚顺,无敢拒违。”《宋史·忠义传一·赵师旦》:“弃物道上,人无敢取。”

旗鼓

旗和鼓。古时军中用以发号施令

故国之旗鼓。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

不敢

(1)

没有胆量,没有勇气做某事

他不敢拒绝妻子的要求

(2)

不要

有事同众人好好商量嘛,可不敢一说话就瞪眼

(3)

谦词,不敢当

贵姓?不敢当,姓盛。——周立波《山乡巨变》

他时

(1).昔日;往时。《史记·秦始皇本纪》:“他时 秦 地不过千里,赖陛下神灵明圣,平定海内。” 唐 杜甫 《九日》诗:“他时一笑后,今日几人存?” 唐 杜甫 《社日两篇》诗之二:“今日 江南 老,他时 渭 北童。”

(2).将来,以后。 宋 徐铉 《送郝郎中为浙西判官》诗:“若许他时作闲伴,殷勤为买钓鱼船。”《太平广记》卷一四○引《广德神异录·僧一行》:“ 唐 开元 十五年, 一行禪师 临寂灭,遗表云:‘他时慎勿以宗子为相,蕃臣为将。’” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷四:“﹝ 辰 、 沅 、 靖 州﹞诸蛮惟犵狑颇强习战鬭,他时或能为边患。”

黄庭

(1).指《黄庭经》。道教的经典著作。 唐 李白 《送贺宾客归越》诗:“ 山阴 道士如相见,应写《黄庭》换白鹅。” 宋 苏轼 《留题仙都观》诗:“飞符御气朝百灵,悟道不復诵《黄庭》。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·白于玉》:“曩所授《黄庭》之要道,仙人之梯航。”

(2).指 晋 王羲之 书写的《黄庭经》法帖。 宋 秦观 《春日》诗之四:“春禽叶底引圆吭,临罢《黄庭》日正长。” 明 谢肇淛 《五杂俎·人部三》:“《曹娥》、《乐毅》,尚有蹊径可寻,至《兰亭》、《黄庭》,几莫知其端倪矣。”

(3).指中央。《黄庭内景经》 务成子 题解:“黄者,中央之色也;庭者,四方之中也。外指事即天中、人中、地中,内指事即脑中、心中、脾中,故曰黄庭。” 清 洪昇 《长生殿·觅魂》:“方向呵,镇黄庭,通紫极,子午坤乾。”亦特指脾。一说为体中的虚拟之所。 宋 沉括 《梦溪笔谈·象数一》:“古人以黄庭为脾。不然也,黄庭有名而无所,冲气之所在也。”