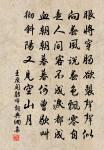

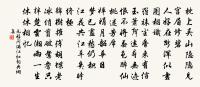

送丘元镇元秀二生还武夷原文

昔年我过大安驿,初闻生名未相识。

杖策迢迢千里来,弟兄两映连城璧。

长兄才气豪且雄,一扫数篇才一息。

季弟文思浩莫当,拈题书楮盈数尺。

少年文彩蔚葳蕤,顾我摧颓真不及。

楩楠梧槚称美材,狭邪平敚俟绳直。

颃颜师席聊复然,摘发瑕疵痛裁抑。

等閒点化易为功,一家言语成组织。

武夷山水多才贤,前哲立言继六籍。

本根深沃枝干蕃,滋溉栽培富学术。

吾徒正学宜勉旃,文字区区固馀力。

诗词问答

问:送丘元镇元秀二生还武夷的作者是谁?答:朱浙

问:送丘元镇元秀二生还武夷写于哪个朝代?答:明代

问:朱浙的名句有哪些?答:朱浙名句大全

注释

1. 押词韵第十七部

参考注释

昔年

前几年;从前

昔年欲登未登者。——《徐霞客游记·游黄山记》

大安

身体康复

相识

(1) 互相认识

素不相识

(2) 指彼此认识的人

杖策

亦作“ 杖筴 ”。1.拄杖。《庄子·让王》:“﹝ 大王亶父 ﹞因杖筴而去,民相连而从之。遂成国於 岐山 之下。” 成玄英 疏:“因拄杖而去。” 唐 杜甫 《别常徵君》诗:“儿扶犹杖策,卧病一秋强。” 明 夏完淳 《秋怀》诗之二:“驾舟凌洪波,杖策穷崇山。” 清 王韬 《淞滨琐话·李延庚》:“生於读书之暇,杖策出游,信足所至。”

(2).执马鞭。谓策马而行。《后汉书·邓禹传》:“及闻 光武 安集 河 北,即杖策北渡,进及於 鄴 。” 唐 魏徵 《述怀》诗:“杖策謁天子,驱马出关门。” 明 李梦阳 《徐子将适湖湘》诗:“英雄杖策集军门, 金华 数子真絶伦。” 清 吴伟业 《又咏古》之四:“弱冠拜司徒,杖策功名收。”

(3).谓追随;顺从。《魏书·张衮传》:“昔 乐毅 杖策於 燕昭 , 公达 委身於 魏武 ,盖命世难可期,千载不易遇。” 清 陈梦雷 《绝交书》:“逆贼分曹授官……顾乃翻然勃然,忘廉耻之防,循贪冒之见,轻身杖策,其心殆不可问。”

迢迢

(1) 形容遥远。也作“迢递”

千里迢迢

(2) 漫长;长久

夜迢迢

恨迢迢

千里

指千里马

先王之千里。——《吕氏春秋·察今》

弟兄

(1) 弟弟和哥哥

亲弟兄

(2) 也用作朋友之间的称呼

连城璧

价值连城之玉。《史记·廉颇蔺相如列传》:“ 赵惠文王 时,得 楚 和氏 璧。 秦昭王 闻之,使人遗 赵王 书,愿以十五城请易璧。”后用以指极珍贵的东西。 晋 张载 《拟四愁诗》之二:“佳人遗我云中翮,何以赠之连城璧。” 金 元好问 《论诗绝句》之十:“ 少陵 自有连城璧,争奈 微之 识珷玞。” 清 阮葵生 《茶馀客话》卷十一:“先生在日,当世已称得片纸如得连城璧,今日岂易多得。”亦作“ 连城玉 ”、“ 连城璞 ”。 北周 庾信 《拟咏怀》之十五:“欲竞连城玉,翻徵缩酒茅。” 元 无名氏 《九世同居》第一折:“你为人要比连城玉,济时须作擎天柱。” 柳亚子 《次韵答左海少年》:“盲心畴识连城璞,长夜空怀照乘珠。”

长兄

(1).兄弟中排行最大者。《鹖冠子·世贤》:“﹝ 魏文王 ﹞曰:‘子昆弟三人,其孰最善为医?’ 扁鹊 曰:‘长兄最善,中兄次之, 扁鹊 最为下。’”古乐府《木兰诗》:“阿爷无大儿, 木兰 无长兄。” 唐 魏徵 《为李密檄荥阳守郇王庆文》:“ 微子 , 紂 之长兄。”

(2).犹兄台。男子相互间的尊称。《儒林外史》第十七回:“ 赵先生 问道:‘此位长兄尊姓?’ 景芷江 道:‘这位是 乐清 匡先生 。’”

才气

才华、才情

这个业务上很有才气的女专家

扫数

全部;尽数

扫数归还欠款

一息

(1).一呼一吸。比喻极短的时间。 汉 王褒 《圣主得贤臣颂》:“追奔电,逐遗风,周流八极,万里一息。” 晋 陆云 《岁暮赋》:“百年迅於分嘘兮,千岁疾於一息。” 宋 陈亮 《勉强行道大有功》:“盖人心之危,道心之微,出此入彼,间不容髮,是不可一息而但已也。”《老残游记》第十回:“一息工夫,只听迴廊上格登格登,有许多脚步儿响,顷刻已经到了面前。” 方光焘 《疟疾》:“过了一息,她面上露着微笑,跑回房来。”

(2).暂停;稍歇。《穀梁传·昭公四年》:“ 庆封 曰:‘子一息,我亦且一言。’” 南朝 梁 沉约 《丽人赋》:“中步檐而一息,顺长廊而迴归。”

(3).一口气息。《醒世恒言·张廷秀逃生救父》:“打起火来看时,却是十五六岁一个小厮,生得眉清目秀,浑身绑缚,微微止有一息。” 清 钱谦益 《都察院右佥都御史何士晋继母吴氏加赠淑人制》:“出遗孤於刀俎之中,再世而一息。” 巴金 《衷心感谢他》:“他的确是带着年轻人的热情坚持在自己的岗位上,工作到最后一息,战斗到最后一息的。”

(4).一个子嗣。《晋书·良吏传·邓攸传》:“吾弟早亡,唯有一息,理不可絶。”《新唐书·张嘉贞传》:“ 张嘉贞 晚一息 宝符 ,独未官。”

(5).犹一丝。 闻一多 《晴朝》诗:“再没有一息声音--和平布满了大自然。”

季弟

最小的弟弟。《左传·文公十一年》:“ 卫 人获其季弟 简如 。” 唐 元稹 《阳城驿》诗:“妹夫死他县,遗骨无人收。公令季弟往,公与仲弟留。”《新唐书·李勣传》:“季弟 感 ,年十五,有奇操。”

文思

(1) 指写作的思路

(2) 指帝王的功业和道德

题书

写信。 唐 杜甫 《与严二郎奉礼别》诗:“诸将归应尽,题书报旅人。”

盈数

指十、百、万等整数。《左传·庄公十六年》:“使以十月入。曰:‘良月也,就盈数焉。’” 杜预 注:“数满於十。” 孔颖达 疏:“《閔元年传》曰:‘万,盈数也。’数至十则小盈,至万则大盈。” 晋 陆机 《百年歌》之十:“百岁时,盈数已登肌肉单。”

少年

古称青年男子,现在指人大约十岁到十五岁这个阶段

少年儿童读物

文彩

(1).艳丽而错杂的色彩。 唐 李肇 《唐国史补》卷下:“ 蜀 人织锦初成,必濯於江水,然后文綵焕发。”

(2).华美的纺织品或衣服。《史记·货殖列传》:“ 齐 带山河,膏壤千里,宜桑麻,人民多文綵布帛鱼盐。”《新唐书·文艺传中·王维》:“兄弟皆篤志奉佛,食不荤,衣不文綵。”参见“ 文采 ”。

见“ 文采 ”。

葳蕤

(1) 草木茂盛,枝叶下垂的样子

上葳蕤而防露兮。——《楚辞·七谏·初放》

羽盖葳蕤。——张衡《东京赋》

葳蕤自生光。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

(2) 委顿;委靡不振

摧颓

(1).摧折,衰败。 汉 焦赣 《易林·蛊之否》:“中復摧頽,常恐衰微。” 唐 元稹 《花栽》诗之一:“买得山花一两栽,离乡别土易摧頽。” 宋 苏轼 《南乡子·席上劝李公择酒》词:“秋色渐摧頽,满院黄英映酒盃。”

(2).困顿,失意。 三国 魏 曹植 《浮萍篇》:“何意今摧頽,旷若商与参。” 宋 范成大 《李粹伯侍御挽词》之一:“磊落功名意,摧頽梦幻身。”《儒林外史》第二五回:“潦倒摧頽,波澜又兴多少。”

(3).毁废。 宋 苏轼 《龟山》诗:“ 元嘉 旧事无人记,故垒摧頽今在不?” 清 方文 《送侯赤社北归》诗:“顾念平生巢,摧頽委荒丘。”

不及

(1)

不如,比不上

不及50几年前

(2)

赶不上,来不及

躲避不及

后悔不及

(3)

够不上

(4)

未被接近

作为对风采的描绘…,这部书是其他任何书都不及的

楩楠

亦作“ 楩枏 ”。亦作“ 楩柟 ”。1.黄楩木与楠木。皆大木。《淮南子·齐俗训》:“伐楩枏豫章而剖棃之,或为棺椁,或为柱梁。” 宋 陈翥 《桐谱·器用》:“古今匠民,为小大之器,度而用之,其可贵者,则必云乌椑、白杨……楩楠、松柏、椅棐之类。” 赵光荣 《里湖纪游》诗:“楩楠挺且直,松柏参成行。”

(2).大材,栋梁之材。 唐 陆龟蒙 《京口与友生话别》诗:“宗溟虽甽澮,成厦必楩柟。” 宋 王安石 《和平甫舟中望九华山》之二:“功名苟不谐,廊庙等閭阎,况乃抡椽杙,其谁辨楩柟。” 明 徐渭 《吴宣府新膺总督》诗:“邸报初翻数叶藤,栋梁今喜楩柟胜。”

梧槚

亦作“ 梧榎 ”。 1.榎,同“ 檟 ”。梧桐与山楸。两者皆良木,故以并称,比喻良材。《孟子·告子上》:“今有场师,舍其梧檟,养其樲棘,则为贱场师焉。” 孙奭 疏:“梧,桐也;檟,山楸也;樲棘,小酸枣也。梧檟可以为琴瑟材,是良木;小酸枣,无用之才也,是贱木也。”《淮南子·修务训》:“木熙者举梧檟,据句枉。” 明 焦竑 《焦氏笔乘·知天说》:“梧檟培矣,而荆棘亦滋也;参蓍产矣,而乌附亦植也。”

(2).喻人才。 宋 曾巩 《送程公辟使江西》诗:“云裘数曲秀兰蕙,凤盖相摩擢梧榎。” 清 葆光子 《物妖志·柳》:“及其南柯梦后,衰草荒榛,寒烟暮雨,同一邱耳,孰分与梧檟之樲棘乎!”

美材

(1).优良的木材。 三国 魏 何晏 《景福殿赋》:“或以嘉名取宠,或以美材见珍。” 明 吴承恩 《赠邑侯念吾高公擢南曹》诗序:“美材取於既成,硕果食於方熟。”

(2).不凡的资质。《韩非子·奸劫弑臣》:“人主无法术以御其臣,虽长年而美材,大臣犹将得势擅事主断,而各为其私急。”《韩诗外传》卷六:“美材也而不闻君子之道、隐小物以害大物者,灾必及身矣。”

狭邪

指小街曲巷,娼妓居住的地方

狭邪小说

绳直

犹准绳。谓其笔直。《易·说卦》:“巽为木、为风、为长女、为绳直。” 晋 潘岳 《藉田赋》:“遐阡绳直,邇陌如矢。” 宋 陈师道 《和黄充实春尽游南山》:“回溪转鉤曲,门径入绳直。”

摘发

调拨。《续资治通鉴·宋高宗绍兴三十二年》:“又令统制官 姚公辅 、 赵銓 守 原州 ,听候中军统制 吴挺 节制,不得自为摘发。”

(1).揭示、阐明。 晋 袁宏 《后汉纪·明帝纪上》:“诵《易经》,习《诗》、《论语》、《春秋》,略记大义,听言观论,摘发其要。” 鲁迅 《坟·文化偏至论》:“聪明英特之士,虽摘发新理,怀抱新见,而束於教令,胥缄口结舌而不敢言。”

(2).揭发。《北齐书·冯翊王润传》:“及长,广慎方雅,习於吏职,至摘发隐伪,姦吏无所匿其情。” 宋 曾巩 《开封府狱空转官制》:“摘发姦欺,动而必中;弹治豪右,勇於敢为。” 明 沉榜 《宛署杂记·人物》:“ 严 俗健讼,公摘发如神,民莫敢欺,讼因以简。” 鲁迅 《南腔北调集·<一个人的受难>序》:“在 瑞士 时,常投画稿于日报上,摘发社会的隐病。”

瑕疵

(1) 本指玉的疵病,喻微小的缺点,后泛指一切缺点

指前人之瑕疵。——唐· 韩愈《进学解》

(2) 指摘毛病

裁抑

(1).制止;遏止。《后汉书·党锢传序》:“是以圣人导人理性,裁抑宕佚,慎其所与,节其所偏。”《东周列国志》第五回:“主公若欲传位於 吁 ,便当立为世子。如其不然,当稍裁抑之,庶无骄奢淫佚之祸。” 周素园 《贵州民党痛史》第二篇第四章:“在教职员固归咎于学生不良,欲裁抑之,而不知教职员之自身,已早以其不良之习气影响学生而潜化之矣。”

(2).制裁。 明 沉德符 《野获编·科场三·举人勒停会试》:“今年署礼部事,侍郎 李廷机 上疏,谓举人在籍恣肆,作奸犯科,无法惩创,请将最不肖者,勒停会试,以示裁抑。上允之。”

(3).削减,抑损。 宋 苏辙 《乞裁损待高丽事件札子》:“臣欲乞凡馆待送遗并量加裁抑。” 郭沫若 《中国史稿》第三编第四章第二节:“ 武帝 为了提高皇帝的威权,有意裁抑丞相的职权。”

点化

道教传说中说神仙能使用法术使物变化。后借指僧道用言语启发人,使其悟道泛指启发开导

一家言

犹言一家之言。 三国 魏 曹丕 《典论论文》:“ 融 等已逝,唯 干 著论,成一家言。” 唐 刘禹锡 《唐故衡州刺史吕君集纪》:“后十年,其子 安衡 泣捧遗草来謁,咨余紬之,成一家言,凡二百篇。” 明 方孝孺 《赠郭士渊序》:“他若 董仲舒 、 贾谊 、 司马迁 、 扬雄 皆用之成一家言。” 梁启超 《论中国学术思想变迁之大势》第四章第三节:“ 墨子 生於 宋 ; 宋 ,南北要衝也,故其学於南北各有所採而自成一家言。”

组织

(1) 按照一定的目的、任务和形式加以编制;安排事物使有系统或构成整体

组织一个集会并建立一个教堂

(2) 按一定宗旨和系统建立起来的集体

党团组织

(3) 通常由一类或几类特殊的细胞与其胞间质(胞间质是结构物质之一)一起组成的聚集体,动植物体即由这些聚集体构造而成

结缔组织

(4) 纺织品经纬纱线的结构

斜纹组织

(5) 纺织

树桑麻,习组织

山水

(1) 山上流下来的水

(2) 山和水,指山明水秀的自然风景

山水相连

(3) 指山水画

泼墨山水

吴道玄…因写 蜀道山水,始创山水之体,自为一家。—— 唐· 张彦远《历代名画记》

多才

具有多种多样技术、学问

多才多艺的艺术家

前哲

亦作“ 前喆 ”。前代的贤哲。《左传·成公八年》:“夫岂无辟王,赖前哲以免力。” 南朝 宋 谢灵运 《山居赋》:“仰前哲之遗训,俯性情之所便。” 唐 李德裕 《追和太师颜公同清远道士游虎丘寺》诗:“逸人缀清藻,前哲留篇翰。” 清 钱谦益 《刑科给事中薛大中授征仕郎》:“在昔 三原 ,粤有前喆,奏牘流播,炳若丹青。”

立言

树立精要可传的言论;亦指著书立说

六籍

(1).即六经。《文选·班固<东都赋>》:“盖六籍所不能谈,前圣靡得言焉。” 李善 注:“六籍,六经也。” 晋 陶潜 《饮酒》诗之二十:“如何絶世下,六籍无一亲。” 明 张煌言 《陈文生未焚草序》:“ 祖龙 一炬,六籍烟飞,然博士掌故,犹未焚也。” 清 龚自珍 《送夏进士序》:“大哉斯言!是其炳六籍,训万祀矣。”

(2).佛教著作《大般若经》、《金刚经》、《维摩诘经》、《楞伽经》、《圆觉经》、《楞严经》,号称禅家六籍。

本根

(1).草木的根干。《左传·隐公六年》:“见恶如农夫之务去草焉:芟夷藴崇之,絶其本根,勿使能殖。” 宋 李纲 《论用兵》:“以多胜敌者,必将以殄灭为期,而不再举,其机在多。譬犹拔大木之本根,非众其力则不可。” 清 邵曾训 《蚕妇吟》:“种桑亦爱枝叶多,空抱本根奈尔何。”

(2).根本。指事物的最重要部分。《庄子·知北游》:“惛然若亡而存,油然不形而神,万物畜而不知,此之谓本根。” 成玄英 疏:“亭毒羣生,畜养万物,而玄功潜被,日用不知,此之真力,是至道一根本也。” 宋 司马光 《赠邵兴宗》诗:“君子固无愧,立身明本根。” 明 李东阳 《祁阳县学重修记》:“其弊也,则修节目而弃本根。”

(3).根基,基础。《晋书·刘颂传》:“借令愚劣之嗣,蒙先哲之遗绪,得中贤之佐,而树国本根不深,无干辅之固,则所谓任臣者化而为重臣矣。” 鲁迅 《坟·文化偏至论》:“久食其赐,信乃弥坚,渐而奉为圭臬,视若一切存在之本根。”

(4).指基地。 宋 陆游 《山南行》:“会看金鼓从天下,却用 关中 作本根。”《宣和遗事》后集:“神京者, 太祖 、 太宗 一统之本根。”

(5).本原,初始。《北齐书·杜弼传》:“窃惟《道》《德》二经,阐明幽极,旨冥动寂……实众流之江海,乃羣艺之本根。” 唐 韩愈 《论淮西事宜状》:“原其本根,皆是国家百姓,进退皆死,诚可閔伤。” 宋 陈亮 《普明寺长生谷记》:“及至后世,於民之中又有为释老之徒者,坏形恶服,不耕不蚕,以自枯槁于山林,而求识其所谓心性之本根者。”

(6).指最初的。 汉 王充 《论衡·正说》:“説《论语》者,但知以剥解之问,以纤维之难,不知存问本根篇数章目。”

(7).根由,根源。《汉书·张耳陈馀传》:“具道本根所以,王不知状。” 宋 范仲淹 《润州谢上表》:“议治乱之本根,求治乱之故事。” 章炳麟 《四惑论》:“法律本浮栖之物,无可索其本根,类如是矣。”

(8).喻指帝室。《汉书·诸侯王表序》:“内亡骨肉本根之辅,外亡尺土藩翼之卫。” 明 沉德符 《野获编·宗藩·二邵王建白》:“天下将谓主上薄于本根,非亲亲盛节。”

(9).喻指家乡,故土。 明 刘基 《题解于伯机杜工部诗后》诗:“我今亦飘泊,不得归本根。”

枝干

(1).树枝和树干。 唐 白居易 《庐山桂》诗:“枝干日长大,根荄日牢坚。” 杨朔 《西江月--井冈山写怀之二》:“那檞树依旧无恙地挺立在山顶上,枝干显得有点苍老,生机却是旺盛得很。”

(2).喻大宗与旁支。《新唐书·吴兢传》:“皇家枝干,夷芟略尽。”参见“ 枝干相持 ”。

(3).谓枝附于干。喻关系密切。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·诠赋》:“诗序则同义,传説则异体,总其归涂,实相枝干。”

(4).支干。天干地支。 宋 王应麟 《小学绀珠·律历·十干》:“甲乙谓之干,子丑谓之枝。枝干相配,以成六旬。”参见“ 枝 ”。

栽培

(1) 种植并培育

栽培果木

(2) 培养、造就

栽培英才

(3) 旧时官场中比喻赏识、提拔

学术

有系统的专门学问

吾徒

(1).我的门徒。《论语·先进》:“非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也。”

(2).犹我辈。 汉 班固 《答宾戏》:“ 孔 终篇於西狩,声盈塞於天渊,真吾徒之师表也。” 五代 伍乔 《龙潭张道者》诗:“他年功就期飞去,应笑吾徒多苦吟。” 明 高启 《送虚白上人序》:“ 虚白 之贤,不唯过吾徒,又能过其徒矣。”

正学

谓合乎正道的学说。 西汉 武帝 时,排斥百家,独尊儒术,始以儒学为正学。《史记·儒林列传》:“ 公孙子 ,务正学以言,无曲学以阿世!” 宋 李之彦 《东谷所见·异端》:“士君子莫不知崇尚正学,排斥异端。” 明 宋濂 《凝道记下》:“ 秦 汉 以来,正学失传。” 宋 初 孙复 、 胡瑗 、 石介 以尊 孔子 ,崇《大学》《中庸》,排佛、道为正学。 清 黄宗羲 《宋元学案·泰山学案》:“ 宋 兴八十年, 安定 胡先生 、 泰山 孙先生 、 徂徠 石先生 ,始以师道明正学,继而 濂 洛 兴矣。”

勉旃

努力。多于劝勉时用之。旃,语助,之焉的合音字。《汉书·杨恽传》:“方当盛 汉 之隆,愿勉旃,毋多谈。” 唐 杜甫 《秋日夔府咏怀奉寄郑监李宾客一百韵》:“困学违从众,明公各勉旃。” 宋 欧阳修 《送谢中舍》诗之二:“人生白首吾今尔,仕路青云子勉旃。” 李大钊 《在<国民杂志>周年纪念会上的演说》:“诸君本此进行,将来对于世界造福不浅,勉旃。”

文字

(1) 记录语言的符号,如汉字、拉丁字母。秦始皇统一中国后,在“琅琊山刻石”中才第一次把文字叫做字

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。——《说文解字叙》

(2) 文章;作文

文字通顺

(3) 语言的书面形式,如汉文、俄文

(4) 文书;公文

行文字

(5) 密信

得此文字

区区

(1) 小;少。形容微不足道

区区之薛。——《战国策·齐策四》

区区之地。——汉· 贾谊《新书·过秦论上》

何乃太区区。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

区区百人。——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

区区之数

区区五毛钱

区区小事,何足挂齿

(2) 犹方寸。形容人的心

区区之心

(3) 旧时谦辞,我

区区向往之至。——宋· 王安石《答司马谏议书》

(4) (语气不庄重)

此人非他,就是区区

(5) 诚挚

感君区区怀。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

标签:武夷山