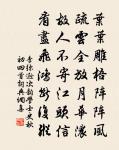

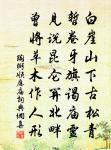

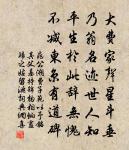

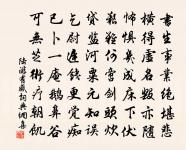

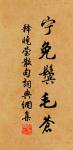

寄闻人茂德·其一原文

诗人比兴隐而彰,三百馀篇妙义藏。

已识鸱鸮为巧妇,仍知杕杜是甘棠。

书生未省离城阙,物理何从见否臧。

闭户先生学不厌,更同许郭辨毫芒。

诗词问答

问:寄闻人茂德·其一的作者是谁?答:李正民

问:寄闻人茂德·其一写于哪个朝代?答:宋代

问:寄闻人茂德·其一是什么体裁?答:七律

问:李正民的名句有哪些?答:李正民名句大全

注释

1. 七言律诗 押阳韵

参考注释

诗人

作诗的名人

生来就是一个诗人,不是造就出来的

比兴

(1).《诗》六义中“比”和“兴”的并称。比,以彼物比此物;兴,先言他物,以引起所咏之辞。“比兴”为 中国 古典诗歌创作传统的两种表现手法。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·比兴》:“故比者,附也;兴者,起也。附理者,切类以指事;起情者,依微以拟议。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·辨骚》:“虬龙以喻君子,云蜺以譬谗邪,比兴之义也。” 唐 刘知几 《史通·叙事》:“昔文章既作,比兴由生。鸟兽以媲贤愚,草木以方男女。诗人骚客,言之备矣。” 唐 刘知几 《杂说上》:“然自古设比兴,而以草木方人者,皆取其善恶、薰蕕、荣枯、贞脆而已。”参阅《诗大序》、 宋 朱熹 《诗集传》。

(2).指创作诗歌。 宋 王安石 《甘露歌》词:“尽日含毫难比兴,都无色可并。” 清 顾炎武 《与人书》:“起八代之衰,而树千秋之业,非明公其谁与归!当不仅流连比兴,传播艺林,为斯文之盛事矣。”

三百

《论语·为政》:“子曰:‘诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。’” 刑昺 疏:“按今《毛诗序》凡三百一十一篇,内六篇亡,今其存者有三百五篇,今但言三百篇,故曰篇之大数。”后以“三百”指代《诗经》。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·明诗》:“三百之蔽,义归无邪。” 清 姚鼐 《<敦拙堂诗集>序》:“文士得三百之义者,莫如 杜子美 。”参见“ 三百篇 ”。

妙义

微妙的义理。 南朝 梁简文帝 《请幸同泰寺开讲》:“被微言於王舍,集妙义於寳坊。” 南朝 陈 徐陵 《丹阳上庸路碑》:“后王降德,於众兆民,高文象纬,妙义几神。” 清 吴伟业 《赠苍雪》诗:“稽首香花巖,妙义足今古。”

鸱鸮

一类包括猫头鹰在内的益鸟,以有害昆虫、老鼠等为食

巧妇

(1).聪明能干的妇女。《乐府诗集·横吹曲辞五·捉搦歌一》:“粟穀难舂付石臼,弊衣难护付巧妇。” 唐 白居易 《见小侄龟儿咏灯诗》:“巧妇才人常薄命,莫教男女苦多能。”

(2).指偷巧的妇人。 明 刘基 《拟连珠》诗之九:“是故飘风不可以调宫商,巧妇不可以为家室。”

(3).鹪鹩。 唐 白居易 《履道池上作》诗:“树暗小巢藏巧妇,渠荒新叶长慈姑。” 宋 梅尧臣 《江南杂感》诗:“树头巧妇栖,树下秋虫织。”

甘棠

(1).木名。即棠梨。《诗·召南·甘棠》:“蔽芾甘棠,勿翦勿伐, 召伯 所茇。” 陆玑 疏:“甘棠,今棠梨,一名杜梨。” 宋 张孝祥 《青玉案·饯别刘恭父》词:“甘棠庭院,芰荷香渚,尽是相思处。”

(2).《史记·燕召公世家》:“ 周武王 之灭 紂 ,封 召公 於北 燕 …… 召公 巡行乡邑,有棠树,决狱政事其下,自侯伯至庶人各得其所,无失职者。 召公 卒,而民人思 召公 之政,怀棠树不敢伐,哥咏之,作《甘棠》之诗。”后遂以“甘棠”称颂循吏的美政和遗爱。 汉 王褒 《四子讲德论》:“非有圣智之君,恶有甘棠之臣?”《隶释·汉赵相雍劝阙碑》:“至 赵国 府君,在官五载,莅政清平,有甘棠之化。” 元 武汉臣 《玉壶春》楔子:“三年为吏在 钱塘 ,近奉徵书入 建章 。自省循良无实政,终慙父老説甘棠。” 明 王玉峰 《焚香记·赴任》:“乘遭遇,甘棠定拟政声驰。”

书生

(1) 读书人

白面书生

(2) 指抄写的人

未省

未曾,没有。 唐 白居易 《寻春题诸家园林》诗:“平生身得所,未省似而今。”《敦煌变文集·维摩诘经讲经文》:“剜眼截头之苦行,未省施为;捨身捨命之殊因,何曾暂作?” 蒋礼鸿 通释、“﹝未省,﹞未曾,没有。” 宋 柳永 《鹤冲天》词:“好天好景,未省展眉则箇。” 宋 苏轼 《再游径山》诗:“平生未省出艰险,两足惯曾行犖确。”

离城

(1).犹言离宫别馆。 汉 袁康 《越绝书·外传记吴地传》:“ 古城 者, 吴王 闔庐 所置美人离城也。去县七十里。” 汉 袁康 《越绝书·外传记吴地传》:“ 巫欐城 者, 闔庐 所置诸侯远客离城也,去县十五里。”

(2).古地名。《左传·襄公二十五年》:“ 舒鳩 人卒叛 楚 ,令尹 子木 伐之,及 离城 , 吴 人救之。” 杨伯峻 注:“ 杜 《注》,‘ 离城 、 舒鳩城 ’,则当在今 舒城县 之西,为 楚 军至 舒鳩 所经之邑。 洪亮吉 《詁》谓即 钟离 ,不知 钟离 在今 安徽 凤阳县 东北二十里,远在 舒鳩城 东北, 楚 伐 舒鳩 ,断不至行军至此。”

物理

(1) 事物的内在规律或道理

人情物理

(2) 物理学

何从

(1).犹怎么办。多用于对问题的抉择。《史记·大宛列传》:“﹝ 宛 贵人﹞约曰:‘ 汉 毋攻我。我尽出善马,恣所取,而给 汉 军食。即不听,我尽杀善马,而 康居 之救且至…… 汉 军熟计之,何从?’”

(2).从何处,从哪儿。 三国 魏 嵇康 《与山巨源绝交书》:“然经怪此意,尚未熟悉於足下,何从便得之也?” 金 王若虚 《论语辨惑四》:“不知仕之所以见理明白,灼知千古治乱者,何从而得之?” 鲁迅 《书信集·致曹聚仁》:“ 中国 文字如此之难,工农何从看起?”

(3).犹何尝,何曾。《白雪遗音·马头调·又是想来》:“一片的假意,哄奴到如今,何从有真心。”《红楼梦》第一百回:“我这个丫头,在家忒瞧不起我,我何从还是个娘?”

否臧

(1).成败;善恶;优劣。否,恶;臧,善。《易·师》:“师出以律,否臧,凶。” 孔颖达 疏:“否谓破败,臧谓有功。”《魏书·元子思传》:“不付名至,否臧何验?” 唐 白居易 《议兵策》:“议之者颇辨否臧,用之者多迷本末。” 宋 范仲淹 《用天下心为心赋》:“於是审民之好恶,察政之否臧。”《续资治通鉴·宋真宗景德三年》:“其两省諫官,并準 有唐 故事……限以迁官之年月,责以供职之否臧。”

(2).品评,褒贬。《旧唐书·郑朗传》:“适来所记,无可否臧,见亦何爽?” 唐 刘商 《哭韩淮端公兼上崔中丞》诗:“千载有疑议,一言能否臧。” 宋 叶适 《题<陈寿老文集>后》:“审其所从,不求强同;贵其所与,毋为易得。趋捨一心之信,否臧百世之公,则何止於 建安 、 元祐 之文也。”

闭户

指人不预外事,刻苦读书。《文选·任昉<天监三年策秀才文>》:“闭户自精,开卷独得。” 李善 注引《楚国先贤传》:“ 孙敬 入学,闭户牖,精力过人,太学谓曰‘闭户生’。” 南朝 梁 王僧孺 《太常敬子任府君传》:“下帷闭户,投斧悬梁。” 清 张穆 《与陈颂南书》:“窃见先生年来日以招呼名士为事,苟有闻於世,必宛转引为同类,从无闭户自精、读书味道之时。”

先生

(1)

(2) 一般在一个男子姓氏后所用的一个习惯性的表示礼貌的称呼

对杜先生讲话

(3) 称别人的丈夫或对人称自己的丈夫

(4) 旧时称管帐的人

在商号当先生

(5) 旧时称以说书、相面、算卦、看风水等为职业的人

算命先生

(6) 对长者的尊称

和硕豫亲王以先生呼之。——清· 全祖望《梅花岭记》

(7) 老师

从先生授经。——清· 袁枚《祭妹文》

(8) 医生

不厌

(1).不嫌;不加以排斥。《论语·乡党》:“食不厌精,膾不厌细。”《韩非子·难一》:“战阵之间,不厌诈伪。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲》:“凡此皆有伦有脊之言,虽巧而不厌其巧。”

(2).不合。《文选·班彪<王命论>》:“取舍不厌斯位,符瑞不同斯度,而苟昧权利,越次妄据,外不量力,内不知命,则必丧保家之主。” 李善 注引 韦昭 曰:“厌,合也。”

(3).不满足;不饱。厌,通“ 饜 ”。《楚辞·离骚》:“众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。”《史记·伯夷列传》:“然 回 也屡空,糟穅不厌,而卒蚤夭。”《汉书·王莽传中》:“富者犬马餘菽粟,骄而为邪;贫者不厌糟糠,穷而为姦。” 明 方孝孺 《赠金溪吴仲实序》:“必学於诗、书、礼、乐、六艺之文至於终身而不厌。”

(4).不服。《汉书·景帝纪》:“诸疑狱,若虽文致於法而於人心不厌者,輒讞之。” 颜师古 注:“厌,服也。”

不魇,不做恶梦。厌,通“ 魘 ”。

许郭

东汉 许劭 、 郭太 的并称。《后汉书·许劭传》:“ 许劭 字 子将 , 汝南 平舆 人也。少峻名节,好人伦,多所赏识。若 樊子昭 、 和阳士 者,并显名於世。故天下言拔士者,咸称 许 郭 。”《文选·刘孝标〈广绝交论〉》:“遒文丽藻,方驾 曹 王 ;英跱俊迈,联衡 许 郭 。” 张铣 注:“谓与 许劭 、 郭林宗 齐衡也。” 唐 陆龟蒙 《顾道士亡弟子奉束帛乞铭于袭美因赋戏赠》诗:“亦谓神仙同 许 郭 ,不妨才力似 班 扬 。”后亦用以泛指喜于奖掖后进的人。 唐 方干 《将谒商州吕郎中道出楚州留献章中丞》诗:“才小知难荐,终劳 许 郭 心。”

毫芒

(1).毫毛的细尖。《韩非子·喻老》:“ 宋 人有为其君以象为楮叶者,三年而成,丰杀茎柯,毫芒繁泽,乱之楮叶之中而不可别也。” 晋 葛洪 《抱朴子·释滞》:“ 离朱 覿毫芒於百步。” 唐 裴铏 《传奇·裴航》:“有玉兔持杵臼,而雪光辉室,可鉴毫芒。” 宋 司马光 《清逸处士魏君墓志铭》:“天长不息兮,地大无疆;人寓其中兮,细於毫芒。”

(2).比喻极细微。 汉 班固 《答宾戏》:“独攄意乎宇宙之外,鋭思於毫芒之内。”《后汉书·方术传下·郭玉》:“医之为言意也。腠理至微,随气用巧,针石之间,毫芒即乖。” 宋 苏轼 《孙武论下》:“举百倍之势,而立毫芒之功。” 朱自清 《“海阔天空”与“古今中外”》:“这才可以剖析毫芒地渐渐渐渐地认出‘自己’的真面目呀。”