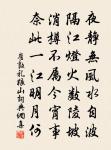

和老人观牧图原文

作官畏人嘲,胡孙骑牧牛。却离大江水,还家整归舟。

还家此计不可移,此乐勿令儿辈知。

行歌带索拾遗穗,耳静不复闻征鼙。

功名亦妄尔,吾生去此将安之。

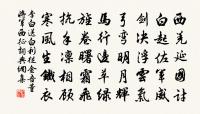

趁此青草长,自牧牛与羊。

不减九十头,何翅三百强。

沙平水浅南山下,千角万蹄如此画。

牛腰吹笛遡秋风,不问人间矍铄翁。

诗词问答

问:和老人观牧图的作者是谁?答:崔鶠

问:和老人观牧图写于哪个朝代?答:宋代

问:崔鶠的名句有哪些?答:崔鶠名句大全

参考注释

胡孙

猴的别名。 唐 慧琳 《一切经音义》卷一百:“猴玃:猴者猿猴,俗曰胡孙。” 宋 苏轼 《东坡志林·高丽》:“胡孙作人状,折旋俯仰中度,细观之,其相侮慢也甚矣。人言‘弄胡孙’,不知为胡孙所弄。” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷十:“ 王黼 作相,其子 閎孚 作待制,造朝财十四岁,都人目为胡孙待制。”

江水

即 长江 。《淮南子·墬形训》:“何谓六水?曰 河水 、 赤水 、 辽水 、 黑水 、 江水 、 淮水 。” 高诱 注:“ 江水 出 岷山 。” 北魏 郦道元 《水经注·江水一》:“ 岷山 ,即 瀆山 也,水曰 瀆水 矣。又谓之 汶 。 阜山 在徼外, 江水 所导也。” 唐 韩愈 《除官赴阙至江州寄鄂岳李大夫》诗:“ 盆城 去 鄂渚 ,风便一日耳。不枉故人书,无因帆 江水 。”

还家

(1).回家。《后汉书·臧洪传》:“ 中平 末,弃官还家,太守 张超 请为功曹。” 唐 韩愈 《送进士刘师服东归》诗:“还家虽闕短,指日亲晨飱。”《二刻拍案惊奇》卷十一:“﹝ 满生 ﹞行至 汴梁 中牟 地方,有个族人在那里做主簿,打点去与他寻些盘费还家。”

(2).归还农家。 陈残云 《南大门风光·河畔飘起红旗》:“土改的锣鼓声,和贫苦农民‘土改还家’的欢笑声,震荡了 深圳 南岸劳苦者的心声,有些人回到家乡,分到了土地,安居乐业搞生产。” 周立波 《暴风骤雨》第二部六:“咱们挖地主财宝是要咱们的血汗帐,是财宝还家。”

(3).指把农作物收获回来。 刘澍德 《拔旗》:“附带还有一条:注意不要抛撒,保证颗粒还家。”

归舟

返航归回的船只

叹年来踪迹,何事苦淹留。想佳人妆楼顒望,误几回天际识归舟。(顒望:招头凝望。)——宋· 柳永《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》

不可

(1)

不可能;不可以

兼与药相粘,不可取。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》

学不可以已。——《荀子·劝学》

(2)

决不能,必须不

而势力众寡不可论。——《资治通鉴》

不可一概而论

(3)

与“非”搭配,表示必须或一定

今天这个会很重要,我非去不可

儿辈

孩子们;后辈

行歌

歌,吟,抽咽的哭。行,走动着。行歌意为一边走着一边抽抽咽咽地哭。是孩子的哭状

儿闻之亡去入山林行歌。——晋· 干宝《搜神记》

带索

以绳索为衣带。形容贫寒清苦。《列子·天瑞》:“ 孔子 游於 太山 ,见 荣啟期 行乎 郕 之野,鹿裘带索,鼓琴而歌。” 晋 陶潜 《饮酒》诗之二:“九十行带索,飢寒况当年。” 唐 白居易 《北窗三友》诗:“或乏担石储,或穿带索衣。” 清 黄宗羲 《子刘子行状》:“试将茹荼带索,以毕餘生。”

遗穗

亦作“ 遗穟 ”。1.指收获农作物后遗落在田的谷穗。《列子·天瑞》:“ 林类 年且百岁,底春被裘,拾遗穗於故畦,并歌并进。” 张湛 注:“收刈后田中弃穀捃之也。” 唐 白居易 《观刈麦》诗:“右手秉遗穗,左臂悬弊筐。” 宋 郑侠 《醉翁行赠黎师醇》:“愚闻天道高远不容人测度,无奈人能乐其乐,故有鼓琴重围,行歌遗穟,浩然充塞,不以世俗琐屑累寥廓。” 金 元好问 《十月四日往关南》诗之二:“野旷无遗穗,林疎有堕樵。” 郭沫若 《中国古代社会研究》第二篇第一章第二节:“收获时有遗穗可拾,平时呢?自然只好吃草根或者讨口了。”

(2).犹馀粮。 清 汤右曾 《穀贱行》:“问之市人笑卢胡,家有遗穗无逋租。”

征鼙

出征的鼓声。亦比喻战事。 前蜀 毛文锡 《甘州遍》词之二:“边声四起,愁闻戍角与征鼙。” 明 俞汝言 《进艇》诗:“作客乘春行处好,故乡曾否息征鼙。”

功名

功绩和名位;封建时代指科举称号或官职名位

丈夫处世兮立功名,立功名兮慰平生。——《三国演义》

但是,他们(指东林党人)比起那一班读死书的和追求功名利禄的人,总算进步多了。——《事事关心》

吾生

(1).谓己之生命。《庄子·养生主》:“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已。” 晋 陶潜 《归去来兮辞》:“善万物之得时,感吾生之行休。” 清 陈维崧 《唐多令·重九后食蟹半醉作》词:“半醉睨吴钩,吾生行且休。”

(2).对同辈或卑幼者的敬爱之称。 晋 陆机 《赠潘岳》诗:“僉曰吾生,明德惟允。” 南朝 宋 谢瞻 《答灵运》诗:“牵率詶嘉藻,长揖愧吾生。”

青草

为食草动物提供食物的绿色草本植物群,常多由具窄叶的禾本科,莎草科和灯心草科等单子叶植物组成,往往与双子叶的草本植物相混生

自牧

自我修养。《易·谦》:“谦谦君子,卑以自牧。” 孔颖达 疏:“恒以谦卑自养其德也。”《后汉书·刘虞公孙瓒传论》:“ 刘虞 守道慕名,以忠厚自牧。” 唐 独孤及 《吴季子札论》:“全身不顾其业,专让不夺其志,所去者忠,所存者节,善自牧矣。” 明 方孝孺 《春风和气堂记》:“学益明,道益高,自牧愈下,将见为国之春,赞雍熙之治於斯世也有日矣。”

不减

不次于,不少于

其英雄本色不减当年

十头

口语,指每月的十一日到十九日。意为十日出头。 宋 欧阳修 《与大寺丞书》之十:“二哥十头出京,三五日到家。” 清 翟灝 《通俗编·数目》:“‘十头二十头’……按:自十一至十九日,俗皆谓之十头。二十一至二十九日,皆谓之二十头。 北宋 时有斯言矣。”

何翅

见“ 何啻 ”。

三百

《论语·为政》:“子曰:‘诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。’” 刑昺 疏:“按今《毛诗序》凡三百一十一篇,内六篇亡,今其存者有三百五篇,今但言三百篇,故曰篇之大数。”后以“三百”指代《诗经》。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·明诗》:“三百之蔽,义归无邪。” 清 姚鼐 《<敦拙堂诗集>序》:“文士得三百之义者,莫如 杜子美 。”参见“ 三百篇 ”。

平水

(1).平治水利。《后汉书·百官志五》:“郡县有水池及鱼利多者置水官,主平水,收鱼税。” 宋 曾巩 《工部尚书制》:“今中臺起曹,实践其任,矧屯田、虞衡、平水之职,莫不隶焉。”

(2).指银子的标准成色。《镜花缘》第十一回:“老兄且慢,银子的平水都错了。”

(3).集市名。 在浙江 绍兴 东南,傍 平水溪 。 唐 时已成市,见 唐 元稹 《〈白氏长庆集〉序》。附近盛产茶,名为“平水茶”。

(4).旧 平阳府 城(今 山西 临汾 )的别称,以城西南有 平水 支流得名。 金 元 时称 平阳 所刻书籍为“平水板”。

南山

指终南山,在陕西省西安市南

如此

(1) 这样,那样;像指出的或提出的方式或方法这样或那样

如此则荆吴之势强——《资治通鉴》

理当如此

(2) 达到这个程度或达到这个范围

劳苦而功高如此。——《史记·项羽本纪》

(3) 这样的

两座城市发展的状况是如此相同

牛腰

牛的腰部。喻诗文数量之大。 唐 李白 《醉后赠王历阳》诗:“书秃千兔笔,诗裁两牛腰。” 王琦 注:“言其卷大如牛腰也。” 宋 周孚 《赠萧光祖》诗:“之子固絶俗,少年甘寂寥。田园一蚊睫,书卷百牛腰。” 元 张可久 《水仙子·和逍遥韵》曲:“新诗装卷束牛腰,大字钞书损兔毫。” 清 赵翼 《题程前川三百首梅花诗本》诗:“由来诗人争大名,必创奇观世无偶。叩门示我牛腰卷,万丈瑶光溢户牖。”

吹笛

晋 向秀 《思旧赋》序:“余与 嵇康 、 吕安 居止接近。其人并有不羈之才,然 嵇 志远而疎, 吕 心旷而放,其后各以事见法……余逝将西迈,经其旧庐,于时日薄 虞渊 ,寒冰凄然,邻人有吹笛者,发声寥亮,追思曩昔游宴之好,感音而叹,故作赋云。”后因以“吹笛”为伤逝怀旧之典。 北周 庾信 《寄徐陵》诗:“莫待 山阳 路,空闻吹笛悲。” 清 钱谦益 《病榻消寒杂咏》之二二:“病树枝颠天一握,为君吹笛上高楼。”

秋风

秋天的风

不问

(1).不慰问。《周礼·秋官·大行人》:“出入三积,不问壹劳。”

(2).不过问;不询问。《史记·陈丞相世家》:“ 汉王 以为然,乃出黄金四万斤,与 陈平 ,恣所为,不问其出入。” 唐 李商隐 《贾生》诗:“可怜夜半虚前夕,不问苍生问鬼神。” 宋 曾巩 《兜率院记》:“至于浮屠人虽费如此,皆置不问,反倾府空藏而弃与之。” 夏衍 《不愁没有工作》:“但是 上海 就是这样的可以放置不问了吗?”

(3).不管;无论。 北魏 贾思勰 《齐民要术·耕田》:“凡耕:高下田,不问春秋,必须燥溼得所为佳。”《敦煌变文集·燕子赋变文》:“雀儿出来,不问好恶,拔拳即搓。” 元 关汉卿 《救风尘》第三折:“不问官妓私科子,只等有好的来你客店里,你便来叫我。”

(4).不依法处分;不追究刑事责任。 唐 韩愈 《论淮西事宜状》:“朕即赦 元济 不问,迴军讨之。” 明 沉德符 《野获编·兵部·武弁杀邑令父子》:“乃父子俱死箠楚,寧非衣冠奇祸,何以置 兴 不问? 兴 寻病,得伏枕死。” 毛 * 《为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争》:“在这个问题上,必须实行镇压与宽大相结合的政策,即首恶必办,胁从者不问,立功者受奖的政策,不可偏废。”

人间

指整个人类社会;世间

要留清白在人间。——明· 于谦《石灰吟》诗

人间四月芳菲尽。——宋· 沈括《梦溪笔谈》

矍铄翁

(1).《后汉书·马援传》:“ 援 据鞍顾眄,以示可用。帝笑曰:‘矍鑠哉,是翁也!’”矍铄,形容老人精神健旺。时 援 年已逾六十。后以“矍鑠翁”为 马援 的代称。 唐 许浑 《登蒜山观发军》诗:“定繫猖狂虏,何烦 矍鑠翁 !”

(2).借指六十岁以上而精神健旺的老人。 宋 黄庭坚 《子范徼巡诸乡捕逐群盗几尽辄作长句劳苦行李》诗:“乃兄本是文章伯,此老真成矍鑠翁。” 清 梁章鉅 《归田琐记·迭韵诗》:“盛时进退原容易,林下新添矍鑠翁。”