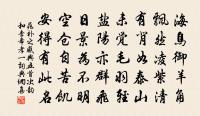

名句出处

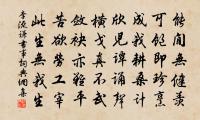

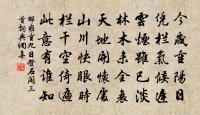

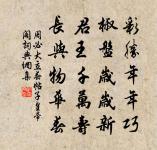

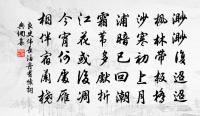

出自宋代黄履的《次韵和正仲游华严此君亭》

全文:

邂逅相遇三诗翁,适我愿兮江之东。

每乘高兴即同赋,矧值修竹华严宫。

迫穷收弃势相远,交我以淡情何重。

古来金石论贤达,应求本自声气同。

清晨登此亭,亭前罗层峰。

浮云开白日,金影升珠栊。

高标不逐四时变,翠色可夺千葩红。

一日无此君,子猷啸咏已不浓。

清风飒然至,渊明喜动羲人容。

化龙况是葛陂杖,待凤幸列朝阳桐。

伶伦裁嶰谷,律吕因雌雄。

太和尚可致天地,烦想岂特疏心胸。

下逮汉蔡邕,取椽制笛柯亭中。

与夫皮为冠兮叶为酒,皆自荆阳之贡东南之美兮,冒霜停雪拂景云而萦惠风。

吾曹对此但欲适清乐,不学渭川之人兮资千亩以敌万钟。

参考注释

太和

见“ 太和 ”。

亦作“ 大和 ”。1.天地间冲和之气。《易·乾》:“保合大和,乃利贞。”大,一本作“ 太 ”。 朱熹 本义:“太和,阴阳会合冲和之气也。”《汉书·叙传上》:“沐浴玄德,禀卬太和。”《文选》作“太龢”。 唐 元稹 《竞渡》诗:“数极鬭心息,大和蒸混元。” 清 陈梦雷 《丁巳秋道山募建普度疏》:“神人之怨恫俱消,太和积为丰登之庆。”

(2).人的精神、元气;平和的心理状态。 唐 刘长卿 《同姜濬题裴式微余干东斋》诗:“藜杖全吾道,榴花养太和。” 宋 司马光 《论燕饮状》:“伏望陛下当此之际,悉罢燕饮,安神养气……无益奉养者,皆不宜数御以伤大和。” 宋 陆游 《蓬户》诗:“白头万事都经遍,莫为悲伤损太和。”

(3).谓太平。 三国 魏 曹植 《七启》:“吾子为太和之民,不欲仕 陶唐 之世乎。”《文选·颜延之<宋文皇帝元皇后哀策文>》:“太和既融,收华委世。” 李善 注:“太和,谓太平也。” 唐 陆贽 《贞元九年冬至大礼大赦制》:“思与海内同臻大和。” 宋 宋祁 《宋景文公笔记·考古》:“天下太和,兵革不兴。” 清 唐孙华 《国学进士题名碑》诗:“昔闻有 明 全盛日,长养宇宙登太和。”

(4).和睦。 清 恽敬 《答陈云渠书》:“然家庭大和,文史足用,仰不愧古,俯不愧今,吾弟固有以自乐矣。”

(5). 魏 鼓吹曲名。《晋书·乐志下》:“改《上邪》为《太和》,言 明帝 继体承统, 太和 改元,德泽流布也。”

(6).雅乐名。 唐 段安节 《乐府杂录·雅乐部》:“郊天及诸坛祭祀,即奏太和、冲和、舒和三曲。”《金史·乐志上》:“乃取大乐与天地同和之义,名之曰‘太和’。”

尚可

合格的,能通过检查的

天地

(1) 天和地。指自然界和社会

天地山川。——宋· 王安石《游褒禅山记》

天地之闻。——清· 黄宗羲《原君》

天地之大

震动天地。——明· 张溥《五人墓碑记》

(2) 比喻人们活动的范围

(3) 指天地之间,自然界

天地之精也。——《吕氏春秋·慎行论》

天地百法乎。——清· 洪亮吉《治平篇》又

天地调剂之法也。

天地不能生人。

天地之所以养人也。

烦想

(1).杂念;俗虑。 晋 孙绰 《游天台山赋》:“过 灵溪 而一濯,疏烦想於心胸。” 唐 韦应物 《晦日处士叔园林燕集》诗:“赖此林下期,清风涤烦想。”

(2).胡思乱想。 萧红 《生死场》八:“在喝酒以后她更爱烦想。”

岂特

难道只是;何止。《庄子·让王》:“以 随侯 之珠,弹千仞之雀,世必笑之。是何也?则其所用者重,而所要者轻也。夫生者,岂特 随侯 之重哉?”《史记·樊郦滕灌列传》:“臣死且不辞,岂特巵酒乎!” 宋 苏轼 《王仲仪真赞叙》:“夫所谓世臣者,岂特世禄之人;而巨室者,岂特侈富之家也哉!” 明 方孝孺 《君子斋记》:“古之君子德业赫赫,著於天下流於后世者,岂特天质之美哉!” 清 叶舒璐 《索得学山兄遗稿》诗之二:“ 阿连 自为文章哭,岂特伤心旧雁行?”

心胸

犹“心中”,“内心”

黄履名句,次韵和正仲游华严此君亭名句