偈六十三首原文

禅人莫莽卤,二月又初五。透彻祖师关,一句该今古。

春色无高下,园林花木红。

总持门大启,何处觅圆通。

休问迷逢达磨,须知垂手尘中。

踏翻厚地,刺破虚空。

人天榜样,佛祖家风。

敢与龙王斗富,自他兼济何穷。

翻身不露迹,直上妙高峰。

渠无面目,三界为家。

解把过头杖,逢春点异花。

诗词问答

问:偈六十三首的作者是谁?答:释道宁

问:偈六十三首写于哪个朝代?答:宋代

问:释道宁的名句有哪些?答:释道宁名句大全

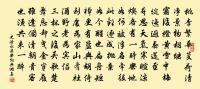

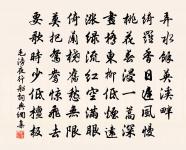

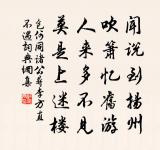

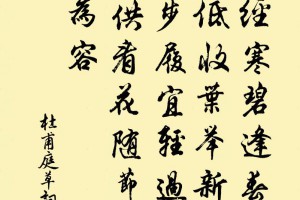

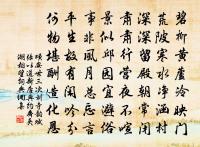

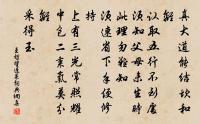

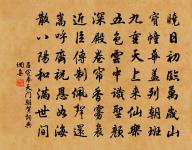

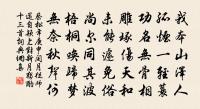

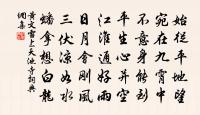

释道宁偈六十三首书法欣赏

参考注释

禅人

泛指修持佛学、皈依佛法的人。《摩诃止观》卷五上:“又一种禪人,不达他根性纯教乳药。”《古尊宿语录·慈明禅师》:“杖林山下竹筋鞭,南北禪人万万千,莫恠相逢不下马,东西各自有前程。”

莽卤

(1).粗疏;马虎。 唐 寒山 《诗》之一六一:“男儿大丈夫,作事莫莽卤。” 宋 王禹偁 《观邻家园中种黍示嘉祐》诗:“播种甚莽卤,苗稼安能起。” 宋 叶适 《太府少卿福建运判直宝谟阁李公墓志铭》:“上玩下怠,施置莽卤,恐祸不可测。”

(2).模糊不明。 宋 叶适 《寄题锺秀才咏归堂》:“课儿读《易》夜参五,香烬销沉灯莽卤。”

二月

中篇小说。柔石作。1929年发表。青年知识分子萧涧秋来到芙蓉镇小学任教,与校长之妹陶岚相爱。萧因同情、资助在北伐战争中牺牲的老同学的寡妻文嫂,而招致非议和诬蔑。为了彻底帮助文嫂,他决定牺牲与陶岚的爱情,娶文嫂为妻,不料招致更大的攻击。文嫂终于不堪舆论压力上吊自尽。萧涧秋受此打击,毅然离开芙蓉镇,陶岚决意随他而去。

透彻

(1) 显明通彻

溪光初透彻,秋色正清华。——杜牧《题白苹州诗》

(2) 通明灵活

透彻玲珑,不可凑泊。——《沧浪诗话》

(3) 深入,完全了解

分析得透彻

祖师

(1) 学术或技艺上创立派别的人

(2) 佛教、道教中创立宗派的人

今古

(1).现时与往昔。 唐 韩愈 《柳子厚墓志铭》:“议论证据今古,出入经史百子。” 宋 苏轼 《夜直秘阁呈王敏甫》诗:“共谁交臂论今古,只有闲心对此君。”

(2).谓古往今来,从古到今。

(3).过去、往昔。亦借指消逝的人事、时间。《北史·薛辩传》:“汝既未来,便成今古,缅然永别,为恨何言!” 唐 王昌龄 《同从弟销南斋玩月》诗:“冉冉几盈虚,澄澄变今古。” 元 赵孟頫 《闻捣衣》诗:“人间俯仰成今古,何待他时始惘然。” 清 纳兰性德 《蝶恋花》词:“不恨天涯行役苦,只恨西风,吹梦成今古。”

春色

(1) 春天的景色

(2) 指脸上的喜色

高下

指高低、优劣(用于比较双方的水平)

两个人的技术不分高下

园林

专供人游玩休息的种植了花草树木的地方

园林艺术

花木

指专供观赏者的花草树木

总持

(1).佛教语。梵语陀罗尼的意译。谓持善不失,持恶不生,具备众德。亦指咒语。《维摩经·佛国品》:“心常安住,无碍解脱,念定总持,辩才不断。”《景德传灯录·阿难尊者》:“多闻博达,知慧无碍,世尊以为总持第一,尝所讚叹。” 宋 苏轼 《虔州景德寺荣师湛然堂》诗:“欲知妙湛与总持,更问 江 东三语掾。”

(2).总地掌握。 宋 曾巩 《中书令制》:“朕参於古义,质以今宜,以右省典正於钧衡,以中臺总持於纲纪。”

何处

哪里,什么地方。《汉书·司马迁传》:“且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!” 唐 王昌龄 《梁苑》诗:“万乘旌旗何处在?平臺宾客有谁怜?”《宋史·欧阳修传》:“ 脩 论事切直,人视之如仇,帝独奬其敢言,面赐五品服。顾侍臣曰:‘如 欧阳脩 者,何处得来?’” 茅盾 《一个女性》五:“但是何处有爱呢?何处是爱呢?”

圆通

通达事理,处事灵活

不圆通,缺乏机智,不知道什么时候不该说话,哪些话说得不是时候

休问

(1).佳讯。《三国志·蜀志·许靖传》:“既济 南海 ,与领守 儿孝德 相见,知足下忠义奋发,整飭元戎,西迎大驾,巡省中岳。承此休问,且悲且憙。”

(2).好的声誉。 唐 柳宗元 《送宁国范明府诗序》:“有 范氏传真 者,始来京师,近臣多言其美,宰相闻之,用以为是职,在门下,甚获休问。”

达磨

见“ 达摩 ”。

须知

必须知道

须知胜利来之不易

垂手

手下垂。表示恭敬

泷吏垂手笑,官何问之愚!—— 韩愈《泷吏》

厚地

指大地。《后汉书·仲长统传》:“当君子困贱之时,跼高天,蹐厚地,犹恐有镇厌之祸也。” 唐 白居易 《重赋》诗:“厚地植桑麻,所要济生民。” 宋 梅尧臣 《梦感》诗:“生哀百十载,死苦千万春。何为千万春?厚地不復晨。” 清 顾炎武 《再谒天寿山陵》诗:“下蟠厚地深,上峻青天极。”

刺破

用尖物刺透

紧闭的嘴唇发出的哨音刺破了喧闹

虚空

心中无着落

人天

(1).佛教语。六道轮回中的人道和天道。亦泛指诸世间、众生。《大宝积经·被甲庄严会三》:“能为世导师,映蔽人天众;演説无所畏,我礼胜丈夫。”《魏书·释老志》:“人天道殊,卑高定分。” 唐 白居易 《看梦得题答李侍郎诗因戏和之》:“看题锦绣报琼瓌,俱是人天第一才。” 汤用彤 《汉魏两晋南北朝佛教史》第十六章:“按佛经,行善者得人天果报。”

(2).人间与天上。《晋书·陆云传》:“ 帝尧 昭焕而道协人天, 西伯 质文而 周 隆二代。” 郭沫若 《Lobeniche的塔》:“横的自然观和纵的道义感要构成一个新的金钥开发人天的哑谜。”

(3).指粮食。民以食为天, 唐 人避 太宗 李世民 讳,改民作人,故称“人天”。《旧唐书·音乐志三》:“粒食伊始,农之所先,古今攸赖,是曰人天。”参见“ 民天 ”。

榜样

值得学习的人或事物

雷锋是我们学习的榜样

佛祖

(1).佛教称修行成道者为佛,开创宗派者为祖师,故称成佛作祖者为佛祖。 宋 志磐 有《佛祖统纪》五十四卷,详载 天台宗 的源流。 宋 苏轼 《和蔡景繁海州石室》诗:“前年开阁放柳枝,今年洗心归佛祖。” 宋 何薳 《春渚纪闻·苏黄秦书各有所僻》:“余家收 山谷 所书禪句几三十餘首,有云……‘自是钓鱼船上客,偶除鬚鬢著袈裟,佛祖位中留不住,夜来依旧宿芦花。’” 元 宋旡 《答无住和太初韵见寄》:“眼高无佛祖,诗癖有山兄。”

(2).指佛教的创始人 释迦牟尼 。

(3).犹言老天爷。表示惊叹之词。《红楼梦》第四一回:“ 刘姥姥 听了,摇头吐舌説道:‘我的佛祖!倒得十来隻鸡来配他,怪道这个味儿!’”

家风

一个家庭或家族的传统风尚;门风

习其家风。——宋· 司马光《训俭示康》

龙王

神话传说中在水里统领水族并掌管行云降雨的神

斗富

亦作“鬭富”。比富有。 明 陈荩卿 《傍妆台·寿孔鲁川》曲之二:“笑的是 愷 崇 鬭富,笑的是 金 张 弄权,醉来白眼对青天。”《西游记》第十六回:“徒弟,莫要与人斗富。”

自他

亦作“ 自它 ”。1.自视为外人;疏远。《汉书·东平思王刘宇传》:“今 东平王 出繦褓之中而託於南面之位,加以年齿方刚,涉学日寡,驁忽臣下,不自它於太后,以是之间,能无失礼义者,其唯圣人乎!” 清 蒲松龄 《聊斋志异·仙人岛》:“僕不自他於君,实欲拔出恶浊,不料迷晦已深,梦梦不可提悟。”

(2).自己与他人。 宋 张商英 《护 * 》:“佛大慈大悲,大喜大捨,自他无间,寃亲等观。”

兼济

谓使天下民众、万物咸受惠益。《庄子·列御寇》:“小夫之知,不离苞苴竿牘,敝精神乎蹇浅,而欲兼济导物。” 唐 韩愈 《争臣论》:“自古圣人贤士,皆非有求於闻用也……得其道,不敢独善其身,而必以兼济天下也。” 范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第三编第七章第五节:“ 白居易 有兼济思想,凡不利民众和国家的朝政,敢于犯颜直谏。”参见“ 兼善 ”。

何穷

无穷,无数。 唐 杜牧 《柳》诗:“日落水流西復东,春光不尽柳何穷。” 唐 李郢 《鹅儿》:“腊后閒行村舍边,黄鹅清水真可怜:何穷散乱随新草,永日淹留在野田。”

翻身

(1) 翻转身体

(2) 比喻从受压迫、受剥削的情况下解放出来

翻身户

(3) 比喻改变落后面貌或不利处境

打了个翻身仗

直上

(1).方位词。上,上面。用于名物词之后。 元 无名氏 《渔樵记》第二折:“头直上乱纷纷雪似筛,耳边厢颯剌剌风又摆。” 元 李景贤 《刘行首》第二折:“我身穿着百衲袍,腰缠着碌簌绦。头直上丫髻三角。”

(2).向上,向前。 唐 丘为 《寻西山隐者不遇》诗:“絶顶一茅茨,直上三十里。”《古今小说·宋四公大闹禁魂张》:“ 侯兴 与浑家都搬将入去,直上去赶。”

高峰

最高点或最高部分。比喻事物发展的最高点

珠穆朗玛峰是世界第一高峰

攀登科学高峰

面目

(1) 相貌

面目可憎

(2) 事物的外表、形态;面貌

还其本来面目

入世之面目。——清· 全祖望《梅花岭记》

忠烈之面目

(3) 比喻事物所呈现的景象

显出庐山真面目

(4) 指面子、脸面

愧无面目见人

何面目以归汉。——《汉书·李广苏建传》

何面目见吾邑义士。——清· 邵长蘅《青门剩稿》

三界

(1).佛教指众生轮回的欲界、 * 和无 * 。见《俱舍论·世分别品》。 晋 慧远 《沙门不敬王者论·求宗不顺化》:“三界流动,以罪苦为场。化尽则因缘永息,流动则受苦无穷。” 唐 寒山 《诗》之二一三:“可畏三界轮,念念未曾息。” 宋 王安石 《望江南·归依三宝赞》词:“三界里,有取总灾危。” 清 龚自珍 《最录<列子>》:“ 庄子 见道十三四, 列子 见道十七八,丁 * 之未东,皆未脱离三界。”道教沿用其说而稍异。 唐 吕岩 《敲爻歌》:“似此逍遥多快乐,遨游三界最清奇。”

(2).犹三届,三期。《元史·选举志二》:“都监歷三界,陞务使,一周岁为满,月日不及者通理。务使歷三界,陞提领。”

过头杖

长度超过人体头部之杖。 唐 段成式 《酉阳杂俎续集·贬误》:“今之士大夫丧妻,往往杖竹甚长,谓之伍过头杖。”亦称“ 过头拄杖 ”、“ 过头拐杖 ”。 元 李寿卿 《员 * 》第三折:“他磕扑的跪在街基,他将这条过头拄杖眕眕的,又不知要怎地施为。”《儿女英雄传》第三五回:“那老者生得童颜鹤髮,仙骨姗姗,手中拖了根过头拐杖,进门先向他深深的打了一躬。”