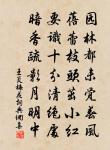

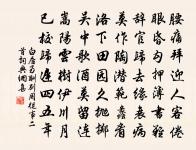

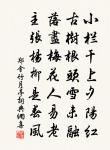

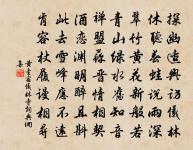

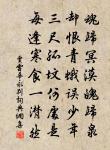

送潜同年调官归原文

以君一年长,为我异姓兄。衡从玄圃玉,出入武库兵。

急手搏苍兕,隽气鞭长鲸。

议论到千古,慷慨吐不平。

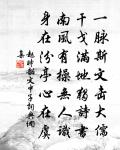

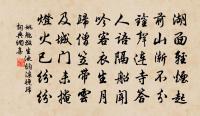

汉以初元衰,唐以开宝倾。

附势妾媚妩,避事儿嚘嘤。

颓靡寖成俗,忠良意吞声。

自谓倚南山,不知坏长城。

君子勇於义,小人罔而生。

傥不饿采薇,远可死结缨。

每闻壮其语,亦尝且吾情。

有余不必尽,尺浑胜丈清。

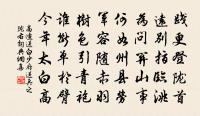

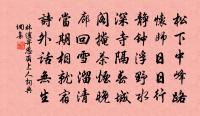

六经源岷嶓,百家派渭泾。

归求性内学,莫计身外名。

春风两鬓绿,秋月双眼明。

通德拥高髻,勤勤剔寒檠。

诗词问答

问:送潜同年调官归的作者是谁?答:洪咨夔

问:送潜同年调官归写于哪个朝代?答:宋代

问:洪咨夔的名句有哪些?答:洪咨夔名句大全

参考注释

年长

1.年龄大。 2.年龄增长。为我

战国 时期 杨朱 主张的“损一毫利天下不与,悉天下奉一身不取”的学说。《孟子·尽心上》:“ 杨子 取为我,拔一毛而利天下,不为也。”

异姓

(1).不同姓。亦指不同姓的人。《书·旅獒》:“王乃昭德之致於异姓之邦。”《史记·汉兴以来诸侯王年表序》:“ 高祖 弟子同姓为王者九国,唯独 长沙 异姓。” 宋 赵彦卫 《云麓漫钞》卷一:“﹝ 张叔夜 ﹞领兵勤王京师,拜枢密,以不肯推戴异姓,取过军前,饮恨而薨。” 明 沉德符 《野获编·释道·道士取妻》:“科臣执奏,谓荫叙无及异姓之例。”

(2).指姻亲。《左传·隐公十一年》:“ 周 之同盟,异姓为后。” 郑玄 注:“庶姓,无亲者也;异姓,昏姻也。”《诗·小雅·伐木》“兄弟无远” 唐 孔颖达 疏:“礼有同姓、异姓、庶姓。同姓,揔上王之同宗,是父之党也;异姓,王舅之亲;庶姓,与王无亲者。”

衡从

纵横。《诗·齐风·南山》:“蓺麻如之何,衡从其亩。” 宋 范成大 《灵山口》诗:“陵高类登天,斗下剧窥井。衡从十里近,底用许多岭?” 明 高攀龙 《武林游记》:“峰高不逾数十寻,而怪石壁削,若骇豹蹲狮,衡从偃仰,益玩益奇。”

玄圃

(1).传说中 昆仑山 顶的神仙居处,中有奇花异石。玄,通“ 悬 ”。《文选·张衡<东京赋>》:“左瞰 阳谷 ,右睨 玄圃 。” 李善 注:“《淮南子》曰:‘…… 悬圃 在 崑崙 閶闔之中。’‘玄’与‘悬’古字通。” 北魏 郦道元 《水经注·河水一》:“ 崑崙 之山 * :下曰 樊桐 ,一名 板松 ;二曰 玄圃 ,一名 閬风 ;三曰 层城 ,一名 天庭 。是为太帝之居。” 唐 李康成 《玉华仙子歌》:“夕宿紫府云母帐,朝餐 玄圃 崑崙 芝。” 宋 苏轼 《题潭州徐氏春晖亭》诗:“勿嫌步月临 玄圃 ,冷笑乘槎向海滩。” 罗惇曧 《文学源流·列子》:“ 玄圃 之珠,求焉而不竭; 崑山 之玉,採焉而不枯。”

(2). 魏 晋 南北朝 时 洛阳 、 建康 (今 南京市 )宫中园名,时作讲经之处。《梁书·简文帝纪》:“ 高祖 所製《五经讲疏》,﹝ 简文帝 ﹞尝於 玄圃 奉述,听者倾朝野。” 清 吴伟业 《赠苍雪》诗:“法航下 匡庐 ,讲室临 玄圃 。”

出入

不符之处,差距

有出入

武库

(1) 军械库,贮存武器和军事装备的地方

(2) 旧时也比喻富有才能的人

急手

(1).急速。 北魏 杨衒之 《洛阳伽蓝记·景宁寺》:“乍者中土,思忆本乡。急手速去,还尔 丹阳 。” 北魏 贾思勰 《齐民要术·作豉法》:“若初煮豆伤熟者,急手抨净即漉出。”《敦煌变文集·李陵变文》:“急手出火,烧却前头草。”

(2).快手,动作敏捷。 宋 陈师道 《答黄生》诗:“ 黄生 学诗用力新,急手疾口如翻盆。”

苍兕

(1).传说中的水兽名。 唐 杜甫 《复阴》诗:“江涛簸岸黄沙走,云雪埋山苍兕吼。” 清 吴伟业 《悲歌赠吴季子》:“前忧猛虎后苍兕,土穴偷生若螻蚁。”

(2).古代掌管舟楫的官。苍兕,善奔突,能覆舟,故以此名官为警。《史记·齐太公世家》:“ 师尚父 左杖黄鉞,右把白旄以誓,曰:‘苍兕苍兕,总尔众庶,与尔舟楫,后至者斩。’遂至 盟津 。” 司马贞 索隐引 马融 曰:“苍兕,主舟楫官名。” 晋 郭璞 《<山海经>序》:“钧天之庭,岂伶人之所躡;无航之津,岂苍兕之所涉。” 清 臧琳 《经义杂记·苍兕主舟楫官》:“盖苍兕本水兽,善覆舟,故以此名官,欲使居是官者尽其职,常以苍兕为警也。”

(3).借指水军。《梁书·武帝纪下》:“ 高祖 英武睿哲,义起 樊 邓 ,仗旗建号,濡足救焚,总苍兕之师,翼龙豹之阵。” 南朝 梁简文帝 《南郊颂》序:“尘清世晏,苍兕无用其武功。”

隽气

英俊的气概。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·文学》:“ 王 ( 王逸 )本自有一往雋气,殊自轻之。”《太平广记》卷四九○引 唐 王洙 《东阳夜怪录》:“吾少年时,颇负雋气,性好鹰鸇,曾於此时畋游驰骋。”

长鲸

(1).大鲸。 晋 左思 《吴都赋》:“长鲸吞航,修鯢吐浪。”《旧唐书·忠义传上·王义方》:“长鲸击水, 天吴 覆舟。” 宋 陆游 《长歌行》:“人生不作 安期生 ,醉入 东海 骑长鲸。”

(2).喻巨寇。 唐 刘知几 《史通·叙事》:“论逆臣则呼为问鼎,称巨寇则目以长鲸。” 唐 黄滔 《明皇回驾经马嵬坡赋》:“长鲸入鼎兮中原,六龙迴轡兮 蜀 门。” 明 王世贞 《纲鉴会纂·梁元帝》:“ 淮海 长鲸,虽云授首, 襄阳 短狐,未全革面。”

议论

评议讨论时表示的意见

千古

(1) 指久远的年代

千古风流人物。——宋· 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

千古江山。——宋· 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》词

纵有千古。——清· 梁启超《饮冰室合集·文集》

成为千古罪人

(2) 永远地

千古奇冤,江南一叶—— *

千古奇闻

(3) 婉辞,哀悼死者,表示永别或永垂不朽。多用于挽联、花圈等的上款

慷慨

(1) 充满正气,情绪激昂

慷慨就义

(2) 大方;不吝啬

慷慨解囊

不平

(1)

(2)

不公平

(3)

不公平的事

(4)

因不平的事而激动,愤怒或不满

先生不平,具状其囊狼怜惜之意。——明·马中锡《中山狼传》

初元

皇帝登极改元,元年称“初元”。 宋 苏轼 《次韵蒋颖叔钱穆父从驾景灵宫》诗之二:“与君并直记初元,白首还同入禁门。” 明 王鏊 《震泽长语·官制》:“ 嘉靖 初元,言路大开。”

附势

阿附权势。《书·仲虺之诰》:“简贤附势,寔繁有徒。” 孔 传:“贤而无势则略之,不贤有势则附之。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录六》:“公所赏鉴,抵附势之流。” 鲁迅 《集外集·我来说“持中”的真相》:“前者是无主意,不盲从,不附势,或者别有独特的见解。”

媚妩

姿态可爱迷人

事儿

(1) 指某人正在作的事情

他们主要的事儿是谈论他们过去曾经如何如何以及往后又将如何如何

(2) 使人关心的事;必须解决的问题

这可不是我的事儿

嚘嘤

(1).低而杂的声音。 唐 韩愈 《送穷文》:“屏息潜听,如闻音声,若啸若啼,砉欻嚘嚶。” 明 宋濂 《秋夜与子充论文退而赋诗一首因简子充并寄胡教授仲甲》:“蛙鸣蝉噪杂鼓吹,入耳唯觉成嚘嚶。” 清 钱谦益 《富责主人文》:“嚘嚶喔咿,附耳未絶,陈见悃诚,誓死流血。”

(2).动物啼叫。 元 刘壎 《观傩》诗:“魆蜮罔象初竮竛,跪羊立豕相嚘嚶。”

颓靡

精神不振

变得畏怯而颓靡

寖成

逐渐成为。 鲁迅 《汉文学史纲要》第一篇:“在昔原始之民,其居群中,盖惟以姿态声音,自达其情意而已。声音繁变,寖成言辞,言辞谐美,乃兆歌咏。” 陈垣 《史讳举例·避嫌名例》:“然讳嫌名之俗,实起於 三国 。《晋书·羊祜传》:‘ 祜 卒, 荆州 人为 祜 讳名,屋室皆以门为称,改户曹为辞曹。’嫌名之讳,遂寖成风俗。”

忠良

(1) 忠厚善良;诚实

(2) 忠诚贤良的人

杨家将一门忠良

吞声

不敢出声,特指哭泣不敢出声

南山

指终南山,在陕西省西安市南

不知

是指对于某种事物不清楚和不理解,和知道的意思相反。长城

(1) 中国古代的伟大工程,西起甘肃嘉峪关,东到河北山海关,全长6700公里。公元前3世纪秦统一中国后,联结战国时燕、赵、秦之城并延长,始成长城。长城不但是中国最重要的历史文物,而且已成为中华民族的象征

(2) 坚不可摧的力量或防御物

把我们的血肉,筑成我们新的长城

君子

(1) 对统治者和贵族男子的通称

彼君子兮。——《诗·魏风·伐檀》

君子不齿。——唐· 韩愈《师说》

君子寡欲。——司马光《训俭示康》

君子多欲。

(2) 古代指地位高的人,后来指人格高尚的人

不亦君子乎。——《论语》

君子有不战。——《孟子·公孙丑下》

君子博学。——《荀子·劝学》

花之君子。——清· 周容《芋老人传》

(3) 对别人的尊称

君子书叙。——唐· 李朝威《柳毅传》

君子登山。——明· 顾炎武《复庵记》

同社诸君子。——明· 张溥《五人墓碑记》

君子之后。——清· 梁启超《谭嗣同传》

小人

(1) 〈方〉

(2) 指子女

养这么一个小人就让夫妻俩够操劳的了

(3) 小孩儿

采薇

殷 末, 孤竹君 二子 伯夷 、 叔齐 ,反对 周武王 伐 纣 ,曾叩马而谏。 周 代 殷 而有天下后,他们“义不食 周 粟”,隐于 首阳山 ,采薇蕨而食,及饥且死,作歌曰:“登彼西山兮,采其薇兮,以暴易暴兮,不知其非兮。 神农 、 虞 、 夏 忽焉没兮,我安适归兮?于嗟徂兮,命之衰矣。遂饿死于 首阳山 。”见《史记·伯夷列传》。后以“採薇”指归隐。其歌称《採薇歌》,后人谱为琴曲,称《採薇操》,亦省称《採薇》。见《乐府诗集·瑟曲歌辞一·<採薇操>序》引《琴集》及《乐府解题》。 晋 葛洪 《抱朴子·任命》:“愿先生委龙蛇之穴,升利见之涂……採薇何足多慕乎?” 唐 王维 《送别》诗:“遂令 东山 客,不得顾採薇。” 宋 王禹偁 《贤人不家食赋》:“当年 汉 殿,犹闻索米之言;今日 商山 ,不见採薇之老。” 清 和邦额 《夜谭随录·梁生》:“而今一发穷无告,不久西山唱《採薇》。”

(1).《诗·小雅》篇名。《〈诗〉序》:“ 文王 之时,西有 昆夷 之患,北有 玁狁 之难,以天子之命命将率,遣戍卒,以守卫中国,故歌《采薇》以遣之。”后遂以“采薇”作调遣士卒的典故。 清 姚鼐 《吴戍桥》诗:“上相歌《采薇》,严军入悬瓠。”

(2).《史记·伯夷列传》载, 周武王 灭 殷 之后,“ 伯夷 、 叔齐 耻之,义不食 周 粟,隐於 首阳山 ,采薇而食之。”后因以“采薇”指归隐或隐遁生活。 三国 魏 嵇康 《幽愤诗》:“采薇山阿,散髮巖岫,永啸长吟,颐性养寿。” 唐 杜甫 《别董颋》诗:“当念著皂帽,采薇青云端。”《归潜志》卷十四引 元 刘肃 诗:“二 陆 不可作,故山归采薇。”

(3).指亡国。 黄人 《<清文汇>序》:“播佳种於龙野,存国粹於沧桑,以塞麦秀,采薇之痛。”

结缨

从容就义

子路曰:“君子死,冠不免,结缨而死。”——《左传·哀公十五年》

有余

(1) 有剩余

绰绰有余

(2) 有零

五十有余

不必

无须,不一定,没有必要

是故弟子不必不如师。——唐·韩愈《师说》

六经

六部儒家经典。《庄子·天运》:“ 孔子 谓 老聃 曰:‘ 丘 治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经,自以为久矣,孰知其故矣。’”《汉书·武帝纪赞》:“ 孝武 初立,卓然罢黜百家,表章六经。” 颜师古 注:“六经,谓《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《礼》、《乐》也。” 汉 以来无《乐经》。今文家以为“乐”本无经,皆包含于《诗》、《礼》之中;古文家以为《乐》毁于 秦始皇 焚书。参见“ 六艺 ”。

岷嶓

岷山 与 嶓冢山 的并称。《书·禹贡》:“ 岷 嶓 既艺, 沱 潜 既道。” 孔 传:“ 岷山 、 嶓冢 ,皆山名。” 晋 张载 《剑阁铭》:“远属 荆 衡 ,近缀 岷 嶓 。” 王闿运 《<衡阳县志>序》:“晚投 岷 嶓 ,抗志浮云。”

百家

(1) 指许多人家、家族或家庭

(2) 各种学术流派(原指春秋战国时代的各种思想流派)

焚百家之言。——汉· 贾谊《过秦论》

渭泾

犹 泾 渭 。比喻清浊、高下之分。 清 龚自珍 《题鹭津上人书册》诗:“ 圭峯 慈云 各一偈,台宗贤宗无 渭涇 。”参见“ 涇渭 ”。

内学

(1).谶纬之学。《后汉书·方术传序》:“自是习为内学,尚奇文,贵异数,不乏於时矣。” 李贤 注:“内学谓图讖之书也。其事秘密,故称内。” 清 何焯 《义门读书记·前汉书》:“ 张衡 谓‘讖起 哀平 ’,则 夏贺良 其 汉 人内学之祖歟?”

(2).谓道教所习神仙导养之学。《晋书·葛洪传》:“后师事 南海 太守 上党 , 鲍玄 。 玄 亦内学,逆占将来。”

(3).佛学。《宋书·夷蛮传·天竺迦毗黎国》:“ 大明 中,外国沙门 摩訶衍 苦节有精理,於京都多出新经,《胜鬘经》犹见重内学。” 唐 耿湋 《题清源寺》诗:“内学销多累,西林易故居。” 蒋维乔 《中国教育会之回忆·教育会之复兴时期》:“ 炳麟 在狱三年,容颜反见丰润,絶无憔悴之状,盖得力于内学也。”

(4).犹言女学士。《太平广记》卷二五六引 唐 范摅 《云溪友议》:“或谓内学 宋若兰 、 若昭 姊妹所作。”

身外

自身之外。 晋 陆机 《豪士赋》序:“心玩居常之安,耳饱从諛之説。岂识乎功在身外,任出才表者哉!” 唐 杜甫 《绝句漫兴》之四:“莫思身外无穷事,且尽生前有限杯。” 清 陆次云 《出门》诗:“堂上有慈亲,身外无昆季。”

春风

(1) 春天的风

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。——杜牧《赠别》

(2) 比喻和悦的神色或良好的成长环境

秋月

(1).秋夜的月亮。 晋 陶潜 《辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂口》诗:“叩栧新秋月,临流别友生。” 唐 杜甫 《十七夜对月》诗:“秋月仍圆夜,江村独老身。” 清 陆圻 《与歌者陈郎》诗:“玉管谩吹秋月白,红牙曾对綺筵新。” 殷夫 《放脚时代的足印》诗:“秋月的深夜,没有虫声搅破寂寞,便悲哀也难和我亲近。”

(2).秋季。《魏书·长孙嵩传》:“比及秋月,徐乃乘之,则 裕 首可不战而悬。”《南齐书·州郡志上》:“土甚平旷,刺史每以秋月多出 海陵 观涛,与 京口 对岸, 江 之壮阔处也。”

眼明

(1).眼力好;看得清楚。 唐 白居易 《初除尚书郎脱刺史绯》诗:“头白喜抛黄草峡,眼明惊坼紫泥书。” 宋 陆游 《新辟小园》诗之二:“眼明身健残年足,饭软茶甘万事忘。”

(2).犹眼红。激怒的样子。 鲁迅 《故事新编·铸剑》:“仇人相见,本来格外眼明,况且是相逢狭路。”

(3).方言。羡慕。 韩起祥 《刘巧团圆》:“她不满意咱,咱也不眼明她。”

通德

共同遵循的道德。《史记·平津侯主父列传》:“智,仁,勇,此三者天下之通德,所以行之者也。”《隋书·高熲苏威传论》:“然志尚清俭,体非弘旷,好同恶异,有乖直道,不存易简,未为通德。”

高髻

高绾之发髻。《后汉书·马廖传》:“ 长安 语曰:‘城中好高髻,四方高一尺。’”

勤勤

(1) 恳切至诚

雅意勤勤

(2) 勤苦;努力不倦

寒檠

犹寒灯。 北周 庾信 《对烛赋》:“莲帐寒檠窗拂曙,筠笼薰火香盈絮。” 宋 刘克庄 《得曾景建书》诗:“何日断原荒涧畔,一间茅屋对寒檠。” 明 王世贞 《鸣凤记·秋夜女工》:“我欲对此寒檠,做些针指,不知婶婶意下何如?”