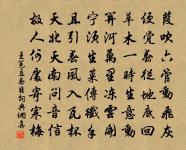

原文

救荒无善政,旧闻今见之。

尧舜岂非圣,然犹病博施。

帑粟纵不惜,承宣系有司。

巧者矜才智,拙者无能为。

更或图息偃,体察致漏遗。

复有尤甚者,尅民饱其私。

罹法徒自戕,于民终无禆。

为告方伯臣,读予杂咏诗。

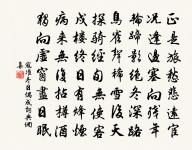

诗词问答

问:《杂咏四首示东省巡抚及诸臣·其一》的作者是谁?答:乾隆

问:该诗写于哪个朝代?答:清代

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 押支韵 出处:御制诗二集卷三

参考注释

救荒

救济凶年灾荒

以备救荒

善政

(1).妥善的法则。《左传·宣公十二年》:“见可而进,知难而退,军之善政也。”

(2).清明的政治;良好的政令。《书·大禹谟》:“德惟善政,政在养民。”《后汉书·臧宫传》:“今国无善政,灾变不息。”《南史·垣护之传》:“木连理,上有光如烛,咸以善政所致。” 明 唐顺之 《廷试策》:“要之,官得其人,则善政行而天下蒙其福。” 范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第三编第二章第二节:“ 唐顺宗 即位,下令蠲免民间对官府的各种旧欠……这些,在当时都是善政。”

(3).良好的政绩。《新五代史·杂传·史圭》:“﹝ 史圭 ﹞为 寧晋 、 乐寿 县令,有善政,县人立碑以颂之。” 明 宋濂 《碧崖亭辞》:“﹝先生﹞学问富而德行脩,践扬中外,其善政盖章章云。” 欧阳予倩 《桃花扇》第三幕第一场:“他们说,自从 马老爷 入阁拜相,善政流传,真是民之父母。”

(4).泛指良好的管理。《红楼梦》第六八回:“﹝ 尤二姐 ﹞又见 周瑞 家等媳妇在傍边称扬 凤姐 素日许多善政。”

旧闻

指过去发生的事情,特指掌故、逸闻、琐事等

尧舜

(1) 尧和舜。据说都是上古的贤明君主

(2) 泛指圣人

非圣

诋毁圣人之道。非,通“ 诽 ”。《汉书·金日磾传》:“非圣诬法,大乱之殃。” 宋 欧阳修 《论删去九经正义中谶纬札子》:“﹝《正义》﹞所载既博,所择不精,多引讖纬之书,以相杂乱,恠奇诡僻。所谓非圣之书,异乎正义之名也。” 清 钱谦益 《葛端调编次<诸家文集>序》:“句读之不析,文理之不通,而儼然丹黄甲乙,衡加於经传,不已傎乎?是之谓非圣无法。”

博施

普遍施与;多多给予。《礼记·祭义》:“博施备物,可谓不匱矣。”《旧唐书·代宗纪》:“故爱人之礼,先以博施;富国之源,必均节用。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·真生》:“蒙君博施,今以功德消罪。”

不惜

(1)

不顾惜

不惜工本

(2)

舍得

为革命不惜牺牲自己的一切

承宣

继承发扬。《汉书·匡衡传》:“继体之君心存於承宣先王之德而褒大其功。”

有司

指官吏。古代设官分职,各有专司,故称

陛下可将彼家属送有司问罪。——《三国演义》

召有司案图。——《史记·廉颇蔺相如列传》

宜付有司论其刑赏。——诸葛亮《出师表》

授之于有司。——宋· 王安石《答司马谏议书》

矜才

以才能自负。 宋 宋敏求 《春明退朝录》卷上:“ 宗衮 尝曰:‘残人矜才,逆诈恃明,吾终身不为也。’”

无能为

(1).不能做什么。《左传·隐公四年》:“ 卫国 褊小,老夫耄矣,无能为也。”《史记·吴王濞列传》:“其计不百全,岂发乎?何以言其无能为也?”《红楼梦》第七七回:“﹝那媳妇﹞看着 贵儿 无能为,便每日家打扮的妖妖调调。”

(2).犹无能为力。 宋 洪迈 《夷坚甲志·误入阴府》:“ 李 惧,求救。媪曰:‘我无能为也。’” 清 许仲元 《三异笔谈·圆光》:“此病也,非祟也,无能为矣。”

息偃

亦作“ 息宴 ”。安息,休息。《诗·小雅·北山》:“或息偃在牀,或不已於行。” 汉 班固 《西都赋》:“乘茵步輦,惟所息宴。” 唐玄宗 《鹡鸰颂》:“桂宫兰殿,唯所息宴。” 宋 曾巩 《金君墓志铭》:“啸歌息偃,以忘其年。” 清 刘大櫆 《与高督盐书》:“王事劬劳,不遑息偃。”

体察

(1) 体会和观察

(2) 考察

甚者

指情况比较严重或突出的人或事。《墨子·号令》:“伤甚者令归治病家,善养,予医给药。”《汉书·宣帝纪》:“大旱,郡国伤旱甚者,民毋出租赋。” 鲁迅 《书信集·致宫竹心》:“其甚者且骗取别人的文章作自己的生活费。”

法徒

佛教徒。 南朝 梁简文帝 《宋姬寺慧念法师墓铭》:“如彼高山,法徒斯仰。”

自戕

* ;自己伤残自己。 明 沉德符 《野获编·果报·冤报》:“﹝ 丁 ﹞与其儕欢饮於舟中,忽作异方语,瞪目改容,切齿恨駡,将自戕,众皆怪问,则曰:‘我实盗也。’” 清 陈梦雷 《拟古妾薄命》诗:“昔有 秋胡 妻,心乖寧自戕。”《红楼梦》第九十回:“却説 黛玉 自立意自戕之后,渐渐不支,一日竟至絶粒。” 陈毅 《送人赴泰州谈判抗日合作》诗:“凭君寄语强梁辈,摩擦自戕慎厥初。”

方伯

殷 周 时代一方诸侯之长。后泛称地方长官。 汉 以来之刺史, 唐 之采访使、观察使, 明 清 之布政使均称“方伯”。《礼记·王制》:“天子百里之内以共官,千里之内以为御,千里之外设方伯。”《史记·周本纪》:“ 周 室衰微,诸侯彊并弱, 齐 、 楚 、 秦 、 晋 始大,政由方伯。” 裴駰 集解引 郑司农 曰:“长诸侯为方伯。”《汉书·何武传》:“刺史,古之方伯,上所委任,一州表率也。职在进善退恶。” 唐 韩愈 《送许使君刺郢州序》:“ 于公 身居方伯之尊,蓄不世之材,而能与卑鄙庸陋相应答如影响。” 清 王韬 《淞滨琐话·金玉蟾》:“荐章交上,升任 黔 中廉访使,旋升方伯,改授 云南 巡抚。”

咏诗

吟诗。《国语·鲁语下》:“诗所以合意,歌所以咏诗也。今诗以合室,歌以咏之,度於法矣。” 汉 张衡 《思玄赋》:“双材悲於不纳兮,并咏诗而清歌。”