笔原文

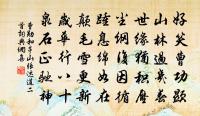

月兔湘筠巧製全,何人大手称如椽。禁中铃索夜批诏,阁上芸香昼草玄。

墨妙三分惭入木,华褒一字重编年。

史官遗直真堪畏,千载独持生杀权。

诗词问答

问:笔的作者是谁?答:杨亿

问:笔写于哪个朝代?答:宋代

问:杨亿的名句有哪些?答:杨亿名句大全

参考注释

月兔

(1).指月中的白兔。亦借指月亮。《旧唐书·历志二》:“月欲有蚀,先月形摇振,状若惊惧,月兔及侧月色黄如有忧状。” 唐 黄滔 《省试内出白鹿宣示百官》诗:“形夺场驹洁,光交月兔寒。”参见“ 月中兔 ”。

(2).《艺文类聚》卷一引 晋 傅咸 《拟天问》:“月中何有?白兔擣药。”后因称白兔为月兔,亦泛指兔。《艺文类聚》卷四二引 南朝 梁 刘孝威 《行行游猎篇》诗:“高罝掩月兔,劲矢射天狼。” 唐 玄宗 《校猎义成喜逢大雪率题九韵以示群官》:“月兔落高矰,星狼下急箭。” 唐 李白 《观猎》诗:“箭逐云鸿落,鹰随月兔飞。”

(3).茶名。 宋 苏轼 有《月兔茶》诗。

湘筠

湘竹。 宋 辛弃疾 《江神子》词:“湘筠帘捲泪痕斑,珮声闻,玉垂环,箇里柔温容我老其间。” 明 刘基 《阮郎归·怨情》词:“ 苍梧 苦雾压湘筠,猿啼不见君。” 明 李东阳 《孝宗皇帝挽歌词》:“尧蓂惊新换,湘筠忆旧斑。”

大手

犹高手。指工于文辞的名家。 唐 僧鸾 《赠李粲秀才》诗:“颯风驱雷暂不停,始向场中称大手。” 明 沉德符 《野获编·词曲·杂剧》:“北杂剧已为 金 元 大手擅胜场,今人不復能措手。曾见 汪太函 四作……都非当行。”参见“ 大手笔 ”。

禁中

(1).禁令所及范围之内。《墨子·号令》:“有匿不言人所挟藏在禁中者断。”

(2).指帝王所居宫内。《史记·秦始皇本纪》:“於是 二世 常居禁中,与 高 决诸事。”《汉书·孔光传》:“上於是召丞相 翟方进 、御史大夫 光 ……皆引入禁中,议 中山 、 定陶王 谁宜为嗣者。” 汉 蔡邕 《独断》卷上:“ 汉 天子正号曰皇帝……所居曰禁中,后曰省中。” 汉 蔡邕 《独断》卷上:“禁中者,门户有禁,非侍御者不得入,故曰禁中。” 唐 王昌龄 《萧驸马宅花烛》诗:“青鸞飞入合欢宫,紫凤衔花出禁中。”《新唐书·柳芳传》:“ 芳 始謫时, 高力士 亦贬 巫州 ,因从 力士 质 开元 、 天寳 及禁中事,具识本末。” 清 昭槤 《啸亭杂录·癸酉之变》:“大内太监多 河间 诸县人,有 刘金 、 刘得才 等,其家即素习 * 者,选入禁中,遂与茶房太监 杨进忠 等传教。”

铃索

(1).系铃的绳索。 唐 制翰林院禁署严密,内外不得随意出入,须掣铃索打铃以传呼或通报。 唐 韩偓 《雨后月中玉堂闲坐》诗:“夜久忽闻铃索动,玉堂西畔响丁东。” 宋 范成大 《晓起》诗:“窗明惊起倒裳衣,铃索频摇定怪迟。” 明 文徵明 《翰林斋宿》诗:“铃索无风尘土远,始知仙署逼金鑾。”

(2).引申指警报、边警。 元 胡助 《滦阳十咏》之十:“身遇太平铃索静,题名篆毕又南还。”

芸香

一种多年生具浓香的木质草本植物( Ruta graveolens ),花黄色,复叶具有苦味

草玄

指 汉 扬雄 作《太玄》。《汉书·扬雄传下》:“ 哀帝 时, 丁 、 傅 、 董贤 用事,诸附离之者或起家至二千石。时 雄 方草《太玄》,有以自守,泊如也。”后因以“草玄”谓淡于势利,潜心著述。 唐 杜甫 《酬高使君相赠》诗:“草《玄》吾岂敢,赋或似 相如 。” 宋 辛弃疾 《定风波》词:“孤负寻常 山简 醉,独自,故应知子草《玄》忙。” 清 沉炯 《书怀》诗:“草《玄》字字翻成白,刻棘年年未类猴。”

墨妙

(1).精妙的文章。 南朝 梁 江淹 《别赋》:“虽 渊 云 之墨妙, 严 乐 之笔精……谁能摹暂离之状,写永诀之情者乎?” 唐 陈子昂 《为乔补阙庆武成殿表》:“臣所恨才非墨妙,思乏笔精;不能赞扬休祚,歌咏圣德。”

(2).精妙的书法。 唐 鲁收 《怀素上人草书歌》:“吾观文士多利用,笔精墨妙诚堪重;身上艺能无不通,就中草圣最天纵。” 明 刘若愚 《酌中志·见闻琐事杂记》:“﹝ 王进德 ﹞弹琴读书,或展古人墨妙,临写不释手。” 清 赵翼 《题肃本淳化帖》诗:“所嫌腕弱但涂蚓,敢詡墨妙堪笼鹅。”

(3).精妙的绘画。 唐 岑参 《刘相公中书江山画障》诗:“相府徵墨妙,挥毫天地穷;始知丹青笔,能夺造化功。” 宋 黄庭坚 《送顾子敦赴河东》诗之三:“ 虎头 墨妙能频寄,马乳蒲萄不待求。”

三分

(1).谓一分为三。《左传·襄公十一年》:“三分公室,而各有其一。”《三国志·蜀志·诸葛亮传》:“今天下三分, 益州 罢弊,此诚危急存亡之秋也。” 清 唐孙华 《涿州怀古》诗:“三分 巴蜀 功成后,魂魄犹应恋故都。”

(2).指 三国 史话。 宋 孟元老 《东京梦华录·京瓦伎艺》:“ 霍四究 説《三分》, 尹常 卖《五代史》。”

(3).十分之三。 元 本 高明 《琵琶记·牛小姐盘夫》:“到如今,骨自道且説三分话,不肯全抛一片心。” 茅盾 《子夜》十七:“他们是不肯随便放过的,况又有三分酒遮了脸。”

十份中的三份。《诗·召南·摽有梅》“其实七兮” 唐 孔颖达 疏:“此梅虽落,其实十分之中尚七未落,已三分落矣。”

入木

(1).指雕板刻印。 宋 孙光宪 《北梦琐言》附录:“余因反覆沉思其致误之由,殊不可得,嗣取钞刻各本,刻意推研,乃知 卢氏 所得 叶石君 本,据以入木。”

(2).入棺。 唐 段成式 《酉阳杂俎续集·金刚经鸠异》:“ 荆州 天崇寺 僧 智灯 常持《金刚经》, 贞元 中,遇疾死,弟子启手足犹热,不即入木,经七日却活。” 明 李贽 《豫约》:“一毫不谨,失其欢心,则祸患立至,其为管束至入木埋下土未已也,管束得更苦矣。”参见“ 入殮 ”。

(3).喻书法笔力劲健。 唐 白居易 《鸡距笔赋》:“故不得兔毫无以成起草之用,不名鸡距无以表入木之功。” 唐 沉传师 《次潭州酬唐侍御姚员外游道林岳麓寺题示》诗:“鏘金七言凌 老杜 ,入木八法蟠高轩。”参见“ 入木三分 ”。

一字

(1).一个字。 汉 王充 《论衡·须颂》:“夫一字之謚,尚犹明主;况千言之论,万文之颂哉!” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·练字》:“故善为文者,富于万篇,贫于一字。” 唐 杜甫 《同元使君春陵行》:“两章对秋月,一字偕华星。”

(2).谓同一个字。《左传·僖公十五年》“千乘三去” 清 阮元 《校勘记》:“ 惠士奇 云:《上林赋》‘江河为阹’注云:‘遮禽兽为阹。’‘阹’即‘去’,实一字。”

(3).指一种字体。 汉 熹平 刊石之《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《春秋》、《公羊》、《论语》七部经书,系 蔡邕 以隶书书写。后因取别于 魏 正始 之三体石经,称“一字石经”,或“鸿都石经”、“今字石经”。见《隋书·经籍志一》。 清 钱大昕 《十驾斋养新馀录·一字三字石经》:“ 蔡中郎 所书,祇有隶体。 魏 刻乃有古文、篆、隶三体。 汉 刻本无一字之名, 魏 晋 而下,称 汉 刻为一字,取别于 魏 之三字耳。”

(4).另一个别名。 明 黄宗羲 《宋元学案·紫薇学案》:“﹝ 紫薇 门人﹞ 林之奇 ,字 少颖 ,一字 拙斋 。”

(5).指简短的信札。 唐 杜甫 《登岳阳楼》诗:“亲朋无一字,老病有孤舟。” 宋 陈师道 《送李奉议亳州判官》诗之三:“因声问何如?胡不枉一字。” 明 李贽 《感事二绝寄焦弱侯》之一:“昨夜山前雷雨作,传君一字到 黄州 。”

(6).谓物形如一字者。 唐 白居易 《二月二日》诗:“轻衫细马春年少,十字津头一字行。” 唐 吴融 《新雁》诗:“数声飘去和秋色,一字横来背晚暉。”

(7).京剧髯口之一种。 苏少卿 《平剧手册·髯口》:“一字,满口之须而短只寸许者。白一字, 五台山 老僧等用;黑一字, 鲁智深 等用;红一字, 典韦 等用。”

(8).中药量名。《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀·撮口》:“撮风散:亦脚蜈蚣(炙)半条……麝香一字,上为末,每服一字,竹沥调下。”

编年

(1).按年代顺序编排史料、著作等。《公羊传·隐公六年》:“《春秋》编年,四时具,然后为年。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·史传》:“然纪传为式,编年缀事,文非泛论,按实而书。” 唐 刘知几 《史通·本纪》:“ 陆机 《晋书》,列纪三祖,直序其事,竟不编年。年既不编,何纪之有?” 清 黄鷟来 《和陶饮酒》之二十:“编年书甲子,树节良已勤。” 李广田 《<闻一多选集>序》:“《全集》是按分类编排的,这里都尽可能地按编年调整了,凡是能注出写作年代的也已大致注明。”

(2).指编年体。 唐 刘知几 《史通·六家》:“所在史官,记其国事,为纪传者则规模 班 马 ,创编年者则议拟 荀 袁 ,於是《史》《汉》之体大行,而《国语》之风替矣。”

史官

被任命撰写一个国家、集团或机构的历史或系统地记载它们的人;也指古代朝廷中负责整理编纂前朝史料史书和搜集记录本朝史实的官员

遗直

指直道而行、有古人遗风的人。《左传·昭公十四年》:“ 叔向 ,古之遗直也,治国制刑,不隐于亲,三数 叔鱼 之恶,不为末减。曰义也夫,可谓直矣。” 杜预 注:“言 叔向 之直,有古人遗风。”《陈书·孔奂传》:“ 世祖 曰:‘古之遗直,復见於卿。’” 宋 苏轼 《<田表圣奏议>叙》:“呜呼! 田公 古之遗直也,其尽言不讳。” 清 徐开任 《咏史》:“ 汉 廷有遗直, 淮南 寝反谋。”

千载

千年。形容岁月长久。《汉书·王莽传上》:“於是羣臣乃盛陈‘ 莽 功德致 周 成 白雉之瑞,千载同符’。” 唐 韩愈 《歧山下》诗:“自从 公旦 死,千载閟其光。” 清 昭槤 《啸亭杂录·三年丧》:“惟我 纯皇 孝挚性成,力阻浮议,使千载之陋,更於一旦。”

持生

(1).维持生命。《韩非子·解老》:“树木有曼根,有直根。根者,书之所谓柢也。柢也者,木之所以建生也。曼根者,木之所以持生也。”

(2).养生。 三国 魏 嵇康 《养生论》:“中道夭于众难,世皆知笑悼,谓之不善持生也。” 唐 清江 《春游司直城西鸬鹚溪别业》诗:“久慢持生术,多亲种药畦。”