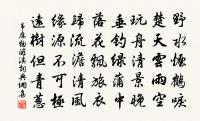

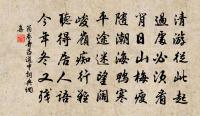

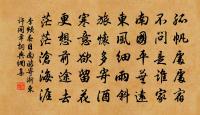

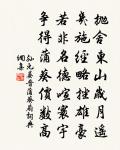

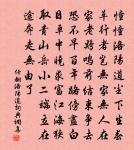

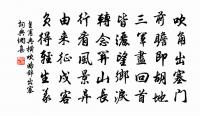

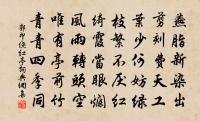

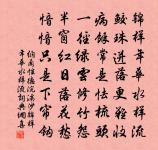

卓歇歌题胡瑰画卷原文

卓歇之语六经无,五季始述萧辽书。

尔时毳幕称卓帐,亦名卓枪如周庐。

歇之言取息庐义,耶律制传汉语呼。

是以唐末后五季,多有人为卓歇图。

就中胡瑰为巨擘,曾有番马弆石渠。

兹之卓歇实其类,宣和曾庋七卷俱。

士奇好古称精鉴,于七得一珍琼瑜。

纑地磔裂重装潢,精神复见名卷初。

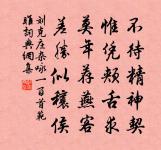

卷首五字题张照,颜筋柳骨识不诬。

徒观风景真惬吾,乐利岂分中外殊。

旧藏番马试印證,郭雍亟力韩文摹。

一之为甚其可再,重儓不值捧腹夫。

诗词问答

问:卓歇歌题胡瑰画卷的作者是谁?答:乾隆

问:卓歇歌题胡瑰画卷写于哪个朝代?答:清代

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 押词韵第四部 出处:御制诗五集卷十五

2. 书画谱载历朝画卓歇图者不一而足卓歇二字不见于经传因检辽史知有卓帐卓枪之语乃悟卓者立也卓帐即毡庐盖毡庐乃立成者也而卓枪即立枪亦周庐宵防谁何者彼时译汉语取歇息于卓帐之景为图而变其文为卓歇耳即云立而歇息于义亦通然均为辽时汉人所译语非辽之本国语也余尝谓陶渊明不求甚解之语为未当若斯类者不求其解可乎

参考注释

六经

六部儒家经典。《庄子·天运》:“ 孔子 谓 老聃 曰:‘ 丘 治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经,自以为久矣,孰知其故矣。’”《汉书·武帝纪赞》:“ 孝武 初立,卓然罢黜百家,表章六经。” 颜师古 注:“六经,谓《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《礼》、《乐》也。” 汉 以来无《乐经》。今文家以为“乐”本无经,皆包含于《诗》、《礼》之中;古文家以为《乐》毁于 秦始皇 焚书。参见“ 六艺 ”。

五季

(1).即 后梁 、 后唐 、 后晋 、 后汉 、 后周 五代。 宋 叶绍翁 《南屏兴教磨崖》:“ 钱塘 自 五季 以来,无干戈之祸。” 清 恽敬 《西楚都彭城论》:“后世如 六朝 之割裂,如 五季 之紊乱,草泽英雄,崛起一时。” 陈天华 《猛回头》:“到 五季 ,又是个,外强中弱,俺同胞,遭杀戮,好不心伤。”

(2).中医以四时配五行而为五季,即春属木,夏属火,长夏属土,秋属金,冬属水。

尔时

犹言其时或彼时。《左传·襄公十三年》“使 士匄 将中军,辞曰: 伯游 长,昔臣习於 知伯 ,是以佐之,非能贤也” 晋 杜预 注:“ 罃 代将中军, 士匄 佐之。 匄 今将让,故谓尔时之举,不以己贤。”

毳幕

见“ 毳幙 ”。

周庐

古代皇宫周围所设警卫庐舍。《史记·秦始皇本纪》:“衞令曰:‘周庐设卒甚谨,安得贼敢入宫?’” 裴駰 集解引 三国 吴 薛综 曰:“士傅宫外,内为庐舍,昼则巡行非常,夜则警备不虞。” 唐 杨炯 《<崇文馆宴集诗>序》:“周庐綺合,廨署星分。” 元 王逢 《后无题》诗之三:“远惭行在周庐士,横草无功日晏眠。” 清 宋之绳 《随跸杂记》诗:“殿门严鼓发,万灶撤周庐。”

耶律

复姓。初为 契丹 部落名。 辽 建立后为国族之姓。《辽史·国语解》:“《本纪》首书 太祖 姓 耶律氏 ,继书皇后 萧氏 ,则有国之初,已分二姓矣。有谓始兴之地曰 世里 ,译者以 世里 为 耶律 ,故国族皆以 耶律 为姓。”

汉语

汉族的语言。构成汉藏语族的一个分支,其口语形式差别很大,但有共同的以形象符号直接体现词意而与发音不相联系的书面体系。主要方言分北方话、吴语、湘语、赣语、客家话、闽北话、闽南话和粤语等

是以

所以;因此

举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。——《史记·屈原贾生列传》

末后

最后

有人

(1).谓有杰出的人物。《晋书·忠义传序》:“ 卞壼 、 刘超 、 钟雅 、 周虓 等已入列传,其餘即敍其行事,以为《忠义传》,用旌 晋氏 之有人焉。” 唐 韩愈 《兴元少尹房君墓志》:“ 房 故为官族,称世有人。”

(2).谓有靠山。如:朝中有人好做官。

(3).泛指有某人。《孟子·尽心下》:“有人曰:‘我善为陈,我善为战,大罪也。’” 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷一:“樱桃小口娇声颤,不防花下,有人肠断。” 巴金 《春》一:“有人从梅林那面走过来,发出了这样的叫声。”

就中

(1) 从中;居中

就中调停

(2) 其中

这件事是他们三个干的,就中老李干的最多

巨擘

(1) 大拇指

于齐国之士,吾必以仲子为巨擘焉。——《孟子·滕文公下》

(2) 比喻杰出人物;在某一方面居于首位的人物

医界巨擘

石渠

(1).石筑的水渠。 汉 刘桢 《公宴》诗:“清川过石渠,流波为鱼防。” 唐 孟浩然 《病愈过龙泉寺精舍呈易业二公》诗:“石渠流雪水,金子耀霜橘。”

(2).见“ 石渠阁 ”。

宣和

(1).疏通调和。 三国 魏 嵇康 《琴赋》序:“余少好音声,长而翫之,以为物有盛衰,而此无变,滋味有猒,而此不勌,可以导养神气,宣和情志。处穷独而不闷者,莫近於音声也。” 唐 白居易 《为人上宰相书》:“如此,则相公得不匡辅其政,缉熙其令,宣和其风乎?然则,匡辅、缉熙、宣和之道,某虽不敏,尝闻於师焉。”

(2).借称 宋 徽宗 赵佶 。 宣和 为其年号。 金 元好问 《俳体雪香亭杂咏》之五:“御屏零落 宣和 笔,留得 华清 《按乐图》。” 明 吴宽 《大房金源诸陵》诗之一:“却是 宣和 解亡国,穹庐黄屋恐非心。” 清 赵翼 《读史》诗之十九:“ 伯时 擅丹青,神到秋毫颠; 宣和 爱遗笔,幅值数百千。”

好古

喜爱古代的事物

精鉴

见“ 精鑑 ”。

亦作“ 精鉴 ”。明于鉴别。亦指高明的识别力。 唐 韩愈 《与凤翔邢尚书书》:“欲求士之贤愚,在於精鉴博采之而已。” 五代 齐己 《爱吟》:“传写会逢精鉴者,也应知是咏閒情。”《宋史·儒林传四·吕祖谦》:“尝读 陆九渊 文喜之,而未识其人,考试礼部,得一卷,曰:‘此必 江西 小陆 之文也。’揭示,果 九渊 ,人服其精鑑。” 王先谦 《与缪荃孙书》:“ 石州 文除 祁 赵 两碑志外,无可入选,足徵精鉴。”

得一

(1).得道。《老子》:“昔之得一者:天得一以清;地得一以寧;神得一以灵;谷得一以盈;万物得一以生;侯王得一以为天下贞。” 王弼 注:“一,数之始而物之极也,各是一物之生,所以为主也。物皆各得此一以成。”《吕氏春秋·论人》:“无以害其天则知精,知精则知神,知神之谓得一。凡彼万形,得一后成。” 高诱 注:“一,道也。天道生万物,万物得一乃(后)成也。”《楚辞·远游》:“奇 傅説 之託辰星兮,羡 韩众 之得一。” 王逸 注:“喻古先圣获道纯也。” 晋 陶潜 《感士不遇赋》:“承前王之清诲,曰天道之无亲;澄得一以作鉴,恒辅善而佑仁。” 北周 庾信 《周祀圜丘歌·皇夏》:“得一惟清,於万斯寧。”

(2).天的代称。 唐 无名氏 《鸿庆寺碑》:“上奉得一,下及七世父母,法界众生。”

磔裂

(1).车裂人体。后亦指凌迟处死。《后汉书·董卓传》:“恨不得磔裂姦贼於都市,以谢天地。” 李贤 注:“磔,车裂之也。” 唐 元稹 《苦雨》诗:“安得 飞廉 车,磔裂云将躯。” 宋 王禹偁 《谏议大夫臧公墓志铭》:“不踰月,刼盗如故。公捕获之,皆磔裂而徇,然后以闻。”

(2).分割;割裂。《文选·扬雄<长杨赋>》:“分剓单于,磔裂属国。” 吕延济 注:“磔裂,破也。” 唐 王续 《负苓者传》:“自 伏羲氏 洩道之密,漏神之几,分张大和,磔裂元气,使天下之智者诡道逆出。” 元 刘壎 《隐居通议·文章三》:“南渡前,经义简实典古,有补世教,岂若近世浮虚磔裂者所为,宜为先儒之所深取也。” 郭绍虞 《中国文学批评史》三:“骈文家尚对偶,讲声韵,固然是可文而文之,可是古文家的磔裂章句,也何尝不是可文而文之呢?”

重装

犹重载。《史记·淮南衡山列传》:“重装富贾,周流天下,道无不通。” 明 唐顺之 《重修宜兴县学记》:“﹝ 宜兴县 ﹞地僻以简,冠盖文綉之所不衝,大贾重装之所不輳。”

(1).重新装裱、装订。 宋 陆游 《跋<韩非子>》:“《韩非子》一卷…… 淳熙 己酉,某重装而藏之。”

(2).重新安装(设备零件等)。

精神

(1) 指意识、思维、神志等

精神为之。——汉· 王充《论衡·订鬼篇》

(2) 又

俱用精神。

精神复旧。——《聊斋志异·促织》

(3) 指内容的实质所在;主要的意义

译者没有体会原文的精神

(4) 活力;精力

精神饱满

(5) 活跃;有生气

那孩子大大的眼睛很精神

(6) 意志

不挠之精神。——孙文《黄花冈七十二烈士事略序》

牺牲精神。

卷首

(1).书刊的前面部分。 明 毛晋 《周密<癸辛杂识别集>跋》:“兹集卷首载《汴梁杂事》,下卷又载《汴京宫殿》,可补 周美成 、 李元叔 二赋之闕。” 叶德辉 《书林清话·古今藏书家纪板本》:“国初 季振宜 《季沧苇书目》、 钱曾 《述古堂藏书目》,卷首均别为 宋 板书目。” 曹聚仁 《我与我的世界·四库全书》:“﹝四库全书﹞卷首饰有‘古稀天子之宝’和‘乾隆御览之宝’的朱印。”

(2).首卷,成绩最优的第一份考卷。 清 俞樾 《茶香室丛钞·殿试策》:“上疑首卷有私,於二甲卷首,得 罗万化 ,置於第一。”

五字

(1).五个字。多指诗文中五字句。《汉书·艺文志》:“説五字之文,至於二三万言。”《南史·陆厥传》:“ 约 等文皆用宫商……五字之中,音韵悉异,两句之内,角徵不同。”

(2). 晋 郭颁 《魏晋世语》:“ 司马景王 命中书郎 虞松 作表,再呈不可,意令 松 更定之,经时竭思不能改,心有忧色…… 会 ( 钟会 )取草视,为定五字。 松 悦服,以呈 景王 。 景王 曰:‘不当尔耶?’ 松 曰:‘ 钟会 也。’王曰:‘如此可大用,真王佐才也。’”后因以“五字”指好的表章。 唐 沉佺期 《同韦舍人早朝》诗:“一经传旧德,五字擢英材。”

(3).泛指表章。 唐 常袞 《谢除知制诰表》:“得以文墨侍於轩墀,五字非工,四年侍罪。”

(4).指五言诗。 五代 齐己 《秋夕书怀》诗:“平生乐道心常切,五字逢人价合高。” 金 元好问 《论诗》诗之二九:“池塘春草 谢 家春,万古千秋五字新。” 明 王鏊 《震泽长语·文章》:“ 唐 人用一生心於五字,故能巧夺天工。”

颜筋柳骨

谓 唐 代大书法家 颜真卿 、 柳公权 之字遒劲有力。亦泛指墨宝。 宋 陆游 《唐希雅雪鹊》诗:“我评此画如奇书, 颜 筋 柳 骨追 欧 虞 。” 元 关汉卿 《普天乐·喜得家书》曲:“却是断肠诗词,堪为字史, 颜 筋 柳 骨, 献之 羲之 。”亦作“ 颜精柳骨 ”、“ 颜骨柳筋 ”。 宋 范仲淹 《祭石学士文》:“ 曼卿 之笔, 颜 精 柳 骨,散落人间,宝为神物。”《二刻拍案惊奇》卷二:“此书 颜 骨 柳 筋,无一笔不合法。”

不诬

不妄;不假。《礼记·表记》:“是故君有责於其臣,臣有死於其言,故其受禄不诬。” 孔颖达 疏:“以其言善乃受禄,是受禄不诬罔也。”《后汉书·杜林传论》:“ 杜林 行义,烈士假其命。《易》曰:‘人之所助者信’,有不诬矣。” 明 文徵明 《题李西台千文》:“今观此书,信不诬也。”

观风

替人守望,以便报告

派小王去观风

乐利

(1).快乐与利益。犹幸福。《礼记·大学》“小人乐其乐而利其利” 汉 郑玄 注:“圣人既有亲贤之德,其政又有乐利於民。” 李大钊 《厌世心与自觉心》:“乐利之境,陈于吾前,苟有为者,当能立致。”

(2).谓使之得到快乐与利益。 胡适 《读<吕氏春秋>》:“极少数人也许能有这种牺牲自己而乐利天下的精神。”

中外

里面和外面

中外不得相救

中外交荐。——《明史》

一之为甚

见“ 一之谓甚 ”。

重儓

见“ 重臺 ”。

不值

(1)

(2)

价值达不到的

我看这辆车不值这么多钱

(3)

做某种事情没有多大意义或价值

这次他可不值,连白洋淀的螃蟹都没有吃到就走了

(4)

禁不起,很容易干某事

不值一打

捧腹

用手捧着肚子,形容大笑的情态

令人捧腹