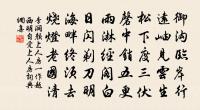

寄参寥原文

平生西方愿,摆落区中缘。惟於世外人,相从可忘年。

道人赞公徒,相识几生前。

早作步兵语,晚参云门禅。

舍策孤山下,一室颇萧然。

林昏出幽磬,竹杪横疏烟。

昨日寄书至,坐想参寥泉。

此泉如此公,遇物作清妍。

一别今几时,绿首成白颠。

子亦怜我老,我岂要子怜。

会逢万里风,一系五湖船。

酌我岩下水,咽子山中篇。

诗词问答

问:寄参寥的作者是谁?答:陈师道

问:寄参寥写于哪个朝代?答:宋代

问:陈师道的名句有哪些?答:陈师道名句大全

参考注释

生西

佛教语。往生西方净土。 鲁迅 《华盖集·导师》:“说佛法的和尚,卖仙药的道士,将来都与白骨是‘一丘之貉’,人们现在却向他听生西的 * ,求上升的真传,岂不可笑!”

摆落

撇开;摆脱。 晋 陶潜 《饮酒》诗之十二:“摆落悠悠谈,请从余所之。” 唐 元稹 《祭亡友文》:“君虽促龄,实大其志,呼吸风云,摆落尘腻。” 清 吴伟业 《送何省斋》诗:“人生厌束缚,摆落须才气。”

区中缘

尘世的俗情。 南朝 宋 谢灵运 《登江中孤屿》诗:“想像 崑山 姿,缅邈区中缘。” 唐 李白 《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御馆》诗:“独此林下意,杳无区中缘。” 宋 沉辽 《题径山》诗之一:“平生自得物外趣,尔来更簿区中缘。” 明 何景明 《游鲁山城南舍》诗之二:“久厌区中缘,抚兹意弥深。”

世外人

(1).超脱世俗之人。 宋 苏轼 《题卢鸿一<学士堂图>》诗:“方为世外人,行止何须録。”

(2).指僧道、神仙。 宋 陈师道 《寄参寥》诗:“惟於世外人,相从可忘年。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·仙人岛》:“ 王 意世外人必不知八股业,乃炫其冠军之作。”

相从

(1).跟随,在一起。《史记·日者列传》:“ 宋中 为中大夫, 贾谊 为博士,同日俱出洗沐,相从论议。”《汉书·食货志上》:“冬,民既入,妇人同巷,相从夜绩,女工一月得四十五日。” 宋 苏轼 《送千乘千能两侄还乡》诗:“相从结茆舍,曝背谈金鑾。” 清 葆光子 《物妖志·兽类·狸》:“弟与之相从半年,且赖渠拯恤,义均伉儷,难诬以鬼也。”

(2).相交往;相合并。 宋 苏轼 《岐亭》诗序:“凡余在 黄 四年,三往见 季常 ,而 季常 七来见余,盖相从百餘日也。”《元朝秘史》卷一:“大凡女孩儿生了,老在家里的理无,我将女儿与你儿子,你儿子留在这里做女婿,两家相从了。”

忘年

(1).忘记年月。《庄子·齐物论》:“忘年忘义,振於无竟。” 成玄英 疏:“夫年者,生之所禀也,既同於生死,所以忘年也。” 唐 元结 《无为洞口作》诗:“洞旁山僧皆学禪,无求无欲亦忘年。” 清 李世熊 《独松》诗:“上友不羈云,下友忘年石。”

(2).不拘年龄、行辈、以德才相敬慕。《初学记》卷十八引 晋 张隐 《文士传》:“ 禰衡 有逸才,少与 孔融 交。时 衡 未满二十,而 融 已五十,敬 衡 才秀,忘年殷勤。”《北史·序传》:“ 宽 当时位望,又与 大师 年事不侔,初见,言未及终,便改容加敬……每於私室接遇,恒尽忘年之欢。” 宋 苏辙 《追和张 * 道赠别绝句一首》引:“是时, 张公 安道 守 成都 ,一见以国士相许,自尔遂结忘年之契。” 郭沫若 《屈原》第一幕:“我愿意永远和你做一个忘年的朋友。”

道人

(1)

(2) 旧时对道士的尊称

(3) 称道教徒为道人

(4) 和尚的旧称

公徒

(1).诸侯的步兵。《诗·鲁颂·閟宫》:“公徒三万,贝胄朱綅。” 高亨 注:“徒,步兵。每辆兵车随有徒兵约三十人,兵车千辆有徒兵三万。”《左传·昭公二十五年》:“公徒释甲执冰而踞,遂逐之。 孟氏 使登西北隅,以望 季氏 。见 叔孙氏 之旌,以告。 孟氏 执 郈昭伯 ,杀之于南门之西,遂伐公徒。”

(2).指乡勇。 陈璞 《三元里忆辛丑乡勇杀虏事》诗:“异类人心愤,乡愚胆战麤。国殤今共礼,贝胄愧公徒。”

(3).指刑罚。 元 关汉卿 《蝴蝶梦》第二折:“孩儿每万千死罪犯公徒,那廝每情理难容。” 元 郑光祖 《周公摄政》第二折:“便教臣身居冢宰为阿保,这一遍公徒也不小。”

识几

见“ 识机 ”。

生前

指死者活着的时候

这是烈士生前立下的誓言

早作

(1).早起。《后汉书·列女传·曹世叔妻》:“晚寝早作,勿惮夙夜。” 李贤 注:“作,起也。”

(2).引申指早上。《宋史·太祖纪三》:“一日,罢朝,坐便殿,不乐者久之。左右请其故。曰:‘尔谓为天子容易耶?早作乘快,误决一事,故不乐耳。’”

步兵

(1) 以徒步作战进行训练、武装和装备的兵种

(2) 徒步行军和打仗的士兵

云门

(1). 周 六乐舞之一。用于祭祀天神。相传为 黄帝 时所作。《周礼·春官·大司乐》:“以乐舞教国子。舞《云门》、《大卷》、《大咸》、《大磬》、《大夏》、《大濩》、《大武》。” 郑玄 注:“此 周 所存六代之乐, 黄帝 曰《云门》、《大卷》。 黄帝 能成名万物,以明民共财,言其德如云之所出,民得以有族类。”《旧唐书·音乐志一》:“按古六代舞,有《云门》、《大咸》、《大夏》、《大韶》,是古之文舞; 殷 之《大濩》, 周 之《大武》,是古之武舞。” 章炳麟 《訄书·辨乐》:“古之作乐,各用其宫。”自注:“如《大司乐》:舞《云门》,则圜钟为宫。”

(2).高耸的大门。多比喻富贵之家。《古文苑·孔融<杂诗>之一》:“高明曜云门,远景灼寒素。” 章樵 注:“云门谓门第穹崇,上侵云汉。” 唐 李华 《含元殿赋》:“玉宇璇阶,云门露闕。” 宋 桑世昌 《兰亭博议·御札一轴三纸藏右司黄荦家》:“珍藏既出于云门,传刻仅留于朔塞。”

(3). 汉 云阳县 的城门。《文选·班彪<北征赋>》:“歷 云 门而反顾,望通天之崇崇。” 李善 注:“ 云阳 ,古县,在 池阳 西北,属 右扶风 。云门,即 云阳县 门也。《汉书》: 左冯翊 有 云阳县 。”

(4).山门。借指寺庙。 唐 杜甫 《惠义寺送王少尹赴成都》诗:“云门青寂寂,此别惜相从。” 唐 陆龟蒙 《新秋月夕客有自远相寻者》诗之一:“云门老僧定未起,白阁道士遥相迎。” 唐 尚颜 《寄荆门郑準》诗:“不许姓名留月观,终携瓶锡去云门。”

(5).急流的出口。因水气状如云雾,故称。《文选·左思<蜀都赋>》:“指渠口以为云门,洒滮池而为陆泽。” 张铣 注:“言水自渠而灌田,故指渠口为云门,犹云来则雨至也。” 唐 杜甫 《陪郑广文游何将军山林》诗之六:“风磴吹阴雪,云门吼瀑泉。”

(6). 蜀 的代称。 北周 庾信 《周大将军司马裔神道碑》:“烟沉冰井,雨歇 云门 。” 倪璠 注:“此以《蜀都赋》有云门,故以 云门 指 蜀 。” 唐 崔涂 《入蜀赴举秋夜与先生话别》诗:“ 云门 一万里,应笑又担簦。”

(7).指谷口。 晋 惠远 《庐山东林杂诗》:“有客独冥游,径然忘所适。挥手抚云门,灵关安足闢。” 唐 马戴 《早发故山作》诗:“云门夹峭石,石路荫长松。”

(8).山名。在 浙江 绍兴 南。亦名 东山 。山有 云门寺 。 南朝 梁 处士 何胤 曾居于此。《梁书·文学传下·王籍》:“﹝ 王籍 ﹞除轻车 湘东王 諮议参军,随府 会稽 。郡境有 云门 、 天柱山 , 籍 尝游之,或累月不反。” 宋 方岳 《水调歌头·寿赵文昌》词:“胸有 云门 禹穴 ,笔有禊亭 晋 帖,风露洗脾肝。秋入 紫宸殿 ,磨玉写琅玕。”

(9).山名。在 山东省 青州市 南。一名 云峰山 。 清 周亮工 《云门送胡元润还白下》诗:“屴崱君能到, 云门 得暂停。”

(10).山名。在 广东省 乳源瑶族自治县 北,连 乐昌县 界。山有 云门寺 。 五代 文偃禅师 居此。参见“ 云门宗 ”。

(11).佛教宗派名。即云门宗。 宋 陈师道 《请兴化禅师疏》:“某公尊者承佛受记为世导师,绍云门之正宗,分慧林之半座。” 章炳麟 《建立宗教论》:“至云门之訶佛,则非特破相,而亦破名。”参见“ 云门宗 ”。

(12).人体穴位名。位于前胸外上方,当锁骨外端下缘。《素问·水热穴论》:“云门、髃骨、委中、髓空,此八者以写四支之热也。” 王冰 注:“云门在巨骨下,胸中行两傍。”

孤山

山名。在 浙江 杭州 西湖 中,孤峰独耸,秀丽清幽。 宋 林逋 曾隐居于此,喜种梅养鹤,世称 孤山处士 。 孤山 北麓有 放鹤亭 和梅林。 宋 沉括 《梦溪笔谈·人事二》:“ 林逋 隐居 杭州 孤山 ,常畜两鹤,纵之则飞入云霄,盘旋久之,復入笼中。” 宋 林逋 《宿姑苏净惠大师院》诗:“ 孤山 猿鸟 西湖 上,懒对寒灯咏《式微》。” 清 赵翼 《寓西湖十日杂记以诗》:“ 孤山 好林馆,丹碧隐青涟。” 清 秋瑾 《梅十章》之九:“ 孤山 林下三千树,耐得寒霜是此枝。” 郭沫若 《瓶》诗之四:“我是凭倚在 孤山 的水亭,我是伫立在亭外的水滨。”

萧然

(1).犹骚然。扰乱骚动的样子。《史记·酷吏列传》:“及 孝文帝 欲事 匈奴 ,北边萧然苦兵矣。” 唐 元稹 《两省供奉官谏驾幸温汤状》:“不废戒严,而犹物议喧嚣,财力耗顇,数年之外,天下萧然。”《明史·宦官传二·陈增》:“大率入公帑者不及什一,而天下萧然,生灵涂炭矣。”

(2).空寂;萧条。 晋 陶潜 《五柳先生传》:“环堵萧然,不蔽风日。”《新唐书·宦者传上·程元振》:“虏扣 便桥 ,帝仓黄出居 陕 ,京师陷。贼剽府库,焚閭衖,萧然为空。” 宋 范仲淹 《岳阳楼记》:“满目萧然,感极而悲者矣。” 袁鹰 《故乡夜话》:“此外四壁萧然,再没有任何东西。”

(3).稀疏;虚空。 宋 叶适 《题<林秀文集>》:“鬢髮萧然,奔走未已,可嘆也!” 明 杨柔胜 《玉环记·皋谒延赏》:“双亲弃世十八年,囊篋尽萧然。”《明史·忠义传四·徐世淳》:“州尝被贼,居民萧然。”

(4).简陋。 宋 陆游 《自笑》诗:“惟餘数卷残书在,破篋萧然笑獠奴。” 明 方孝孺 《先府君行状》:“﹝先君﹞每行县以物自随,杯汤不肯受。去官贫甚,鬻所乘马以行,行李萧然,观者嘆息。” 王闿运 《侯官陈君墓志铭》:“乘舆萧然,襆被而已。”

(5).萧洒;悠闲。 晋 葛洪 《抱朴子·刺骄》:“高蹈独往,萧然自得。” 唐 杜甫 《刘九法曹郑瑕邱石门宴集》诗:“秋水清无底,萧然浄客心。” 宋 苏轼 《游惠山》诗序:“爱其语清简,萧然有出尘之姿。” 李劼人 《死水微澜》第五部分十五:“他同好友 葛寰中 谈起这事,好像天大祸事,就要临头一样,比起前数月,萧然而论 北京 事情的态度,真不同!”

出幽

犹言出谷。 孙中山 《祭革命死义诸烈士文》:“去秕与螙,不尽不休,嘘枯植弱,俾之出幽。”参见“ 出谷 ”。

竹杪

竹枝的末梢。 唐 张籍 《和裴仆射朝回寄韩吏部》:“独爱南关里,山晴竹杪风。” 宋 陈师道 《寄参寥》诗:“林昏出幽磬,竹杪横踈烟。” 金 赵秉文 《济源》诗之二:“祠前繚绕无穷水,竹杪参差不尽山。”

疏烟

亦作“踈烟”。谓香火冷落。 清 然修 《金山》诗:“ 蘄王 有庙踈烟冷, 郭璞 无坟乱石多。”

昨日

昨天

寄书

传递书信。 北周 庾信 《竹杖赋》:“亲友离絶,妻孥流转; 玉关 寄书, 章臺 留釧。” 唐 韩愈 《赠别元十八协律》诗之六:“寄书 龙城 守,君驥何时秣?” 宋 陆游 《箜篌谣寄季长少卿》之二:“寄书何时到, 江 汉 春茫茫。”《水浒传》第三一回:“他知道我杀了 阎婆惜 ,每每寄书来与我,千万教我去寨里住几时。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·黄英》:“忽有客自 东粤 来,寄 陶生 函信。发之,则嘱姊归焉。考其寄书之日,即妻死之日。”

参寥

(1).《庄子》中虚拟的人名,寓意虚空高远。《庄子·大宗师》:“ 玄冥 闻之 参寥 , 参寥 闻之 疑始 。” 陆德明 释文引 李颐 云:“参,高也。高邈寥旷,不可知也。” 邓溥 《玄想》诗之二:“秋魂逍遥游,梦见居 兜率 。 参寥 闻 疑始 ,乃入寥天一。”

(2).泉名。在 浙江省 杭州市 西湖 智果寺 , 宋 僧 参寥子 卜居于此,故称。 宋 苏轼 《喜刘景文至》诗:“新堤旧井各无恙, 参寥 、 六一 岂念吾。” 清 孙枝蔚 《新岁寄怀王季鸿游浙中》诗:“泉水他时照鬢鬚, 参寥 、 六一 肯忘吾。”自注:“ 参寥 、 六一 ,皆泉名。”

如此

(1) 这样,那样;像指出的或提出的方式或方法这样或那样

如此则荆吴之势强——《资治通鉴》

理当如此

(2) 达到这个程度或达到这个范围

劳苦而功高如此。——《史记·项羽本纪》

(3) 这样的

两座城市发展的状况是如此相同

遇物

犹言待人接物。《南史·袁粲传》:“ 袁濯儿 不逢朕,员外郎未可得也,而敢以寒士遇物。” 唐 韩愈 《荐樊宗师状》:“谨洁和敏,持身甚苦,遇物仁恕,有材有识,可任以事。” 宋 秦观 《南池》诗:“遇物贵含垢,修身戒明污。”

清妍

美好。 晋 葛洪 《抱朴子·汉过》:“和口小辩,希指巧言者,谓之标领清妍。” 唐 韩愈 《月池》诗:“寒池月下明,新月池边曲,若不妬清妍,却成相映烛。” 宋 苏轼 《书王定国所藏<烟江迭峰图>》诗:“使君何从得此本,点缀毫末分清妍。” 清 洪昇 《长生殿·闻乐》:“药捣长生离刼尘,清妍面目本来真。”

几时

什么时候,哪一天

你几时来

白颠

(1).额有白毛。《诗·秦风·车邻》:“有车邻邻,有马白颠。” 孔颖达 疏:“额有白毛,今之戴星马也。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·考城隍》:“一日,病卧,见吏人持牒,牵白颠马来。”

(2).白发满头。《晋书·束晳传》:“丹墀步紈袴之童,东野遗白颠之叟。” 宋 张师道 《寄参寥》诗:“一别今几时,緑首成白颠。” 明 李东阳 《邹节妇》诗:“巢穴空黄口,容华易白颠。”

要子

(1) 收割时用麦杆、稻草临时拧成捆割下的稻、麦杆用的绳状物

(2) 捆货物用的或打包用的条状物

万里

万里(1916- ) : 中国无产阶级革命家。山东东平人。1936年加入中国 * 。曾任冀鲁豫地委书记、南京市军管会经济部部长。建国后,任西南军政委员会城市建设部部长、中共北京市委书记兼北京市副市长、铁道部部长、中共安徽省委第一书记、中央书记处书记、国务院副总理、中共中央政治局委员、全国人大常委会委员长。五湖

(1).古代 吴 越 地区湖泊。其说不一:(1) 吴县 南部的湖泽。《周礼·夏官·职方氏》:“东南曰 扬州 ……其泽藪曰 具区 ,其川三江,其浸五湖。” 郑玄 注:“ 具区 、五湖在 吴 南。浸,可以为陂灌溉者。” 具区 ,即 太湖 。(2)即 太湖 。《国语·越语下》:“果兴师而伐 吴 ,战於 五湖 。” 韦昭 注:“ 五湖 ,今 太湖 。”《文选·郭璞〈江赋〉》:“注 五湖 以漫漭,灌三江而漰沛。” 李善 注引 张勃 《吴录》:“ 五湖 者, 太湖 之别名也。”(3) 太湖 及附近四湖。 汉 赵晔 《吴越春秋·夫差内传》:“入五湖之中。” 徐天祐 注引 韦昭 曰:“ 胥湖 、 蠡湖 、 洮湖 、 滆湖 ,就 太湖 而五。” 北魏 郦道元 《水经注·沔水二》:“南江东注於 具区 ,谓之五湖口。五湖谓 长荡湖 、 太湖 、 射湖 、 贵湖 、 滆湖 也。”(4) 太湖 附近的五个湖。《史记·夏本纪》“ 震泽 致定” 唐 张守节 正义:“五湖者, 菱湖 、 游湖 、 莫湖 、 贡湖 、 胥湖 ,皆 太湖 东岸五湾为五湖,盖古时应别,今并相连。”

(2). 江 南五大湖的总称。《史记·三王世家》:“ 大江 之南,五湖之间,其人轻心。” 司马贞 索隐:“五湖者, 具区 、 洮滆 、 彭蠡 、 青草 、 洞庭 是也。” 明 杨慎 《丹铅总录·地理》:“ 王勃 文‘襟三江而带五湖’,则总言南方之湖。 洞庭 一也, 青草 二也, 鄱阳 三也, 彭蠡 四也, 太湖 五也。” 洮滆 ,今 江苏 长荡湖 、 西滆湖 。 彭蠡 ,今 鄱阳湖 。 青草 ,今 洞庭湖 东南部。

(3).指 洞庭湖 。 唐 杜甫 《归雁》诗:“年年霜露隔,不过 五湖 秋。” 朱鹤龄 注:“雁至 衡阳 则回。此五湖当指 洞庭湖 言。”

(4).近代称 华中 、 华东 五大著名湖泊。即 洞庭湖 、 鄱阳湖 、 巢湖 、 洪泽湖 和 太湖 。

(5). 春秋 末 越国 大夫 范蠡 ,辅佐 越王 勾践 ,灭亡 吴国 ,功成身退,乘轻舟以隐於五湖。见《国语·越语下》。后因以“五湖”指隐遁之所。 晋 葛洪 《抱朴子·正郭》:“法当仰隮 商 洛 ,俯泛五湖,追 巢父 於峻岭,寻渔父於沧浪。” 唐 李白 《书情赠蔡舍人雄》诗:“我纵五湖棹,烟涛恣崩奔。” 清 李渔 《巧团圆·闻诏》:“从今后呵,纔知道隐 三湘 泛五湖,这仙缘没福难图。”

下水

(1) 放水

(2) 放入或滑入水中

船下水

(3) 比喻入伙做坏事

她用色相拉他下水 xiàshui

(4) 食用的牲畜内脏

猪下水

中篇

(1).未读完全篇。《后汉书·刘陶传》:“臣尝诵《诗》,至於鸿鴈于野之劳,哀勤百堵之事,每喟尔长怀,中篇而嘆。”

(2).分篇的书籍或文章中居中的一篇,对上篇下篇而言。

(3).指中篇小说。 孙犁 《秀露集·读<蒲柳人家>》:“此中篇,几个主要人物,都写得有声有色。”