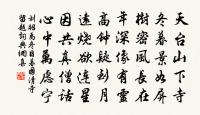

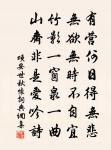

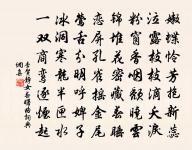

偁上人干造延寿院乞颂原文

丛林百丈有清规,特设堂安老病师。隐几虚心还自照,炷香孤坐绝他思。

妙穷正念空三世,净洗余昏月一墀。

底意欲从何处问,毗耶居士饱相知。

诗词问答

问:偁上人干造延寿院乞颂的作者是谁?答:释正觉

问:偁上人干造延寿院乞颂写于哪个朝代?答:宋代

问:释正觉的名句有哪些?答:释正觉名句大全

参考注释

丛林

(1) 树林

丛林战

(2) 和尚聚居修行的处所,后泛指大寺院

鲁智深回到丛林选佛场中禅床上,扑倒头便睡。——《水浒传》

百丈

(1).极言高、深或远。 汉 枚乘 《七发》:“上有千仞之峯,下临百丈之谿。” 南朝 梁 沉约 《新安江水至清浅深见底贻京邑游好》诗:“千仞写乔树,百丈见游鳞。” 唐 韩愈 《次同冠峡》诗:“落英千尺堕,游丝百丈飘。”《北史·西域传·小月氏国》:“其( 小月氏国 )城东十里,有佛塔,周三百五十步,高八十丈……所谓百丈佛图也。”

(2).牵船的篾缆。《宋书·朱超石传》:“时军人缘 河 南岸,牵百丈, 河 流迅急,有漂渡北岸者,輒为虏所杀略。” 唐 杜甫 《十二月一日》诗之一:“一声何处送书雁,百丈谁家上瀨船。” 宋 程大昌 《演繁露·百丈》:“ 杜 诗舟行多用百丈,问之 蜀 人,云,水峻岸石又多廉稜……故劈竹为大瓣,以麻索连贯其际,以为牵具,是名‘百丈’。”《醒世恒言·独孤生归途闹梦》:“从此一路都是上水,除非大顺风,方使得布帆,风略小些,便要扯着百丈。你道怎么叫做百丈?原来就是縴子。” 清 黄遵宪 《下水船歌》:“百丈横牵上瀨舟,三朝三暮见 黄牛 。”

(3).借指井绳。 唐 杜甫 《铜瓶》诗:“铜瓶未失水,百丈有哀音。”

(4). 唐 代名僧 怀海 ,住 洪州 百丈山 ,因以为号,称“百丈禅师”。参阅《景德传灯录·洪州百丈山怀海禅师》。

有清

指 清 代。有,词头。《清史稿·礼志十二》:“有 清家 法,不立储贰。” 梁启超 《新民说》十六:“有 清二 百年间民德之变迁,在 朱 学时代有伪善者,犹知行恶之为可耻也,在 汉 学时代并伪焉者而无之,则以行恶为无可耻也。”

老病

(1).年老多病。《汉书·韦贤传》:“时 贤 七十餘,为相五岁, 地节 三年以老病乞骸骨,赐黄金百斤,罢归。”《后汉书·应劭传》:“故 胶西 相 董仲舒 老病致仕,朝廷每有政议,数遣廷尉 张汤 亲至陋巷,问其得失。” 唐 杜甫 《旅夜书怀》诗:“名岂文章著,官应老病休。”

(2).旧病。曾经患过而未根治的病。 鲁迅 《集外集拾遗补编·拳术与拳匪》:“ 陈先生 因拳术医好了老病,所以赞不绝口。”

隐几

(1).靠着几案,伏在几案上。《孟子·公孙丑下》:“有欲为王留行者,坐而言,不应,隐几而卧。”《庄子·齐物论》:“ 南郭子綦 隐机而坐,仰天而嘘。” 成玄英 疏:“隐,凭也。 子綦 凭几坐忘,凝神遐想。” 宋 陆游 《秋日焚香读书戏作》诗:“世事无端自纠纷, 放翁 隐几对炉熏。” 清 洪昇 《长生殿·雨梦》:“漏鼓三交,且自隐几而卧。”

(2).几案。 南朝 齐 谢朓 有《乌皮隐几》诗。《南齐书·孔稚珪传》:“﹝ 太祖 ﹞餉 灵产 白羽扇素隐几。” 唐 李冗 《独异志》卷中:“《会稽记》: 上虞 兰室山 葛玄 所隐之处,有隐几,化为鹿。”

虚心

(1) 谦虚;不自满、不自大

虚心使人进步,骄傲使人落后

虚心以纳下。——唐· 魏征《谏太宗十思疏》

(2) 心虚,心有所愧而胆怯

穷正

究治。《汉书·赵广汉传》:“ 广汉 得此,使中郎 赵奉寿 风晓丞相,欲以胁之,毋令穷正己事。”

三世

(1) 三代,常指祖孙三代

(2) 在美洲,尤指在美国出生并受教育的第二代日本移民的子女

意欲

见“ 意欲 ”。

(1).亦作“ 意慾 ”。欲望。《淮南子·道应训》:“故人主之意欲见於外,则为人臣之所制。” 宋 朱熹 《答林择之书》之一:“今方欲与朋友説,日用之閒,常切点检气习偏处,意欲萌处。” 清 陈天华 《论中国宜改制民主政体》:“倘非达於共和,国民之意慾难厌,霸者弥缝掩饰之策,决其不能奏效也。” 叶圣陶 《李太太的头发》:“她想新奇事情一定给她们望见了;一种意欲包围着她的脑袋。”

(2).想要。谓心想做某事。《后汉书·彭宠传》:“小奴意欲解之,视户外,见 子密 听其语,遂不敢解。”《二刻拍案惊奇》卷三:“我意欲完前日之约,不好自家启齿。”《红楼梦》第一回:“你携了此物,意欲何往?”

何处

哪里,什么地方。《汉书·司马迁传》:“且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!” 唐 王昌龄 《梁苑》诗:“万乘旌旗何处在?平臺宾客有谁怜?”《宋史·欧阳修传》:“ 脩 论事切直,人视之如仇,帝独奬其敢言,面赐五品服。顾侍臣曰:‘如 欧阳脩 者,何处得来?’” 茅盾 《一个女性》五:“但是何处有爱呢?何处是爱呢?”

毗耶

亦作“ 毗邪 ”。亦作“毘耶”。1.佛教语。梵语的译音。又译作“毗耶离”、“毘舍离”、“吠舍离”。古 印度 城名。《维摩经》说, 维摩诘 (意译 净名 )居士住 毗耶城 (在今 印度 比哈尔邦 南部)。 释迦牟尼 于该地说法时, 维摩诘 称病不去。 释迦 派 文殊师利 前往问疾。 文殊师利 问 维摩诘 :“何等是菩萨入不二法门?” 维摩诘 默然不对。 文殊师利 叹曰:“乃至无有文字语言,是真入不二法门”。古代诗文中,多以此佛教传说故事为杜口不言而深得妙谛的典故。 南朝 齐 王屮 《头陀寺碑文》:“掩室 摩竭 ,用启息言之津;杜口 毗邪 ,以通得意之路。” 唐 陆龟蒙 《奉酬裘美早春病中书事》诗:“欲入 毘耶 问,无人敌 浄名 。” 宋 张孝祥 《踏莎行》词:“故人相见尤堪喜, 山阴 乘兴不须回。 毗耶 问疾难为对。”

(2).指 维摩诘菩萨 。诗文中常用以比喻精通佛法、善说佛理之人。 唐 贾岛 《和孟逸人林下道情》:“陋巷贫无闷, 毗耶 疾未调。” 清 钱谦益 《赠胡泌水》诗:“谈天欲杜 毘耶 口,午夜燃灯礼 浄名 。” 清 姚鼐 《硕士约过舍久俟不至》诗:“巵言聊一放,闭口终 毘耶 。”

(3).指《维摩经》。 宋 王安石 《北窗》诗:“北窗枕上春风暖,谩读 毗耶 数卷书。”

居士

(1) 旧时出家人对在家信佛的人的泛称

(2) 古代称有德才而隐居不仕或未仕的人

相知

(1) 互相了解,知心

(2) 互相知心的朋友

与三四个相知方才吃得数杯,则听得街上闹炒炒。——《京本通俗小说》