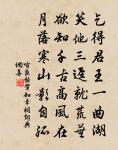

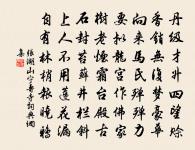

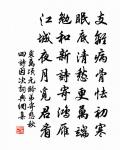

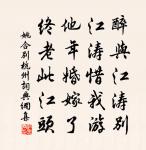

学仙谣原文

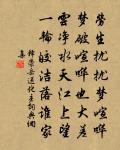

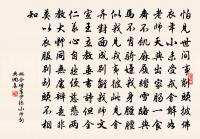

东东叩齿鸣天鼓,希夷内景升琼户。

莲台坐婴闭三蛊,仙名已入玉清府。

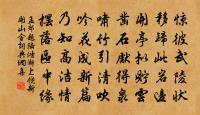

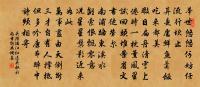

海尘渐起蓬莱山,瀛洲方丈飘渺间。

淮南鸡犬不易及,碧落龙髯那许攀。

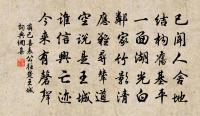

始叹平生空费力,家乡欲归归不得。

诗词问答

问:学仙谣的作者是谁?答:乾隆

问:学仙谣写于哪个朝代?答:清代

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 出处:御制乐善堂全集定本卷十九

参考注释

东东

象声词。《清朝野史大观·清代述异·科举时代之苦况》:“恭贺先生命运通,饯行侑酒鼓东东。”

叩齿

(1).牙齿上下相碰击。古代的一种养生之法。 北齐 颜之推 《颜氏家训·养生》:“吾尝患齿,摇动欲落,饮食热冷皆苦疼痛。见《抱朴子》有牢齿之法,早朝叩齿三百下为良,行之数日,即便平愈。” 唐 白居易 《晚起闲行》诗:“皤然一老子,拥裘仍隐几。坐稳夜忘眠,卧安朝不起。起来无可作,闭目时叩齿。” 宋 周密 《癸辛杂识前集·胎息》:“每日以子时后,披衣坐,面东或南,盘足坐,叩齿三十六通。” 清 曹寅 《惠山纳凉歌》:“临风叩齿漱寒泉,今夜移舟 太湖 尾。”

(2).道家所行的祝告仪式之一。叩左齿为鸣天鼓,叩右齿为击天磬,驱祟降妖用之。当门上下八齿相叩,为鸣法鼓,通真、朝奏用之。 宋 无名氏 《灯下闲谈·坠井得道》:“道士乃临楹秉简,叩齿焚香。”《水浒传》第七回:“众人有叩齿的,齐道:‘赤口上天,白舌入地。’”《醒世恒言·勘皮靴单证二郎神》:“ 韩夫人 叩齿礼拜。”

鸣天鼓

道教养身所用的一种扣齿法。 唐 李白 《玉真仙人词》:“ 玉真 之仙人,时往 太华峰 。清晨鸣天鼓,飇欻腾双龙。” 王琦 注:“《云笈七籤》:《九真高上宝书神明经》曰:扣齿之法,左相扣名曰打天鐘,右相扣名曰槌天磬,中央上下相扣名曰鸣天鼓……以正中四齿相扣,闭口缓颊,使声虚而深响也。”参见“ 天鼓 ”。

希夷

(1).《老子》:“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希。” 河上公 注:“无色曰夷,无声曰希。”后因以“希夷”指虚寂玄妙。 南朝 梁 萧统 《谢敕参解讲启》:“至理希夷,微言渊奥,非所能钻仰。” 唐 权德舆 《奉和郑宾客相公摄官丰陵扈从之作》诗:“莫究希夷理,空怀涣汗恩。”

(2).指虚寂玄妙的境界。 唐 韩愈 《顺宗实录五》:“臣闻上圣玄邈,独超乎希夷;彊名之极,犹存乎罔象。” 唐 钱起 《奉和圣制登会昌山应制》诗:“睿想入希夷,真游到 具茨 。”

(3).谓清静无为,任其自然。《北史·序传·李行之》:“年将六纪,官歷四朝,道协希夷,事忘可否。” 唐 白居易 《病中宴坐》诗:“外安支离体,中养希夷心。” 宋 范成大 《太上皇帝灵驾发引挽歌词》之一:“宵旰三星纪,希夷十闰年。”

(4).指道家、道士。 唐 元稹 《周先生》诗:“希夷 周先生 ,烧香调琴心。” 明 高启 《与王隐君宿贞宁守道馆》诗:“愿从希夷游,稽首青牛翁。” 清 高孝本 《登华山》诗:“希夷云际卧,毛女树边逢。”

内景

戏剧上指室内舞台的布景;电影方面指摄影棚内的场景

琼户

饰玉的门户。形容华美的居室。 唐 宋之问 《明河篇》:“复道连甍共蔽亏,画堂琼户特相宜。” 后蜀 孟昶 《木兰花》词:“起来琼户启无声,时见疎星渡河汉。” 清 龚自珍 《瑶华·董双成画像》词:“ 云英 嫁了, 弄玉归 来,向翠楼琼户。”

莲台

莲座

清府

清庙。《楚辞·刘向<九叹·思古>》:“ 蒯瞶 登於清府兮, 咎繇 弃而在壄。” 王逸 注:“清府,犹清庙也。”参见“ 清庙 ”。

蓬莱山

神山名。相传为仙人所居之处。《山海经·海内北经》:“ 蓬莱山 在海中。”《后汉书·窦章传》:“是时学者称 东观 为 老氏 臧室,道家 蓬莱山 。” 李贤 注:“ 蓬莱 ,海中神山,为仙府,幽经祕録并皆在焉。” 清 孙枝蔚 《寿汪生伯先生闵老夫人》诗:“何名 西王母 ,何处 蓬莱山 。”

瀛洲

亦作“ 瀛州 ”。1.传说中的仙山。《列子·汤问》:“ 渤海 之东,不知几亿万里……其中有五山焉,一曰 岱舆 ,二曰 员嶠 ,三曰 方壶 ,四曰 瀛洲 ,五曰 蓬莱 ……所居之人,皆仙圣之种。”《史记·秦始皇本纪》:“ 齐 人 徐市 等上书,言海中有三神山,名 蓬莱 、 方丈 、 瀛洲 ,僊人居之。” 唐 李白 《梦游天姥吟留别》:“海客谈 瀛洲 ,烟涛微茫信难求。” 明 无名氏 《鸣凤记·邹林游学》:“ 瀛洲 同泛济川船,伊吾共仗屠龙剑。”

(2).借指 日本 。 章炳麟 《狱中赠邹容》诗:“ 邹容 吾小弟,被髮下 瀛洲 。” 鲁迅 《集外集·<题三义塔>诗》:“偶值大心离火宅,终遗高塔念 瀛洲 。”

(3). 唐太宗 为网罗人才,设置文学馆,任命 杜如晦 、 房玄龄 等十八名文官为学士,轮流宿于馆中,暇日,访以政事,讨论典籍。又命 阎立本 画像, 褚亮 作赞,题名字爵里,号“十八学士”。时人慕之,谓“登瀛洲”。事见《新唐书·褚亮传》。后来的诗文中常用“登瀛洲”、“瀛洲”比喻士人获得殊荣,如入仙境。 宋 王禹偁 《病起归思》诗之二:“四十为郎非不偶,况曾提笔直 瀛州 。” 明 沉鲸 《双珠记·廷对及第》:“朝登 瀛洲 ,暮赐莲炬。” 清 陈梦雷 《杨椒山先生祠》诗:“衅开马市英魂恨,庙焕 瀛洲 俎豆香。”参见“ 登瀛洲 ”。

方丈

(1) 佛寺或道观中住持住的房间,因住持的居室四方各为一丈,故名

(2) 也指佛寺或道观的住持

飘渺

形容隐隐约约,若有若无

飘渺无常

淮南鸡犬

淮南王的鸡和狗。比喻投靠别人而得势的人。不易

(1).艰难,不容易。《诗·大雅·文王》:“宜鉴于 殷 ,骏命不易。” 朱熹 集传:“不易,言其难也。”《论语·子路》:“为君难,为臣不易。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲》:“要知此种文字,作之可怜,出之不易。” 毛 * 《<中国农村的社会主义高潮>的序言二》:“对于一些不易看懂的名词,作了一些注解。”

(2).不改变;不更换。《易·乾》:“不易乎世,不成乎名。” 王弼 注:“不为世俗所移易。”《汉书·哀帝纪》:“制节谨度以防奢淫,为政所先,百王不易之道也。” 颜师古 注:“言为常法,不可改易。” 宋 苏轼 《仇池笔记·记张憨子》:“冬夏布褐,三十年不易,然近之不觉有垢秽气。”

碧落

天空

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。——唐· 白居易《长恨歌》

龙髯

亦作“ 龙髥 ”。1.龙之须。《史记·封禅书》:“ 黄帝 采 首山 铜,铸鼎於 荆山 下。鼎既成,有龙垂胡髯下迎 黄帝 。 黄帝 上骑,羣臣后宫从上者七十餘人,龙乃上去。餘小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔,堕,堕 黄帝 之弓。百姓仰望 黄帝 即上天,乃抱其弓与胡髯号,故后世因名其处曰 鼎湖 ,其弓曰乌号。”后用为皇帝去世之典。 唐 李峤 《汾阴行》:“自从天子向 秦关 ,玉輦金车不復还。珠帘羽扇长寂寞, 鼎湖 龙髯安可攀?” 清 顾炎武 《谒欑宫文》之一:“行年五十,慨驹隙之难留;涉路三千,望龙髯而愈远。” 清 叶方蔼 《授职翰林学士感恩述怀》诗:“身离牛口惊还在,梦挽龙髥恨不廻。” 梁启超 《中国积弱溯源论》第四节:“而 文宗 显皇帝 ,復为 英 法 联军所迫,北狩 热河 , 鼎湖 一去,龙髯不返。”

(2).帝王之须。 唐 李远 《赠写御容李长史》诗:“玉座尘消砚水清,龙髯不动綵毫轻。”

(3).喻松叶;松。 唐 李贺 《五粒小松歌》:“緑波浸叶满浓光,细束龙髯铰刀剪。” 宋 王安石 《道傍大松人取为明》诗:“虬甲龙髯不易攀,亭亭千尺荫南山。”

许攀

许配,攀亲。 洪深 《香稻米》第一幕:“我们家里女孩子多,早点把 荷香 许攀给个好人家,也了却一桩心事。”

平生

(1) 终身;一生

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

婚姻是一个人的平生大事

(2) 向来;素来

他平生是很勤俭的

吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处。——清· 林觉民《与妻书》

费力

耗费力量,多指耗费较多的力量

我很费力地挖了一个坑

家乡

自己的家庭祖祖辈辈的居住地;故乡

不得

用在动词后面,表示不可以或不能够

吾不得而见之矣。——清·袁枚《黄生借书说》