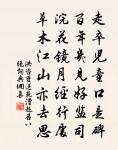

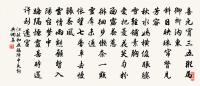

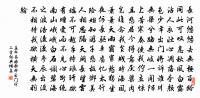

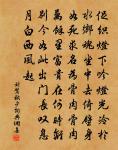

碧落洞原文

名因物之累,物尝不厌名。

标之曰到难,日有车马声。

苍崖匪才凿,洞室百步宏。

潜龙想鳞鬣,石乳悬旒缨。

溪流湛其中,吞吐日月精。

其源咫尺耳,盥濯未尝经。

我来先振衣,色变水石清。

倚杖聊四顾,高低古今铭。

颇恨辙迹多,不益云萝情。

西南有复岭,烟霞昼晦冥。

呼僧指问之,山外或小平。

茅茨构石壁,兔鹿浑微生。

沈吟幽栖地,雅兴宿志并。

何时一椽屋,散发入岩坰。

脱略五千言,坐忘六尺形。

看云会所适,以此休馀龄。

诗词问答

问:碧落洞的作者是谁?答:程之才

问:碧落洞写于哪个朝代?答:宋代

问:程之才的名句有哪些?答:程之才名句大全

注释

1. 押词韵第十一部

参考注释

不厌

(1).不嫌;不加以排斥。《论语·乡党》:“食不厌精,膾不厌细。”《韩非子·难一》:“战阵之间,不厌诈伪。” 清 李渔 《闲情偶寄·词曲》:“凡此皆有伦有脊之言,虽巧而不厌其巧。”

(2).不合。《文选·班彪<王命论>》:“取舍不厌斯位,符瑞不同斯度,而苟昧权利,越次妄据,外不量力,内不知命,则必丧保家之主。” 李善 注引 韦昭 曰:“厌,合也。”

(3).不满足;不饱。厌,通“ 饜 ”。《楚辞·离骚》:“众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。”《史记·伯夷列传》:“然 回 也屡空,糟穅不厌,而卒蚤夭。”《汉书·王莽传中》:“富者犬马餘菽粟,骄而为邪;贫者不厌糟糠,穷而为姦。” 明 方孝孺 《赠金溪吴仲实序》:“必学於诗、书、礼、乐、六艺之文至於终身而不厌。”

(4).不服。《汉书·景帝纪》:“诸疑狱,若虽文致於法而於人心不厌者,輒讞之。” 颜师古 注:“厌,服也。”

不魇,不做恶梦。厌,通“ 魘 ”。

车马

(1).车和马。古代陆上的主要交通工具。《诗·小雅·十月之交》:“择有车马,以居徂向。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·指瑕》:“夫车马小义,而歷代莫悟。” 明 孙柚 《琴心记·王孙作醵》:“早求车马,同行共赴。”

(2).谓驰骋游乐。《汉书·郊祀志下》:“愿明主时忘车马之好,斥远方之士虚语,游心帝王之术,太平庶几可兴也。” 南朝 齐 王融 《三月三日曲水诗序》:“耆年闕市井之游,稚齿丰车马之好。”

洞室

仙人所居之处。亦指隐土居住之室。 南朝 梁 沉约 《桐柏山金庭馆碑》:“吐吸烟霞,变炼丹液……下栖洞室,上宾羣帝。” 南朝 梁 何逊 《七召》:“至深潭之澳溟,有洞室之穹崇。”

潜龙

(1).谓阳气潜藏。《易·乾》:“初九,潜龙勿用。” 李鼎祚 集解引 马融 曰:“物莫大於龙,故借龙以喻天之阳气也。初九,建子之月,阳气始动於黄泉,既未萌芽,犹是潜伏,故曰潜龙也。” 唐 吕岩 《忆江南》词:“长生术,初九秘潜龙。慎勿从高宜作客,丹田流注气交通。”

(2).比喻圣人在下位,隐而未显。《乐府诗集·燕射歌辞二·食举歌》:“瑞徵辟,应嘉钟,舞云凤,跃潜龙。”《旧唐书·文苑传上·谢偃》:“勿忘潜龙之初,当怀布衣之始。”《三国演义》第九一回:“昔 太祖武皇帝 ,创立基业,本欲立 陈思王 子建 为社稷主;不幸奸谗交集,岁久潜龙。”

(3).比喻贤才失时不遇。《后汉书·马融传》:“聘畎亩之羣雅,宗重渊之潜龙。” 李贤 注:“潜龙,喻贤人隐也。” 清 顾炎武 《送李生南归寄戴笠王锡阐二高士》诗:“潜龙犹在水,别鹤已来 秦 。” 廖仲恺 《壬戌六月禁锢中闻变有感》诗:“咏到潜龙字字悽,那堪重赋井中泥。”

鳞鬣

(1).指龙的鳞片和鬣毛。 清 王士禛 《龙门阁》诗:“鳞鬣中怒张,风雨昼晦昧。”亦指鱼的鳞片和背鳍。 清 屈大均 《广东新语·鳞语·黄雀鱼》:“海人譟而惊之,化者十五,鳞鬣不开者不全化矣。” 清 李元 《蠕范·物候》:“鱖……形扁而腹圆,大口大目,细鳞有斑彩,其斑雄明雌暗,皆有鬐鬣,鳞鬣皆圆,黄质黑章。”

(2).代称龙。 宋 欧阳修 《和出省》:“共向丹墀侍临选,莫惊鳞鬣化风雷。”

(3).代称鱼。 五代 齐己 《池上感兴》诗:“碧底红鳞鬣,澄边白羽翰。” 清 屈大均 《广东新语·艺语·诸家画品》:“有 * 者, 香山 千户小旗,生有巧思,欲与 林良 抗衡,所画鳞鬣亦精絶。”

(4).代称松树。鳞喻松树皮,鬣喻松针。 明 吴承恩 《画松》诗:“鳞鬣如有声,飢蛟对相语。”

石乳

(1).见“ 石鐘乳 ”。

(2).茶名。 宋 顾文荐 《负暄杂录·建茶品第》:“又一种茶,聚生石崖,枝叶尤茂。 至道 初,有詔造之,别号石乳。”《宋史·地理志五》:“ 建寧府 贡火箭、石乳、龙茶。”《宋史·食货志下五》:“茶有二类,曰片茶,曰散茶。片茶蒸造……有龙、凤、石乳、白乳之类十二等。”

溪流

山间的小股水流;溪水

其中

那里面;那中间

乐在其中

吞吐

(1) 吞入吐出,比喻大量进出

这个港口一年可吞吐三千万吨货物

(2) 形容言语文章条理不清,意思含糊

吞吐其词

月精

(1).神话传说中的月的精灵。亦借指月亮。《初学记》卷一引《淮南子》:“ 羿 请不死之药於 西王母 , 羿 妻 姮娥 窃之奔月,託身於月,是为蟾蠩,而为月精。”《汉书·叙传下》:“ 元后 娠母,月精见表。”按,《元后传》:“初, 李 亲任 政君 ( 元后 )在身,梦月入其怀。”

(2).月的精华。《黄庭内景经·高奔》“高奔日月吾上道” 唐 梁丘子 注:“又《上清紫书》有吞月精之法:月初出时,西向叩齿十通,微呪 月魂 名。”《晋书·天文志上》:“又阳燧可以取火於日,而无取日於火之理,此则日精之生火明矣;方诸可以取水於月,而无取月於水之道,此则月精之生水了矣。”

(3).称白兔。传说月中有白兔,故称。 唐 权德舆 《中书门下贺河阳获白兔表》:“惟此瑞兽,是称月精。”

咫尺

(1) 比喻相距很近

天威不违颜咫尺。——《左传·僖公九年》

咫尺之遥

(2) 比喻微小

无咫尺之功

盥濯

(1).洗涤。 晋 陶潜 《庚戌岁九月中于西田穫早稻》诗:“盥濯息檐下,斗酒散襟颜。” 唐 韩愈 《元和圣德诗》:“皇帝俭勤,盥濯陶瓦。” 宋 司马光 《瘿盆》诗:“谁逢好事得寳蓄,裁供盥濯真可辱。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·阿绣》:“母亦喜,为之盥濯,竟妆,容光焕发。”

(2).指洗涤用具。《明史·隐逸传·倪瓒》:“﹝ 瓚 ﹞为人有洁癖,盥濯不离手。俗客造庐,比去,必洗涤其处。”

未尝

(1) ——加在否定词前面,构成双重否定;不是

这未尝不是一个好办法

(2) 不曾

终夜未尝合眼

未尝不叹息。——诸葛亮《出师表》

所未尝行。——《资治通鉴·唐纪》

未尝识书具。——宋· 王安石《伤仲永》

未尝有言。——明· 刘基《卖柑者言》

振衣

抖衣去尘,整衣。《楚辞·渔父》:“新沐者必弹冠,新浴者必振衣。” 王逸 注:“去尘秽也。” 晋 陆机 《招隐诗》:“明发心不夷,振衣聊躑躅。” 唐 白居易 《偶作》诗之二:“日出起盥櫛,振衣入道塲。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·胭脂》:“急起篝灯,振衣冥索。”

色变

脸色改变。表示惊惶不安。《史记·刺客列传》:“至阶, 秦舞阳 色变振恐,羣臣怪之。” 宋 陆游 《老学庵笔记》卷三:“ 杲 还,亡釵,不敢言而色变。” 清 王士禛 《池北偶谈·谈异四·剑侠》:“中丞启缄,忽色变而入。” 孙中山 《伦敦被难记》三:“ 唐某 闻予言,不觉色变,顿易其豪悍之口吻。”

水石

(1).指流水与水中之石。 北魏 郦道元 《水经注·溱水》:“水石惊瀨,传响不絶,商舟淹留,聆翫不已。” 唐 李白 《送王屋山人魏万还王屋》诗:“咆哮七十滩,水石相喷薄。” 宋 苏轼 《石钟山记》:“ 酈元 以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪鐘。”

(2).犹泉石。多借指清丽胜景。 唐 李白 《经乱后避地剡中留赠崔宣城》诗:“忽思 剡溪 去,水石远清妙。” 五代 齐己 《将之匡岳过寻阳》诗:“此路便堪归水石,何门更合向尘埃。” 宋 王安石 《同陈伯通钱材翁游山二君有诗因次原韵》:“强策羸驂寻水石,忽惊幽鸟下烟林。” 宋 苏轼 《奉诏减决囚禁记所经历》诗:“山川良甚似,水石亦堪儔。”

倚杖

(1).依赖。 晋 干宝 《晋纪总论》:“倚杖虚旷,依阿无心者,皆名重海内。”《晋书·赵胤传》:“ 南顿王 宗 反, 胤 杀 宗 ,於是 王导 、 庾亮 并倚杖之。” 清 薛福成 《书益阳胡文忠公与辽阳官文恭公交欢事》:“今用事者,胸无成见,依人而行,况以使相而握兵符,又隶旗籍,为朝廷所倚杖,每有大事,可借其言以得所请。”

(2).拄着手杖。 南朝 宋 鲍照 《代东武吟》:“腰镰刈葵藿,倚杖牧鷄豚。” 唐 王维 《辋川闲居赠裴秀才迪》诗:“倚杖柴门外,临风听暮蝉。” 唐 杜甫 《春归》诗:“倚杖看孤石,倾壶就浅沙。”

四顾

向四面环视

阿Q忽而大叫起来,抬了头仓皇的四顾。——《阿Q正传》

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。——唐· 李白《行路难》

高低

(1) 无论如何

嘴都说破了,老王高低不答应

通讯员却高低不肯,挟了被子就走。——《百合花》

(2) 终究,到底

高低找到了这本书

这本书高低叫他弄丢了

古今

古代和现代

古今差异

辙迹

亦作“ 辙跡 ”。1.车子行驶的痕迹。《艺文类聚》卷七一引 晋 枣据 《船赋》:“且其行无辙跡,止无所根,不疾而速,忽若驰奔。” 南朝 宋 颜延之 《赭白马赋》:“跨中州之辙迹,穷神行之轨躅。” 唐 白居易 《人之穷困由君之奢欲策》:“倦畋渔之乐,疲辙跡之游。” 清 马维翰 《泸定桥》诗:“人影漾惊波,行空无辙跡。” 艾青 《手推车》诗:“手推车,以单独的轮子,刻画在灰黄土层上的深深的辙迹,穿过广阔与荒漠。”

(2).痕迹。《老子》:“善行无辙迹,善言无瑕讁。” 南朝 梁 任昉 《答刘居士》诗:“行无辙跡,理絶心机。” 清 王夫之 《读四书大全说·论语·泰伯篇三》:“ 颜子 则去一分私,显一分公,除彼己之辙迹,而显其和平。”

(3).犹途径。《淮南子·主术训》:“今治乱之机,辙跡可见也。” 明 方孝孺 《任重斋记》:“他如七十子之徒,虽其才各殊,至於辙迹亦一而已,盖自任之道同也。” 清 包世臣 《与杨季子论文书》:“夫 孟 荀 文之祖也; 子政 、 子云 ,文之盛也:典型具在,辙迹各殊。”

见“ 辙迹 ”。

云萝

(1).藤萝。即紫藤。因藤茎屈曲攀绕如云之缭绕,故称。 南朝 宋 鲍照 《游思赋》:“结中洲之云萝,託绵思於遥夕。” 唐 孟郊 《送清远上人归楚山旧寺》诗:“水寺一别来,云萝三改阴。”

(2).指深山隐居之处。 宋 林逋 《深居杂兴》诗之二:“花月病怀看《酒谱》,云萝幽信寄《茶经》。” 明 陆采 《明珠记·荣封》:“朝玉殿,访云萝。亲骨肉,永欢娱。”

西南

(1) 西南方

其西南诸峰。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》

(2) ;向西向南

潭西南而望。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

(3) 指我国西南地区,包括四川、云南、贵州、西藏等省区

烟霞

烟雾和云霞,也指“山水胜景”

昼晦

白日光线昏暗。《楚辞·九歌·山鬼》:“杳冥冥兮羌昼晦,东风飘兮神灵雨。”《汉书·高帝纪上》:“大风从西北起,折木发屋,扬砂石,昼晦, 楚 军大乱,而 汉 王得与数十骑遁去。” 宋 苏轼 《太白词》之一:“雷闐闐,山昼晦。”

山外

(1). 太行山 以东地区。 战国 时泛指 秦 以外的六国地区。《文选·潘岳<西征赋>》:“有噤门而莫啟,不窥兵於 山 外。” 李善 注引《战国策》:“ 范雎 谓 秦王 曰, 秦 今反闭关,而不敢窥兵於 山 东者, 穰侯 为国谋不忠,大王计有所失也。”

(2).山的外边。 唐 张说 《侍宴蘘荷亭应制》诗:“山外闻簫管,还如天上逢。” 宋 林升 《西湖》诗:“山外青山楼外楼, 西湖 歌舞几时休?”

(3).佛教天台宗山外宗的省称。参见“ 山家宗 ”。

茅茨

亦作“茆茨”。1.茅草盖的屋顶。亦指茅屋。《墨子·三辩》:“昔者 尧 舜 有茅茨者,且以为礼,且以为乐。”《韩非子·五蠹》:“ 尧 之王天下也,茅茨不翦,采椽不斲。” 唐 钱起 《早渡伊川见旧邻作》诗:“村落通白云,茆茨隐红叶。” 清 侯方域 《明东平州太守常公墓志铭》:“公归而无居,乃居余之北村,茆茨数椽,意泊如也。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·黄英》:“乃於园中筑茅茨,择美婢往侍。”

(2).指简陋的居室。引申为平民里巷。 晋 袁宏 《后汉纪·桓帝纪下》:“不慕荣宦,身安茅茨。” 宋 苏轼 《内中御侍以下贺太皇太后年节词语》:“求贤审官,拔士茆茨之下。” 清 陈田 《明诗纪事戊籤·华察》引 陈卧子 曰:“ 子潜 清俭,似茅茨下人。”

(3).用以谦称自己的家。 唐 清昼 汤衡 《怀李司直纵联句》:“幽独何以慰,友人顾茅茨。” 宋 王安石 《寄阙下诸父兄兼示平甫兄弟》诗:“但愿一门皆贵仕,时将车马过茆茨。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·三仙》:“未修地主之仪,忽叨盛饌,於理不当。茅茨不远,可便下榻。”

石壁

有相当高度、表面呈垂直或悬垂的悬崖或峭壁

微生

(1).细小的生命;卑微的人生。 唐 骆宾王 《萤火赋》:“彼翾飞之弱质,尚矫翼而凌空。何微生之多躓,独宛颈以触笼。” 唐 李商隐 《过楚宫》诗:“微生尽恋人间乐,只有 襄王 忆梦中。” 宋 苏轼 《谢除侍读表》之二:“奉永日之清闲,未知所报;毕微生於尽瘁,终致此心。” 宋 杨万里 《宿龙回》诗:“大熟虚成喜,微生亦可嗟。” 清 唐孙华 《戒杀诗次东坡岐亭韵》:“微生共含灵,飞沉各自得。”

(2).复姓。 春秋 时 鲁 有 微生高 (《汉书·古今人表》作 尾生高 )、 微生亩 。见《论语·公冶长》、《论语·宪问》。

沈吟

亦作“沉吟”。1.深思。《古诗十九首·东城高且长》:“驰情整中带,沉吟聊躑躅。” 宋 秦观 《满园花》词:“一向沉吟久,泪珠盈襟袖。” 杨朔 《海罗杉》:“这段史实, 邹文楷 老人家说得那么清晰,那么动心,听了,使人沉吟回味,久久不能忘怀。”

(2).谓深深的思念。 三国 魏 曹操 《短歌行》之一:“但为君故,沉吟至今。” 宋 姜夔 《鹧鸪天·元夕有所梦》词:“谁教岁岁红莲夜,两处沉吟各自知。”

(3).迟疑,犹豫。《后汉书·隗嚣传》:“ 邯 得书,沉吟十餘日,乃谢士众,归命 洛阳 。”《晋书·刘曜载记》:“ 準 自以杀 曜 母兄,沉吟未从。”《二刻拍案惊奇》卷二八:“ 李方哥 见 程朝奉 要收拾起银子,便呆着眼不开口,儘有些沉吟不舍之意。” 许杰 《改嫁》:“她父亲想到这一层,便有些沉吟起来了。”

(4).低声吟味;低声自语。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·风骨》:“是以怊悵述情,必始乎风;沉吟舖辞,莫先乎骨。” 唐 独孤及 《寒夜溪行舟中作》诗:“沉吟《登楼赋》,中夜起三復。” 元 张可久 《满庭芳·春晚梅发元帅席上》曲:“谁感慨 兰亭 故纸,自沉吟罗扇新词。”《再生缘》第二一回:“娘娘见説沉吟道,凉药调和或者安。” 瞿秋白 《赤都心史》一:“﹝ 姮娥 ﹞渴涩的歌喉,早就澜漫沉吟,醉呓依微。”

(5).沉重。 明 汤显祖 《牡丹亭·闹殇》:“今夕中秋佳节,风雨萧条,小姐病转沉吟,待我扶他消遣。”

栖地

一群昆虫冬眠的地方(如地下的洞穴)

雅兴

高雅的兴趣

宿志

素有的,向来的志愿。《后汉书·列女传·王霸妻》:“今 子伯 之贵孰与君之高?奈何忘宿志而惭儿女子乎!”《旧唐书·儒学传下·邢文伟》:“公潜申勗戒,聿荐忠规,敬寻来请,良符宿志。” 宋 陆游 《幽居》诗:“宿志在人外,清心游物初。”

何时

(1).什么时候。表示疑问。《楚辞·九辩》:“皇天滛溢而秋霖兮,后土何时而得乾?” 唐 韩愈 《赠别元十八协律》诗之六:“寄书 龙城 守,君驥何时秣?”《宋史·岳飞传》:“或问:‘天下何时太平?’”

(2).什么时候。表示时间难以确定。 刘大白 《石下的松实》诗:“一棵松树,落下许多松实;不知何时,被压着一块大石。”

一椽

一条椽子。亦借指一间小屋。《魏书·任城王传》:“居无一椽之室,家闕儋石之粮。” 宋 朱熹 《次张彦辅西原之作》:“无处堪投跡,空山寄一椽。” 清 黄景仁 《夜坐示施雪帆》诗之一:“幸有一椽堪寄傲,底须狂趁六街尘。” 蔡东藩 许廑父 《民国通俗演义》第九八回:“属者兵连祸结,所至为墟,士持千里之粮,民失一椽之庇。”

散发

(1) 分散发出

散发调查表

(2) 释放出某种东西

散发一股臭气

(3) 披散着头发,指解冠隐居

散发绝世

岩坰

犹山野。 唐 白居易 《答桐花》诗:“如何有此用,幽滞在巖坰;岁月不尔驻,孤芳坐凋零。”

脱略

(1) 放任;不拘束

(2) 轻慢,不以为意

脱略细行,不为流俗之事。——《晋书·谢尚传》

脱略公卿,跌宕文史。——江淹《恨赋》

五千言

《史记·老子韩非列传》:“ 老子 迺著书上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知所终。”后以“五千言”为 老子 《道德经》的代称。 唐 白居易 《养拙》诗:“迢遥无所为,时窥五千言。” 宋 姜夔 《永遇乐·次韵辛克清先生》词:“五千言,老来受用,肯教造物儿戏。” 鲁迅 《集外集·<奔流>编校后记》:“ 老聃 作五千言, 释迦 有 恒河 沙数说,也还是东洋人中的‘好事之徒’也。”

坐忘

道家谓物我两忘、与道合一的精神境界。《庄子·大宗师》:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同於大通,此谓坐忘。” 郭象 注:“夫坐忘者,奚所不忘哉!既忘其迹,又忘其所以迹者,内不觉其一身,外不识有天地,然后旷然与变化为体而无不通也。” 唐 孟浩然 《游精思题观主山房》诗:“渐通玄妙理,深得坐忘心。” 清 钱谦益 《<颜子疏解>叙》:“不违仁者三月也,不违如愚者终身也。忘仁义,忘礼乐,而至于坐忘也。”

六尺

(1).见“ 六尺之孤 ”。

(2).指成年男子之身躯。 唐 李山甫 《下第献所知》诗之一:“虚教六尺受辛苦,枉把一身忧是非。” 明 姚士麟 《见只编》卷中:“我固知公等相索,故来就缚,且为共尽此酒,便以六尺付公耳。”

云会

云集,聚集。《史记·陈涉世家褚少孙论》:“天下云会响应。” 唐 张鷟 《朝野佥载》卷五:“观者填城溢郭,士女云会。”《旧唐书·儒学传序》:“是时四方儒士,多抱负典籍,云会京师。”《宋史·乐志十六》:“都人云会,芬茀夹道懽迎。”

所适

所嫁之人,丈夫。 清 李渔 《奈何天·崖略》:“多少词人能改革?夺旦还生,演作风流剧。美妇因而讐所适,纷纷邪行从斯出。” 清 钮琇 《觚賸·蛟桥幻遇》:“我姐妹五人,各有所适。”

以此

(1).犹言用这,拿这。《史记·孙子吴起列传》:“君因谓 武侯 曰:‘试延以公主, 起 有留心则必受之,无留心则必辞矣。以此卜之。’” 刘大白 《小鸟之群》:“如果枷锁镣铐,是一种荣典,一定有些人以此骄人,也一定有些人唯恐求之不得。”

(2).因此。《史记·季布栾布列传》:“当是时,诸公皆多 季布 能摧刚为柔, 朱家 亦以此名闻当世。”《警世通言·杜十娘怒沉百宝箱》:“原来纳粟入监的,有几般便宜:好读书,好科举,好中,结末来又有个小小前程结果。以此宦家公子,富室子弟,到不愿做秀才,都去援例做太学生。”