卜算子原文

天地水三官,下界吹龙笛。蓦听开元虎啸声,风伯雨师寂。

至孝养孀亲,红锦蛇吞鳖。

六路青牛驾宝车,显圣功端的。

诗词问答

问:卜算子的作者是谁?答:马钰

问:卜算子写于哪个朝代?答:元代

问:卜算子是什么体裁?答:词

问:马钰的名句有哪些?答:马钰名句大全

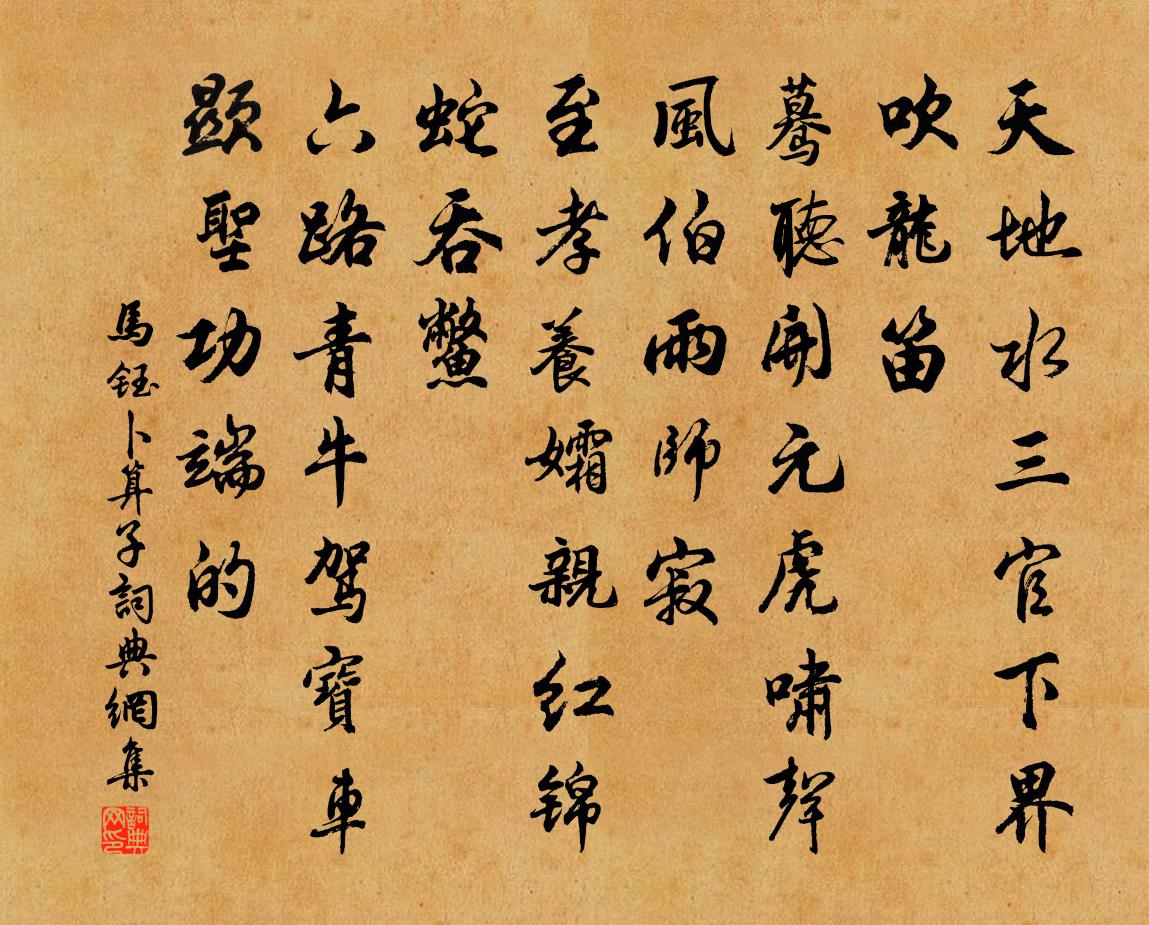

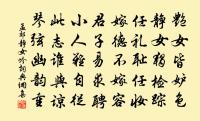

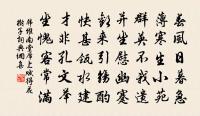

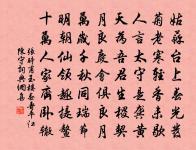

马钰卜算子书法欣赏

参考注释

天地

(1) 天和地。指自然界和社会

天地山川。——宋· 王安石《游褒禅山记》

天地之闻。——清· 黄宗羲《原君》

天地之大

震动天地。——明· 张溥《五人墓碑记》

(2) 比喻人们活动的范围

(3) 指天地之间,自然界

天地之精也。——《吕氏春秋·慎行论》

天地百法乎。——清· 洪亮吉《治平篇》又

天地调剂之法也。

天地不能生人。

天地之所以养人也。

三官

(1).古代三种官的合称。指大司徒、大司马、大司空。《礼记·王制》:“大司徒、大司马、大司空斋戒受质,百官各以其成,质於三官。”《左传·昭公四年》:“使三官书之,吾子为司徒,实书名;夫子为司马,与工正,书服; 孟孙 为司空,以书勋。”《孔子家语·正论》:“ 于奚 辞,请曲悬之乐,繁缨以朝,许之,书在三官。” 王肃 注:“司徒书名,司马书服,司空书勋也。”

(2).古代三种官的合称。军队中执掌鼓、金、旗以发布军令的三种官。《管子·兵法》:“三官:一曰鼓,鼓所以任也,所以起也,所以进也。二曰金、金所以坐也,所以退也,所以免也,三曰旗,旗所以立兵也,所以利兵也,所以偃兵也。此之谓三官,有三令而兵法治也。”

(3).古代三种官的合称。管理农、商、工的田师、市师、器师。《荀子·解蔽》:“农精於田,而不可以为田师;贾精於市,而不可以为市师;工精於器,而不可以为器师。有人也,不能此三技,而可使治三官,曰精於道者也。”《吕氏春秋·上农》:“凡民自七尺以上属诸三官,农攻粟,工攻器,贾攻货。” 高诱 注:“三官,农、工、贾也。”

(4).古代三种官的合称。 汉 代管理铸钱的均输、钟官、辨铜令三官。为水衡都尉之属官。《史记·平準书》:“其后二岁,赤侧钱贱,民巧法用之,不便,又废。於是悉禁郡国无铸钱,专令 上林 三官铸。” 裴骃 集解引《汉书百官表》:“水衡都尉, 武帝 元鼎 二年初置,掌 上林苑 ,属官有 上林 均输、钟官、辨铜令。”

(5).古代三种官的合称。 三国 时 魏国 称廷尉属官正、监、平为廷尉三官。《三国志·魏志·鲍勋传》:“詔曰:‘ 勛 指鹿作马,收付廷尉。’廷尉法议:‘正刑五岁。’三官驳:‘依律罚金二斤。’帝大怒曰:‘ 勛 无活分,而汝等欲纵之!收三官已下付刺姦,当令十鼠同穴。’”《资治通鉴·魏文帝黄初七年》引此文, 胡三省 注云:“三官,廷尉正、监、平也。”

(6).道教所奉的神。天官、地官、水官三帝的合称。传说天官赐福,地官赦罪,水官解厄。《黄庭内景经·沐浴》:“传得可授告三官。” 务成子 注:“三官,天地水也。” 唐 吴筠 《游仙》诗:“三官无遗谴,七祖升云軿。” 明 归有光 《汝州新造三官庙记》:“三官者出於道家,其説以天地水府为三元,能为人赐福赦罪解厄。”

(7).人体三种器官。指耳、目、心。《吕氏春秋·任数》:“凡耳之闻也,藉於静;目之见也,藉於昭;心之知也,藉於理。君臣易操,则上之三官废矣。” 高诱 注:“三官,耳、目、心。”

(8).人体三种器官。指口、目、耳。《淮南子·诠言训》:“食之不寧於体,听之不合於道,视之不便於性,三官交争,以义为制者,心也。” 高诱 注:“三官,三关,谓食、视、听也。”

下界

(1) 下方的界限

(2) 人间;对天上而言

龙笛

亦作“ 龙篴 ”。指笛。据说其声似水中龙鸣,故称。语本 汉 马融 《长笛赋》:“龙鸣水中不见已,截竹吹之声相似。”后则多指管首为龙形的笛。 唐 虞世南 《琵琶赋》:“叶笙鏞之律吕,叅钟石之经纬,於是凤簫輟吹,龙笛韜吟。” 宋 姜夔 《卜算子·吏部梅花八咏》词:“象笔带香题,龙笛吟春咽。”《元史·礼乐志五》:“龙笛,制如笛,七孔,横吹之,管首制龙头,衔同心结带。”

开元

唐玄宗李隆基年号(713—741)

开元天宝之际。——宋· 苏轼《教战守》

虎啸

(1).虎吼叫。 三国 魏 曹丕 《十五》诗:“雉雊山鸡鸣,虎啸谷风起。” 晋 陆机 《赴洛道中作》诗:“虎啸深谷底,鸡鸣高树颠。” 宋 范仲淹 《岳阳楼记》:“薄暮冥冥,虎啸猿啼。”

(2).比喻英杰得时奋起,四方风从,如风虎相感。语本《易·乾》:“云从龙,风从虎。” 孔颖达 疏:“虎是威猛之兽,风是震动之气,此亦是同类相感。故虎啸则谷风生,是风从虎也。” 汉 王褒 《圣主得贤臣颂》:“虎啸而谷风冽,龙兴而致云气。” 晋 赵至 《与嵇茂齐书》:“龙睇大野,虎啸六合。” 唐 李白 《经下邳圯桥怀张子房》诗:“ 子房 未虎啸,破产不为家。”

风伯

神话传说中称主司刮风的天神

雨师

(1).古代传说中司雨的神。《周礼·春官·大宗伯》:“以槱燎祀司中、司命,飌师、雨师。” 唐 白居易 《和微之三月三十日》:“雨师习习洒,云将飘飘翥。” 清 阎尔梅 《戊申禊日诗》:“畚鍤平治紫陌新,雨师先为我清尘。”

(2).柽柳的别称。 三国 吴 陆玑 《毛诗草木鸟兽虫鱼疏·其柽其椐》:“檉,河柳,生水旁,皮正赤如絳,一名雨师,枝叶似松。” 明 李时珍 《本草纲目·木二·柽柳》:“按 罗愿 《尔雅翼》云:天之将雨,檉先知之,起气以应,又负霜雪不凋,乃木之圣者也。故字从圣,又名雨师。”

至孝

谓极尽孝道。《礼记·祭义》:“至孝近乎王,至弟近乎霸。” 晋 袁宏 《后汉纪·灵帝纪下》:“ 楷 ( 李楷 )字 公超 , 河 南人,以至孝称,栖迟山泽,学无不贯,徵聘皆不就。”《北齐书·元孝友传》:“崇壮丘陇,盛饰祭仪,邻里相荣,称为至孝。”

六路

(1).犹六事。《大戴礼记·子张问入官》:“ 孔子 曰:有善勿专,教不能勿搢,已过勿发,失言勿踦,不善辞勿遂,行事勿留。君子入官,自行此六路者,则身安誉至而政从矣。” 卢辩 注:“上六者可以自通,故称路也。”

(2).六稜。 明 李时珍 《本草纲目·木二·诃黎勒》﹝集解﹞:“《岭南异物志》云: 广州 法性寺 有四五十株,子极小而味不涩,皆是六路…… 萧炳 曰: 波斯 舶上来者,六路黑色肉厚者良。六路即六稜也。”

(3).技击家称上、下、前、后、左、右为“六路”,因以指武术。 明 无名氏 《赵匡胤打董达》第二折:“凭着我六路全,胆气麄,扭羊头连併手揪捽,我教他目下丧身躯。”

青牛

(1).黑毛的牛。 南朝 梁简文帝 《乌栖曲》之三:“青牛丹轂七香车,可怜今夜宿倡家。” 唐 卢照邻 《长安古意》诗:“ 长安 大道连狭斜,青牛白马七香车。” 鲁迅 《故事新编·出关》:“但先给我的那匹青牛刷一下,鞍鞯晒一下。我明天一早就要骑的。”

(2).指土牛。旧时习俗,立春塑土牛用以劝耕。又称“春牛”。《隋书·礼仪志二》:“立春前五日,於州大门外之东,造青土牛两头,耕夫犁具。立春,有司迎春於东郊,竖青幡於青牛之傍焉。”参见“ 打春 ”。

(3).《史记·老子韩非列传》“於是 老子 廼著书上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知其所终” 司马贞 索隐引 汉 刘向 《列仙传》:“ 老子 西游, 关 令 尹喜 望见有紫气浮 关 ,而 老子 果乘青牛而过也。”后因以“青牛”为神仙道士之坐骑。《旧唐书·文苑传中·贺知章》:“故 越州 千秋观 道士 贺知章 ……以暮齿辞禄,再见款诚,愿追二老之踪,克遂 四明 之客。允叶初志,脱落朝衣,驾青牛而不还,狎白衣而长往。” 明 贾仲名 《金安寿》第二折:“説杀你驾青牛,乘赤鲤,驂白鹿,骑黄鹤,怎如俺这宝马雕鞍最好。”

(4). 老子 的代称。 明 李贽 《答周二鲁书》:“此儒者之用,所以竟为 蒙庄 所排, 青牛 所訶,而以为不如良贾也。”

(5).旧时谓三煞神之一。 宋 高承 《事物纪原·吉凶典制·撒豆穀》:“ 汉 世 京房 之女,适 翼奉 子, 奉 择日迎之, 房 以其日不吉,以三煞在门故也。三煞者,谓青羊、乌鸡、青牛之神也。凡是三者在门,新人不得入。”

(6).千年木精所变之牛。《太平御览》卷九百引《嵩高记》:“山有大松,或千岁,其精变为青牛。”

宝车

(1).佛教语。用七宝装饰的车,喻一乘之法,谓可以载众生到达彼岸。《观佛三昧海经·观四威仪品之馀》:“尔时世尊,化五百宝车,佛处车中,分身五百。” 南朝 陈 徐陵 《东阳双林寺傅大士碑》:“我有慧日明炬,如风宝车,济是沉舟,能升彼岸。”《法华经·譬喻品》:“以众宝物,造诸大车,有大白牛,肥壮多力,形体姝好,以驾宝车。”道教亦借用之。《云笈七籤》卷二三:“ 太上 遣宝车来迎,上登 太霄 ,游宴 紫极 。”

(2).泛指华贵的车。 唐 黄滔 《奉和翁文尧员外经过七林书堂见寄之什》:“駟马宝车行锡礼,金章紫綬带天香。”

圣功

(1).谓至圣之功。《易·蒙》:“蒙以养正,圣功也。” 唐玄宗 《幸凤泉汤》诗:“阴谷含神爨,汤泉养圣功。” 清 王夫之 《张子正蒙注·神化》:“ 庄生 欲蔑圣功,以清虚无累之至为神人,妄矣。”

(2).谓帝王的功业。《晋书·乐志下》:“肃肃清庙,巍巍圣功。” 唐 韩愈 《平淮西碑序》:“既还奏,羣臣请纪圣功,被之金石。” 明 李东阳 《重谒孝陵有述》诗:“日月无私照,乾坤仰圣功。”

(3).神灵的功力。 明 杨慎 《丹铅总录·地理·丘处机论海潮》:“大抵海水盈缩,譬乾象纵横耳,於理则无有边际,随风飘荡,莫能定准,何乃昼夜循环,不差度数,亦圣功道力不可思议耳。”

端的

(1) 果真;确实;果然

(2) 究竟

端的方管营、差拨两位用心。——《水浒传》

(3) 又

他端的从哪儿来?

(4) 底细;缘由;详情

我一问起,方知端的

(5) ——“端的”多见于早期白话