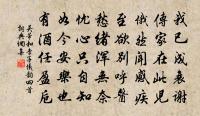

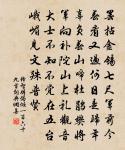

杂诗·其四原文

古人有精思,飘飘出天壤。

遗形若屣履,宁复顾烦鞅。

高凤会幽趣,乃贻漂麦让。

御寇好游适,初闻内观赏。

希夷本人境,奚惮不可往。

有说即忘言,指象真为驵。

诗词问答

问:杂诗·其四的作者是谁?答:沈辽

问:杂诗·其四写于哪个朝代?答:宋代

问:沈辽的名句有哪些?答:沈辽名句大全

注释

1. 押词韵第二部

参考注释

古人

泛指前人,以区别于当世的人

精思

(1).精力和思虑。《史记·鲁仲连邹阳列传》:“虽竭精思,欲开忠信,辅人主之治,则人主必有按剑相眄之跡,是使布衣不得为枯木朽株之资也。” 宋 曾巩 《拟辞免修五朝国史状》:“此臣所以穷日夜,惫精思,不敢忘须臾,志在於斯文。” 明 方孝孺 《悯知赋哀叶廷振》:“疲精思於编简兮,驰志虑於遗文。”

(2).精心思考。 汉 王充 《论衡·超奇》:“能精思著文连结篇章者为鸿儒。”《后汉书·张衡传》:“ 衡 乃拟 班固 《两都》作《二京赋》,因以讽諫。精思傅会,十年乃成。”《新唐书·虞世南传》:“﹝ 虞世南 ﹞与兄 世基 同受学於 吴 顾野王 餘十年,精思不懈,至累旬不盥櫛。” 裘廷梁 《论白话为维新之本》:“今用白话,不恃熟读,而恃精思。”

飘飘

(1).风吹貌。 晋 陶潜 《与殷晋安别》诗:“飘飘西来风,悠悠东去云。” 唐 韩愈 《丰陵行》:“清风飘飘轻雨洒,偃蹇旗斾卷以舒。”

(2).飞扬貌。 汉 张衡 《西京赋》:“度曲未终,云起雪飞。初若飘飘,后遂霏霏。” 南唐 冯延巳 《春光好》词:“飘飘轻絮满南园,墙下草芊眠。” 元 张埜 《水龙吟·咏游丝》词:“落花天气初晴,随风几缕来何处。飘飘冉冉,悠悠颺颺,欲留还去。”

(3).飞翔貌。《文选·潘岳<秋兴赋>》:“蝉嘒嘒而寒吟兮,雁飘飘而南飞。” 李善 注:“飘飘,飞貌。” 唐 李咸用 《投所知》诗:“谁能借与摶扶势,万里飘飘试一飞。” 宋 王安石 《春从沙碛底》诗:“万里卜凤凰,飘飘何时至?”

(4).轻盈舒缓,超尘脱俗的样子。《史记·司马相如列传》:“ 相如 既奏《大人之颂》,天子大説,飘飘有凌云之气,似游天地之閒意。” 宋 王安石 《用前韵戏赠叶致远直讲》:“飘飘凌云意,强御莫能慑。” 宋 苏轼 《前赤壁赋》:“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。” 清 刘大櫆 《<皖江酬唱集>序》:“璨璨乎珠玉之辉,飘飘乎云霞之态。” 周立波 《暴风骤雨》第一部十五:“﹝ 韩老六 ﹞把 杨老疙疸 灌得手脚飘飘,不知铁锹有几个齿了。”

(5).形容动荡不安、不平静。《隋书·文学传·孙万寿》:“如何载笔士,翻作负戈人。飘飘如木偶,弃置同芻狗。” 五代 王定保 《唐摭言·怨怒》:“波澜飘飘,风雨任运推转,何必越性干祈。” 宋 曾巩 《寄孙正之》诗:“貌癯心苦气飘飘,长饿空林不可招。”

(6).漂泊貌。形容行止无定。 晋 陆机 《从军行》:“苦哉远征人,飘飘穷四遐。” 唐 刘长卿 《睢阳赠李司仓》诗:“飘飘 洛阳 客,惆悵 梁园 秋。” 明 王云凤 《送客》诗:“云气溟濛雨欲丝,飘飘游子别离时。”

(7).迅疾貌,倏忽貌。《淮南子·兵略训》:“与飘飘往,与忽忽来,莫知其所之。” 元 刘伯亨 《朝元乐》套曲:“飘飘四季过,迢迢一年矣。” 明 何景明 《暮春》诗:“飘飘岁月此双燕,渺渺江湖聊一槎。”

(8).形容思想、意趣高远。 三国 魏 曹植 《七启》:“志飘飘焉,嶢嶢焉,似若狭六合而隘九州。” 北周 庾信 《谢赵王示新诗启》:“落落词高,飘飘意远。文异水而涌泉,笔非秋而垂露。” 宋 王安石 《次韵酬陆彦回》:“款款故情初未憖,飘飘新句总堪传。”

(9).形容遥远、久远。 三国 魏 徐干 《室思诗》:“浮云何洋洋,愿因通我词,飘飘不可寄,徙倚徒相思。” 明 何景明 《送望之赴汶上》诗之二:“賔朋半海内,弟妹各天涯。驻马临岐处,飘飘独望家。”

天壤

(1) 天和地

天壤间

(2) 相隔极远;相差极大

遗形

(1).超脱形骸,精神进入忘我境界。《文选·贾谊<鵩鸟赋>》:“真人恬漠兮,独与道息。释智遗形兮,超然自丧。” 李善 注:“《庄子》云: 仲尼 问於 颜回 曰:‘何谓坐忘?’回曰:‘堕支体,黜聪明,离形去智,同於大道,此谓坐忘。’ 司马彪 曰:‘坐而自忘其身。’” 晋 陆机 《王子乔赞》:“遗形 灵岳 ,顾景忘归。” 明 袁宏道 《答梅客生书》:“朋友则有一二小官,斋郎典客之类,絶口不谈朝事者,其胸中又无一段先入意见为主,僕遂得遗形纵古,不相妨碍。”

(2).道教指尸解登仙。 晋 陆云 《登遐颂》:“ 梅公 指景,有皇遗形。” 唐 岑文本 《京师至德观法王孟法师碑铭序》:“以 贞观 十二年七月十二日,遗形而化,春秋九十有七。” 宋 梅尧臣 《长歌行》:“遗形得极乐,昇仙上玉京。”

(3).遗体,遗骸。《宋书·夷蛮传·呵罗单国》:“是名 如来 ,应供正觉,遗形舍利,造诸塔象。” 宋 赞宁 等《宋高僧传·译经二·唐洛京圣善寺善无畏》:“今观 畏 之遗形,渐加缩小。”

(4).指遗留下来的形貌。形体、形式。 三国 魏 曹植 《叙愁赋》:“观图像之遗形,窃庶几乎 英 皇 。” 晋 潘岳 《杨仲武诔》:“临穴永诀,抚櫬尽哀。遗形莫绍,增慟余怀。” 唐 高适 《还京次睢阳祭张巡许远文》:“思壮志於冥寞,问遗形於荆杞。” 金 元好问 《大室同希颜赋》诗:“壮哉 崧维岳 ,盘盘上窈冥。中天瞻巨镇,元气有遗形。” 朱自清 《中国歌谣·歌谣的分类》:“最早的叙事歌是最古的民歌的遗形。”

屣履

拖着鞋子走路。多形容急忙的样子。《乐府诗集·杂曲歌辞二·伤歌行》:“揽衣曳长带,屣履下高堂。”《后汉书·郑玄传》:“国相 孔融 深敬於 玄 ,屣履造门。” 李贤 注:“屣谓纳履未正,曳之而行,言趋贤急也。”《南齐书·蔡约传》:“ 高宗 为録尚书辅政,百僚屣履到席, 约 躡屐不改。” 唐 韩愈 《后汉三贤赞·王符》:“衣不及带,屣履出迎。”

高凤

(1).高处的凤凰。语本《诗·大雅·卷阿》:“凤皇鸣矣,于彼高冈。” 郑玄 笺:“凤皇鸣于山脊之上者,居高视下,观可集止。喻贤者待礼乃行。” 南朝 宋 颜延之 《秋胡行》:“椅梧倾高凤,寒谷待鸣律。”比喻贤者。 唐 杜甫 《赠翰林张四学士垍》诗:“无復随高凤,空餘泣聚萤。”

(2).振翅高飞的凤凰。 唐 许浑 《洛中游眺贻同志》诗:“楼势排高凤,桥形架断虹。”

幽趣

幽雅的趣味。 唐 李收 《和中书侍郎院壁画云》:“映篠多幽趣,临轩得野情。” 宋 梅尧臣 《送张中乐屯田知永州》诗:“莫将车骑喧,独往探幽趣。”《西游记》第二四回:“经歷许多山水,都是那嵯峨险峻之处,更不似此山好景,果然的幽趣非常。”

指地狱。 宋 洪迈 《夷坚乙志·馀杭宗女》:“儿不幸死,而冥数当与僧合,自知 * 以貽父母羞,然腹已有孕,儻不得生子,则沉沦幽趣,长无脱期。”

漂麦

汉 高凤 妻晒麦于庭,令 凤 护麦, 凤 持书诵读,时天暴雨,潦水漂麦, 凤 竟不知。见《后汉书·逸民传·高凤》后以“漂麦”为专心读书的典实。 清 赵翼 《漫兴》诗:“尚躭书味忘漂麦,未长诗功想揠苗。”

御寇

(1).即 列御寇 。相传为 战国 郑 人,属道家者流。《庄子·田子方》:“ 御寇 伏地,汗流至踵。” 明 高启 《出郊抵东屯》诗之四:“不能使争席,心愧 御寇 徒。”

(2).抗击敌寇。御,通“ 御 ”。 宋 王安石 《与王子醇书》:“得书,喻以御寇之方。”

谓防御贼寇。《易·蒙》:“上九,击蒙,不利为寇,利御寇。”《左传·襄公十年》:“征者丧雄,御寇之利也。”

游适

犹游乐。《宋书·王敬弘传》:“山郡无事,恣其游适,累日不回,意甚好之。”《魏书·夏侯道迁传》:“於京城之西,水次之地,大起园池,殖列蔬果,延致秀彦,时往游适。” 宋 沉辽 《杂诗》之四:“ 御寇 好游适,初闻内观赏。”

观赏

观看欣赏

场长还特别拿出一枝中式钢枪给大家观赏。——吴伯萧《猎户》

希夷

(1).《老子》:“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希。” 河上公 注:“无色曰夷,无声曰希。”后因以“希夷”指虚寂玄妙。 南朝 梁 萧统 《谢敕参解讲启》:“至理希夷,微言渊奥,非所能钻仰。” 唐 权德舆 《奉和郑宾客相公摄官丰陵扈从之作》诗:“莫究希夷理,空怀涣汗恩。”

(2).指虚寂玄妙的境界。 唐 韩愈 《顺宗实录五》:“臣闻上圣玄邈,独超乎希夷;彊名之极,犹存乎罔象。” 唐 钱起 《奉和圣制登会昌山应制》诗:“睿想入希夷,真游到 具茨 。”

(3).谓清静无为,任其自然。《北史·序传·李行之》:“年将六纪,官歷四朝,道协希夷,事忘可否。” 唐 白居易 《病中宴坐》诗:“外安支离体,中养希夷心。” 宋 范成大 《太上皇帝灵驾发引挽歌词》之一:“宵旰三星纪,希夷十闰年。”

(4).指道家、道士。 唐 元稹 《周先生》诗:“希夷 周先生 ,烧香调琴心。” 明 高启 《与王隐君宿贞宁守道馆》诗:“愿从希夷游,稽首青牛翁。” 清 高孝本 《登华山》诗:“希夷云际卧,毛女树边逢。”

本人

(1) 说话人指自己

我本人非常赞成这个主张

(2) 指当事人自己或前边所提到的人自己

这件事他本人并不知道

不可

(1)

不可能;不可以

兼与药相粘,不可取。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》

学不可以已。——《荀子·劝学》

(2)

决不能,必须不

而势力众寡不可论。——《资治通鉴》

不可一概而论

(3)

与“非”搭配,表示必须或一定

今天这个会很重要,我非去不可

忘言

(1).谓心中领会其意,不须用言语来说明。语本《庄子·外物》:“言者所以在意,得意而忘言。” 三国 魏 曹植 《苦思行》:“中有耆年一隐士,鬚髮皆皓然,策杖从我游,教我要忘言。” 宋 陈师道 《次韵德麟植桧》:“萧萧孤竹君,忘言理相契。” 明 陈汝元 《金莲记·就逮》:“莫笑忘言真有道,自惭搜句百无功。”

(2).指不借语言为媒介而相知于心的友谊。《晋书·山涛传》:“后遇 阮籍 ,便为竹林之交,著忘言之契。” 唐 韩愈 《祭薛中丞文》:“况某等忘言斯久,知我俱深。”

(3).忘其所言;不须言说。 明 沉德符 《野获编·言事·抗疏中辍》:“二公皆名士正人,所言必不妄,但权奸已败,即往事果真,亦当忘言,此等追叙,似乎蛇足。”

指象

谓天以景象示意。《汉书·杜邺传》:“案《春秋》灾异,以指象为言语,故在於得一类而达之也。” 颜师古 注:“谓天不言,但以景象指意告喻人。”《汉书·五行志下之上》:“指象昭昭,以觉圣朝。”