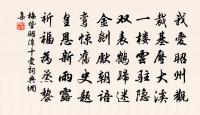

禅人并化主写真求赞原文

枯木之春,蟠桃之辰。自然时节,不费精神。

啐啄丹山之凤窟,游跃桃华之龙津。

一机历历,三昧尘尘。

眼中之物物中眼,身里出门门里身。

诗词问答

问:禅人并化主写真求赞的作者是谁?答:释正觉

问:禅人并化主写真求赞写于哪个朝代?答:宋代

问:释正觉的名句有哪些?答:释正觉名句大全

参考注释

枯木

(1).老树;枯树。《管子·度地》:“伐枯木而去之,则夏旱至矣。”《汉书·五行志中之下》:“枯木復生,人君亡子。” 南朝 梁 范缜 《神灭论》:“如因荣木变为枯木,枯木之质,寧是荣木之体!” 唐 卢照邻 《行路难》诗:“君不见 长安 城北 渭 桥边,枯木横槎卧古田。”《新唐书·五行志一》:“ 武德 四年, 亳州 老子祠 枯树復生枝叶……占曰:‘枯木復生,权臣执政。’”

(2).比喻颓丧之心或老朽之人。 北周 庾信 《小园赋》:“心则 歷陵 枯木,髮则 睢阳 乱丝。” 宋 范成大 《与时叙现老纳凉池上》诗:“笑我两枯木,独与三冬期。”

(3).指刑具。 唐 高彦休 《唐阙史·秦中子得先人书》:“富室少年列状始末,诉於县官,詰问伏罪,遂寘枯木。” 宋 陶穀 《清异录·肉雷》:“ 来绍 ,乃 唐 酷吏 俊臣 之裔,天禀鷙忍……每肆枯木之威,则百囚俱断,轰响震动一邑,时呼肉雷。”

(4).指神主;棺材。 宋 孔平仲 《续世说·直谏》:“今兵士之徒无罪,乃驱之行阵之间,委之锋鏑之下,使肝脑涂地,魂魄无归,令其老父、孤儿、寡妻、慈母望轊车而掩泣,抱枯木以摧心。” 宋 黄庭坚 《母安康郡太君祭亡女陈氏十娘文》:“惟女面目,永隔枯木。呜呼昊天,忍此荼毒。”

蟠桃

(1).神话中的仙桃。据《论衡·订鬼》引《山海经》:“沧海之中,有 度朔之山 ,上有大桃木,其蟠屈三千里。”又据《太平广记》卷三引《汉武内传》载:七月七日, 西王母 降,以仙桃四颗与帝。帝食辄收其核, 王母 问帝,帝曰:“欲种之。” 王母 曰:“此桃三千年一生实,中夏地薄,种之不生。”帝乃止。 宋 张孝祥 《水调歌头·为时传之寿》词:“蟠桃未熟,千岁容与且人间。” 清 黄遵宪 《车驾驻开封府》诗:“诸侯香草方毡幕, 西母 蟠桃又綺筵。”

(2).桃的一种。果形扁圆,味甘美,汁不多。 宋 毛滂 《清平乐》词:“欲助我公寿骨,蟠桃等见开花。”

(3).传说中的山名。 唐 柳宗元 《游南亭夜还叙志七十韵》:“披山穷木禾,驾海逾 蟠桃 。”参见“ 蟠木 ”。

(4).见“ 蟠桃胜会 ”。

自然

(1) 宇宙万物;宇宙生物界和非生物界的总和,即整个物质世界,自然界

改造自然

自然之理也。——宋· 欧阳修《新五代史·伶官传》

择于自然。——赫胥黎著、 严复译《天演论》

近于自然。——蔡元培《图画》

(2)

(3) 属于或关于自然界的、存在于或产生于自然界的、非人为的

自然现象

自然之验。——《史记·货殖列传》

(4) 不勉强,不拘束,不呆板

他的动作很自然

复得返自然。(指无拘无束的田园生活)。——晋· 陶渊明《归园田居》

自然蛾眉。——唐· 李朝威《柳毅传》

(5) 不经人力干预而自由发展

听其自然

(6) 当然

带露折花,色香自然要好得多。——鲁迅《朝花夕拾》

时节

(1) 季节;时令

好雨知时节,当春乃发生。——唐· 杜甫《春夜喜雨》

(2) 又如:清明时节;秋收时节

(3) 时候

正是江南好风景,落花时节又逢君。——唐· 杜甫《江南逢李龟年》

精神

(1) 指意识、思维、神志等

精神为之。——汉· 王充《论衡·订鬼篇》

(2) 又

俱用精神。

精神复旧。——《聊斋志异·促织》

(3) 指内容的实质所在;主要的意义

译者没有体会原文的精神

(4) 活力;精力

精神饱满

(5) 活跃;有生气

那孩子大大的眼睛很精神

(6) 意志

不挠之精神。——孙文《黄花冈七十二烈士事略序》

牺牲精神。

丹山

(1).南方当日之地。 南朝 梁 江淹 《水上神女赋》:“非 丹山 之赫曦,闻琴瑟之空音。”参见“ 丹穴 ”。

(2).古谓产凤之山名。《吕氏春秋·本味》:“ 流沙 之西, 丹山 之南,有凤之丸, 沃 民所食。”《说唐》第十三回:“凤翅展 丹山 ,天下咸欣瑞兆。”参见“ 丹穴 ”。

(3).山名。在今 湖北 宜都县 西。《北堂书钞》卷一五一引 晋 袁山松 《宜都记》:“郡西北四十里有 丹山 。山间时有赤气笼林,岭如丹色,因名 丹山 。”

(4).地名。指 丹州 ,在今 陕西 宜川县 东北。 北周 庾信 《周上柱国宿国公河州都督普屯威神道碑》:“校战 丹山 ,移营 白璧 。” 倪璠 注:“ 丹山 , 丹州 。”

游跃

游戏跳跃。 清 袁枚 《随园诗话》卷十:“记幼时游跃之场,极为宽展。”

桃华

见“ 桃花 ”。

龙津

(1).即 龙门 。 龙门 一名 河津 ,故称。《晋书·郭璞传》:“登降纷於九五,沦涌悬乎 龙津 。” 明 徐芳 《城门高》诗:“虾蝤百辈走耽耽,直取 龙津 为窟宅。”参见“ 龙门 ”。

(2).喻高德硕望。《梁书·陆倕传》:“过龙津而一息,望凤条而曾翔。”

(3).喻仕宦腾达之路。《晋书·孙绰传》:“﹝ 绰 ﹞尝鄙 山涛 ,而谓人曰:‘ 山涛 吾所不解,吏非吏,隐非隐,若以 元礼 门为 龙津 ,则当点额暴鳞矣。’” 唐 李商隐 《春日寄怀》诗:“欲逐风波千万里,未知何路到 龙津 。” 冯浩 注:“《三秦记》:‘ 河津 一名 龙门 ,水险不通,龟鱼之属莫能上,江海大鱼薄集门下数千,不得上,上则为龙。’”

(4).指龙池。 唐 李德裕 《离平泉马上作》诗:“十年紫殿掌洪钧,出入三朝一品身。 文帝 宠深陪雉尾, 武皇 恩厚宴 龙津 。”借指宫中。《醒世恒言·隋炀帝逸游召谴》:“轩内好,嬉戏下龙津。玉管朱絃闻尽夜,踏青鬭草事青春,玉輦从羣真。”参见“ 龙池 ”。

历历

一个个清晰分明

历历可数

历历在目

三昧

佛教用语,梵文 Samādhi 的音律,意思是止息杂念,使心神平静,是佛教的重要修行方法。借指事物的要领,真谛

正令笔扛鼎,亦未造三昧。——陆游《示子过》

深得其中三昧

尘尘

(1).佛教语。犹言世界。 宋 苏轼 《迁居》诗:“吾生本无待,俯仰了此世。念念自成刼,尘尘各有际。” 赵次公 注:“佛以世界为尘,尘尘有际,言物各有世界也。” 宋 范成大 《十月二十六日偈》:“窗外尘尘事,窗中梦梦身。”

(2).佛教语。犹言世世;无量数。 唐 常达 《山居八咏》之五:“真性寂无机,尘尘祖佛师。” 宋 苏轼 《梦斋铭》:“梦觉之间,尘尘相授,数传之后,失其本矣。” 清 龚自珍 《己亥杂诗》之八一:“歷刼如何报佛恩?尘尘文字以为门。”

眼中

犹言心目中。 宋 苏轼 《予以事繫御史台狱遗子由》诗之二:“眼中犀角真吾子,身后牛衣愧老妻。”

物物

各种东西,各种事物

物物各自异。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

一物以与物物争。——赫胥黎著、 严复译《天演论》

中眼

戏曲名词。一小节音乐的第三个拍子。一板三眼的节拍为四拍,第一拍叫做“板”,第二拍叫做“头眼”,第三拍叫做“中眼”,第四拍叫做“末眼”。戏曲曲谱上,以“。”作为中眼的符号。

出门

(1) 离家外出或远行

(2) 〈方〉∶出嫁