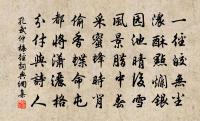

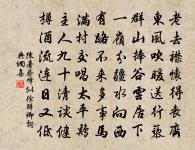

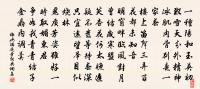

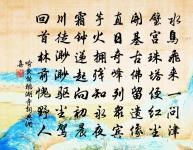

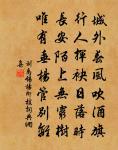

望凤凰墩未至寄题原文

凤凰墩据湖中间,绣漪桥北舟路便。

过桥恰值有风作,果然漪绣生波澜。

榜人拮据齐邪许,视其意中颇畏难。

长堤咫尺命拢岸,轻舆就陆如桥安。

楼墩遥望拟蓬阆,长歌题寄同凭栏。

却忆金陵名偶合,七言古律贻青莲。

浮云蔽日寓深意,岂无似者吾惕然。

诗词问答

问:望凤凰墩未至寄题的作者是谁?答:乾隆

问:望凤凰墩未至寄题写于哪个朝代?答:清代

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 押词韵第七部 出处:御制诗四集卷八十九

参考注释

凤凰

具有鲜艳羽毛和优美体型和动作的一种鸟,从前中国皇宫里将它驯养,并与神话中的凤凰相联系,作为好运的象征,有人认为它就是眼斑冠雉(青鸾)

中间

(1) 中心

中间突破

(2) 在事物两端之间或两个事物之间

中间驰至九天。——唐· 李朝威《柳毅传》

坐在他们两个中间

(3) 在里面

生活在人民群众中间。

过桥

迷信风俗,“做七”时的一种仪式。 欧阳山 《三家巷》十七:“ 区细 和 区卓 捧着 区桃 的灵牌,到门口外面去‘过桥’。桥是竹枝扎成的,上面糊着金色的纸和银色的纸,一共有两座,一座叫金桥,一座叫银桥。正位师姑宣读了手卷,吹鼓手奏起‘三皈依’的乐章来,师姑们齐声念唱。每唱一节,正位师姑用手卷在桥上一指,灵牌就往上挪动一级。到了桥顶,又往下降;过了金桥,又过银桥, 周炳 一直看到过完了桥,才告辞回家。”

果然

(1) 确实如此,表示事实与所说或所料相符

果然名不虚传

里头果然有一件粉红色的纱衣,她就拿起来,转身走进树林。——《牛郎织女》

(2) 连词,表示假设

那儿果然像你说的那么热,我去时就连毛衣也不用带了。

(3) 饱足的样子

适莽苍者,三食而反,腹犹果然。——《庄子·逍遥游》

波澜

(1) * 浪

至若春和景明,波澜不惊(起)。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》

(2) 多用于比喻

文章波澜起伏

榜人

船夫,舟子。《文选·司马相如<子虚赋>》:“榜人歌,声流喝,水虫骇,波鸿沸。” 郭璞 注引 张揖 曰:“榜,船也。” 唐 吴筠 《舟中夜行》诗:“榜人识江路,掛席从宵征。” 王德钟 《月夜渡淀湖歌》:“忽闻榜人笑不止,芦边簌簌东风起。”

拮据

(1) 原指鸟衔草筑巢,鸟足(手)劳累

予手拮据。——《诗·豳风·鸱鸮》

(2) 后比喻经济窘迫

近来国家被抄以后,诸事运用不来,也是每形拮据。——《红楼梦》

手头拮据

邪许

亦作“ 邪軤 ”。亦作“ 邪謣 ”。劳动时众人一齐用力所发出的呼声。即号子声。一人领呼称为号头,众人应和称为打号。《文子·微明》:“今夫挽车者,前呼邪軤,后亦应之,此挽车劝力之歌也。”《淮南子·道应训》:“今夫举大木者,前呼邪许,后亦应之,此举重劝力之歌也。”《吕氏春秋·淫辞》“前乎舆謣” 汉 高诱 注:“舆謣或作邪謣。前人倡,后人和,举重劝力之歌声也。” 清 魏源 《江南吟》之五:“入闸闸为阻,千夫万夫挽邪许。” 王统照 《鬼影》:“满舱面上尽是些邪许相呼的工人。”

意中

(1) 心中

我意中的伙伴

(2) 意料之中

意中之事

畏难

畏惧艰难

攻坚莫畏难

咫尺

(1) 比喻相距很近

天威不违颜咫尺。——《左传·僖公九年》

咫尺之遥

(2) 比喻微小

无咫尺之功

拢岸

将船只靠岸

轻舆

轻车。 晋 左思 《吴都赋》:“轻舆按轡以经隧,楼船举颿而过肆。” 宋 曾巩 《游 * 山》诗:“我驰轻舆岂知倦,倏忽遂觉穷嶔崟。”

遥望

向远处看;看远方

遥望山头的苍松

蓬阆

蓬莱 阆苑 。传说中的神仙住处。泛指仙境。 唐 杨衡 《秋夜闲居即事寄庐山郑员外蜀郡符处士》诗:“ 蓬 閬 絶华耀,况乃处穷愁。” 明 屠隆 《綵毫记·仙翁指教》:“心地清凉,似身世游 蓬 閬 。” 清 唐孙华 《送同年郑禹梅出守高州兼柬王西亭明府》诗:“到郡奉板舆,官斋似 蓬 閬 。”

长歌

(1).放声高歌。 汉 张衡 《西京赋》:“女娥坐而长歌,声清畅而蜲蛇。” 唐 李贺 《长歌续短歌》:“长歌破衣襟,短歌断白髮。” 明 何景明 《赠郑佐》诗:“ 老郑 空同 客,长歌 北海 尊。” 清 邹容 《和西狩》:“目瞑负多久,长歌招国魂。”

(2).篇幅较长的诗歌。 唐 司空图 《冯燕歌》:“为感词人 沉下贤 ,长歌更与分明説。”

凭栏

身倚栏杆

凭栏远眺

金陵

(1).古邑名。今 南京市 的别称。 战国 楚威王 七年(公元前333年)灭 越 后在今 南京市 清凉山 ( 石城山 )设 金陵邑 。 南朝 齐 谢朓 《鼓吹曲·入朝曲》:“ 江 南佳丽地, 金陵 帝王州。” 唐 李白 《金陵歌送别范宣》:“ 金陵 昔时何壮哉!,席卷英豪天下来。”

(2).中晚 唐 人常以指 润州 (今 江苏省 镇江市 )。 唐 李绅 《宿瓜州》诗:“烟昏水郭津亭晚,迴望 金陵 若动摇。” 唐 杜牧 《杜秋娘》诗序:“ 杜秋 , 金陵 女也。” 冯集梧 注:“…… 唐 人谓 京口 亦曰 金陵 。” 宋 王楙 《野客丛书·北固甘罗》:“ 赵璘 《因话録》言 李勉 至 金陵 ,屡讚 招隐寺 标致。盖时人称 京口 亦曰 金陵 。”

(3). 北魏 拓跋珪 陵墓。在今 内蒙古自治区和林格尔县 ,故 盛乐城 西北。《魏书·太祖纪》:“ 永兴 二年九月甲寅,上諡 宣武皇帝 ,葬於 盛乐 金陵 。”

(4).指 四川 铜陵山 。 唐 王勃 《为人与蜀城父老书》:“山分玉字,水向 金陵 。” 蒋清翊 注引《后汉书·公孙述传》注:“ 蜀 有 铜陵山 。”

偶合

无意中恰巧相同或一致

我们在这一点上意见一致完全是偶合

七言

(1).指七字诗句。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·章句》:“六言七言,杂出《诗》、《骚》。”《隋书·音乐志上》:“《需雅》,八曲,七言。” 清 沉復 《浮生六记·闲情记趣》:“主考出五七言各一句,刻香为限,行立构思……十六对中取七言三联,五言三联。” 清 赵翼 《瓯北诗话·杜少陵诗》:“凡七言多上四字相连,而下三字足之。” 鲁迅 《朝花夕拾·从百草园到三味书屋》:“对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言。”

(2).指七言诗。《汉书·东方朔传》:“ 朔 之文辞,此二篇最善。其餘有《封泰山》……八言、七言上下,《从公孙弘借车》,凡 向 所録 朔 书具是矣。” 颜师古 注引 晋灼 曰:“八言、七言诗,各有上下篇。”《陈书·江总传》:“好学,能属文,於五言七言尤善。” 宋 严羽 《沧浪诗话·诗体》:“七言起於 汉武 柏梁 。” 清 袁枚 《随园诗话补遗》卷十:“不知 唐 人五言工,不必再工七言也;古体工,不必再工近体也。”

古律

(1).指古乐律。古代认为度量衡之制起于乐律。《辽史·乐志》:“十二律用 周 黍尺九寸管,空径三分为本。 道宗 大康 中,詔行秬黍所定升斗,尝定律矣。其法大抵用古律焉。”《清通典·乐四》:“ 宋 蔡元定 《律吕新书》亦附之篇后,顾古律既亡,度量权衡之制无所折衷。”参见“ 古律尺 ”。

(2).指古时的律令。《新唐书·赵冬曦传》:“古律条目千餘。 隋 时姦臣侮法……一辞而废条目数百。自是轻重沿爱憎,被罚者不知其然。”

青莲

(1).青色莲花。瓣长而广,青白分明。 南朝 梁 江淹 《莲花赋》:“发青莲於王宫,验奇花於陆地。” 胡之骥 注:“ 观音大士 生於王宫,坐青莲花上。” 唐 玄奘 《大唐西域记·呾叉始罗国》:“掬除洒扫,涂香散花,更採青莲,重布其地,恶疾除愈,形貌增妍,身出名香,青莲同馥。”

(2).指像青莲一样的颜色。 南朝 梁元帝 《玄览赋》:“紫紺之堂临水,青莲之臺带风。”

(3).喻佛眼。 北周 庾信 《秦州天水郡麦积崖佛龛铭序》:“从容满月,照耀青莲。” 倪璠 注:“《维摩经》曰:‘目浄修广如青莲。’” 宋 苏辙 《魏佛狸歌》:“青莲湛然俛下视,击鉦卷斾抽行营。”《古尊宿语录》卷十一:“上堂云:青莲视瞬已多繁, 迦叶 微微笑自谩。”

(4).佛教以为莲花清净无染。故常用以指称和佛教有关的事物。(1)指佛寺。 唐 刘长卿 《戏赠干越尼子歌》:“亭亭独立青莲下,忍草禪枝绕精舍。” 宋 苏轼 《同王胜之游蒋山》诗:“朱门收画戟,紺宇出青莲。”自注:“ 荆公 宅已为寺。” 明 高启 《题黄鹤仙人画》诗:“緑桂骚人宅,青莲释 * 。”(2)指佛经。 唐 刘禹锡 《闻董评事疾因以书赠》诗:“繁露传家学,青莲译梵书。” 清 钮琇 《觚賸续编·妙霓》:“以是口诵青莲,虔皈摩朅;手裁紫凤,巧迈因祗。”(3)犹净土。佛家所谓极乐世界。 唐太宗 《为战阵处立寺诏》:“望法鼓所振,变炎火於青莲;清梵所闻,易苦海於甘露。” 明 陈汝元 《金莲记·湖赏》:“紫綬金章,錮蔽了白马青莲旧路。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·续黄粱》:“僧曰:‘修德行仁,火坑中有青莲。’”

(5).指 九华山 。 九华山 在 安徽省 青阳县 南二十里,旧名 九子山 。九峰犹如莲花削成,故称 九华山 。 唐 曹唐 《望九华寄池阳杜员外》诗:“差差玉剑寒鋩利,褭褭青莲翠叶重。” 明 周浈 《舟中望九华山》诗:“刻削冠青莲,雕鏤矗丹笋。” 清 吴瞻泰 《自题莲花峰顶试泉图》诗:“万仞青莲上,梯云为试泉。”

(6).见“ 青莲居士 ”。

浮云蔽日

语本《文子·上德》:“日月欲明,浮云盖之。”后喻佞奸之徒蔽君上之明。 周咏 《去国吟》:“浮云蔽日龙蛇蛰,眼中时局如棋枰。”

深意

非常深刻的含意

无似

(1) 无可比拟的

无似兴奋

(2) 谦辞,指不肖

惕然

(1).惶恐貌。《晏子春秋·杂上九》:“ 景公 探雀鷇,鷇弱,反之。 晏子 闻之,不待时而入见 景公 ,公汗出惕然。” 汉 刘向 《说苑·尊贤》:“诸侯举兵以伐 齐 , 齐王 闻之,惕然而恐。” 宋 苏舜钦 《杜公求退第五表》:“皆由臣谋议弗臧,职业不举,惕然内讼,深媿初心。”《初刻拍案惊奇》卷二八:“ 冯相 见了洞门,知非人世,惕然不敢进步入洞。”

(2).忧虑貌。 唐 元稹 《两省供奉官谏驾幸温汤状》:“六军守卫於空宫,百吏宴安於私室,忝为臣子,谁不惕然。” 宋 陆游 《岁暮感怀》诗:“长老日零落,念之心惕然。” 明 无名氏 《四贤记·义劝》:“你虽然宜室宜家,尚未弄璋弄瓦,妾将迈矣,君可惕然。”

(3).警觉省悟貌。《史记·龟策列传》:“ 元王 惕然而悟。” 明 谢肇淛 《五杂俎·地部一》:“ 郭汾阳 治第,谓工人曰:‘好筑此墙,勿令不牢。’筑者释锤而对曰:‘数十年来,京城达官家墙皆是□□筑,今某死,某亡,某败,某絶,人自改换,墙固无恙。’令公闻之,惕然动心,即日请老。” 明 王守仁 《传习录》卷中:“在坐诸友闻知,惕然皆有惺悟。”

标签:凤凰