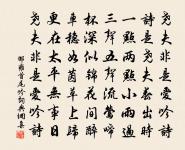

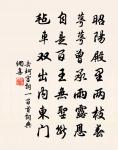

杂咏八首原文

关雎后之淑,棫朴王之明。兔罝尚好德,况乃公与卿。

所以彼行苇,敦然遂其生。

谁能弦且歌,为我发古声。

诗词问答

问:杂咏八首的作者是谁?答:王安石

问:杂咏八首写于哪个朝代?答:宋代

问:王安石的名句有哪些?答:王安石名句大全

参考注释

关雎

(1).《诗·周南》篇名。为全书首篇,也是十五国风的第一篇。历来对这首诗有不同理解。《诗·周南·关雎序》:“《关雎》,后妃之德也。风之始也,所以风天下而正夫妇也。”《后汉书·皇后纪序》:“故 康王 晚期,《关雎》作讽。”现代研究者或认为是写上层社会男女恋爱的作品。后世用此篇名作典故,含义也常不同。(1)借指贤淑的后妃或后妃的美德。《后汉书·皇后纪上·光烈阴皇后》:“既无关雎之德,而有 吕 霍 之风。” 唐 张说 《祈国公碑》:“内被螽斯之德,外偃关雎之化。”(2)借指夫妇。 元 无名氏《抱妆盒》第四折:“多则是天生分福,又遇着姻缘对付,成就了麟趾关雎。”(3)借指淑女。《玉娇梨》第十九回:“久闻老先生令爱贤淑,有关雎之美,故托晚生敬执斧柯,欲求老先生曲赐 朱 陈 之好。”(4)借指正统的诗歌。 清 陈廷焯 《白雨斋词话》卷五:“率尔操觚,扬扬得意,不自知可耻。此《关雎》所以不作,此 郑 声所以盈天下也。”

(2).鸟名。鱼鹰。 宋 王銍 《默记》卷中:“﹝ 李公弼 ﹞见所谓鱼鹰者飞翔水际,问小吏,曰:‘此关雎也。’”一说,非鸟名。 唐 颜师古 《匡谬正俗·关雎》:“按,‘关关’,和声;‘雎鳩’,王雎。《诗序》总撮句内二字以为篇名耳,不得即呼雎鳩为关雎也。”

棫朴

1.白桵和枹木。《诗·大雅·棫朴》:“芃芃棫朴,薪之槱之。” 毛 传:“棫,白桵也。朴,枹木也。”《乐府诗集·郊庙歌辞三·北齐南郊乐歌》:“玉帛载升,棫朴斯燎。”一说即白蕤。 宋 庞元英 《文昌杂录》卷一:“今 关中 有白蕤,棫朴也,芃芃丛生,民多採作薪。”

2.《诗·大雅》中的篇名。该篇诗序称是咏“ 文王 能官人也”,故多以喻贤材众多。《诗·大雅·棫朴》:“芃芃域朴,薪之槱之。” 毛 传:“山木茂盛,万民得而薪之;贤人众多,国家得用蕃兴。”《梁书·裴子野传》:“伏惟皇家淳耀,多士盈庭,官人迈乎 有嬀 ,棫朴越于 姬氏 。” 严复 《救亡决论》:“棫朴丛生,人文盛极。”

兔罝

(1).捕兔的网。《诗·周南·兔罝》:“肃肃兔罝,椓之丁丁。” 毛 传:“兔罝,兔罟也。” 唐 李白 《送韩准裴政孔巢父还山》诗:“猎客张兔罝,不能掛龙虎。” 清 阎尔梅 《嵩岳庙有感》诗:“残宫草际埋鴟吻,废阁阶前置兔罝。”

(2).指用网捕兔。 晋 皇甫谧 《高士传·矫慎》:“ 慎 同郡 马瑶 隐於 汧山 ,以兔罝为事。” 宋 王安石 《上皇帝 * 》:“微贱兔罝之人,犹莫不好德。”

(3).《诗·周南》篇名。《诗序》云:“《兔罝》,后妃之化也。《关雎》之化行,则莫不好德,贤人众多也。” 孔颖达 疏:“《笺》云:‘罝兔之人,鄙贱之事,犹能恭敬,则是贤者众多也。’”后因以“兔罝”指在野之贤人。又,诗中有“赳赳武夫,公侯干城”之句,因亦以指武臣。 唐 陈子昂 《秋日遇荆州府崔兵曹使宴》诗序:“皇华昭国,怀凤綍而高寻,白驹追游,邀兔罝而下顾。”此指在野贤人。 明 唐顺之 《条陈海防经略事疏》:“文臣督帅,皆躬自临戎,有兔罝赳赳之气。”此指武臣。

尚好

稍高于一般的;过得去的

乃公

(1).傲慢的自称语。犹今言你老子。《史记·淮南衡山列传》:“ 淮南王 乃谓侍者曰:‘谁谓乃公勇者?吾安能勇?’”《汉书·高帝纪》:“竖儒几败乃公事!”

(2).你的父亲。 清 金农 《卢郡掾官斋销夏即事有赠》诗之二:“济源水味恨难同,茶事殷勤羡乃公。”

迺公:对人自称的傲慢语。《史记·郦生陆贾列传》:“ 高帝 駡之曰:‘迺公居马上而得之,安事诗书?’”《汉书·张良传》:“ 汉王 輟食吐哺,駡曰:‘竖儒,几败迺公事!’令趣销印。”

所以

(1) 表示因果关系,常与“因为”连用

因为刻苦训练,所以成绩提高很快

(2) 指实在的情由或适当举动

忘乎所以

(3) 所用;用来

夫仁义辨智,非所以持国也

(4) 原因;缘故

故今具道所以。——宋· 王安石《答司马谏议书》

此所以学者不可以不深而慎取之也。——王安石《游褒禅山记》

行苇

路旁的芦苇。《诗·大雅·行苇》:“敦彼行苇,牛羊勿践履。”按,古文 毛 序以为泛言 周 王朝先世之忠厚,今文三家遗说则以为专写 公刘 的仁德。后遂用为仁慈的典实。多用于称颂朝廷。 汉 班彪 《北征赋》:“慕 公刘 之遗德,及行苇之不伤。” 晋 慧远 《答何镇南》:“上极行苇之仁,内匹 释迦 之慈。” 唐 司空图 《华帅许国公德政碑》:“况我国家仁敷行苇,泽霈漏泉。” 清 昭槤 《啸亭续录·宗室宴》:“ 乾隆 甲子,上宴王公及近支宗室百餘人於 丰泽园 ,更其殿名 惇叙殿 ,以示行苇燕毛之意。”

敦然

(1).淳厚貌;浑厚貌。 明 何景明 《送萧文彧分教临川序》:“君夙有闻於乡,博学明仪,其量渊然,其行敦然,其堪是任,无疑也。” 清 恽敬 《原命》:“夫气不有呕然而和者乎?穆然而肃者乎?其呕然者,非秩然而序,无以大;其穆然者,非攸然而通,无以久;其序而大,通而久者,不有其敦然者乎?”

(2).粗厚结实貌。 清 唐甄 《潜书·省刑》:“ 山东 习用重刑·杖以巨竹连根为之,长八尺,头径六寸,厚五寸,敦然方物也。”

混沌貌。《三国志·魏志·邴原传》“ 永寧 太僕 东郡 张阁 以简质闻” 裴松之 注引 三国 魏 杜恕 《家戒》:“ 张子臺 ,视之似鄙朴人,然其心中不知天地閒何者为美,何者为好,敦然似如阴阳合德者。”

聚拢貌。 宋 王安石 《杂咏》之六:“所以彼行苇,敦然遂其生。”

为我

战国 时期 杨朱 主张的“损一毫利天下不与,悉天下奉一身不取”的学说。《孟子·尽心上》:“ 杨子 取为我,拔一毛而利天下,不为也。”