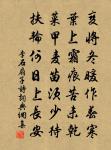

览古原文

封建及井田,三代之善政。

后世强师古,无益翻为病。

均田势弗能,待乱理岂正。

汉明颇封建,厝薪寝上證。

阋墙且操戈,矧乃各异姓。

制治本在道,其末乃法令。

舍本末是求,何异彼优孟。

其馀率类兹,审行尚明镜。

诗词问答

问:览古的作者是谁?答:乾隆

问:览古写于哪个朝代?答:清代

问:乾隆的名句有哪些?答:乾隆名句大全

注释

1. 押敬韵 出处:御制诗二集卷三十三

2. 人之言曰井田宜于大乱后行之此岂笃论

参考注释

封建

(1) 一种分封的政治制度。君主把土地分给宗室和功臣,让他们在这块土地上建国。欧洲中世纪也曾实行类似的制度

(2) 指封建主义社会形态

(3) 喻思想保守、泥古,不开放

这个人很封建

井田

(1).相传古代的一种土地制度。以方九百亩为一里,划为九区,形如“井”字,故名。其中为公田,外八区为私田,八家均私百亩,同养公田。公事毕,然后治私事。从 春秋 时起,井田制日趋崩溃,逐渐被封建生产关系所取代。《穀梁传·宣公十五年》:“古者三百步为里,名曰井田。井田者,九百亩,公田居一。” 范宁 注:“出除公田八十亩,餘八百二十亩,故井田之法,八家共一井,八百亩。餘二十亩,家各二亩半,为庐舍。” 三国 魏 曹操 《度关山》诗:“封建五爵,井田刑狱。” 严復 《论中国教化之退》:“ 秦 併天下,更古制,更井田而为阡陌。”参阅《周礼·考工记·匠人》、《孟子·滕文公上》。

(2).泛指田地。 北齐 颜之推 《颜氏家训·归心》:“岂令罄井田而起塔庙,穷编户以为僧尼也?”

(3).在采矿工程中,一个矿田可分为属各个井(坑)开采的若干部分,每个部分称为一个“井田”。

三代

指中国古代夏、商、周三个朝代

善政

(1).妥善的法则。《左传·宣公十二年》:“见可而进,知难而退,军之善政也。”

(2).清明的政治;良好的政令。《书·大禹谟》:“德惟善政,政在养民。”《后汉书·臧宫传》:“今国无善政,灾变不息。”《南史·垣护之传》:“木连理,上有光如烛,咸以善政所致。” 明 唐顺之 《廷试策》:“要之,官得其人,则善政行而天下蒙其福。” 范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第三编第二章第二节:“ 唐顺宗 即位,下令蠲免民间对官府的各种旧欠……这些,在当时都是善政。”

(3).良好的政绩。《新五代史·杂传·史圭》:“﹝ 史圭 ﹞为 寧晋 、 乐寿 县令,有善政,县人立碑以颂之。” 明 宋濂 《碧崖亭辞》:“﹝先生﹞学问富而德行脩,践扬中外,其善政盖章章云。” 欧阳予倩 《桃花扇》第三幕第一场:“他们说,自从 马老爷 入阁拜相,善政流传,真是民之父母。”

(4).泛指良好的管理。《红楼梦》第六八回:“﹝ 尤二姐 ﹞又见 周瑞 家等媳妇在傍边称扬 凤姐 素日许多善政。”

后世

(1) 所有相继的世代

后世之谬其传。——宋· 王安石《游褒禅山记》

后世之君。——清· 黄宗羲《原君》

(2) 又

旷后世而不闻。

后世且行之。——清· 刘开《问说》

为了后世的利益

(3) 后代

后世子孙

师古

效法古代。《书·说命下》:“事不师古,以克永世,匪 説 攸闻。”《宋书·礼志一》:“师古而不适用, 王莽 所以身灭。” 唐 杜甫 《行次昭陵》诗:“文物多师古,朝廷半老儒。” 清 钱谦益 《河南归德府知府高锵授中宪大夫制》:“学多师古,志在济时。”

无益

没有益处

无益的享乐

均田

(1). 汉 代按等级分赐田地的制度。《汉书·王嘉传》:“詔书罢菀,而以赐 贤 二千餘顷,均田之制从此堕坏。” 颜师古 注引 孟康 曰:“自公卿以下至於吏民名曰均田,皆有顷数,於品制中令均等。今赐 贤 二千餘顷,则坏其等制也。”

(2). 北魏 至 唐 中叶计口分配土地的制度。《文献通考·田赋一》:“ 魏孝文 始行均田,然其立法之大概,亦不过因田之在民者而均之。”《文献通考·田赋二》:“ 孝文 太和 元年……均田之制,始於此矣。九年,下詔均给天下人田,诸男夫十五以上受露田四十亩,妇人二十亩。” 刘泽华 等《中国古代史》第十章第五节:“ 北魏 政权为了增加财政收入和稳定社会秩序,便着手解决土地问题,于公元485年( 孝文帝 太和 九年)颁布了均田令。”

耘田。《大戴礼记·夏小正》:“农率均田。率者,循也,均田者,始除田也。言农夫急除田也。” 孔广森 补注:“均读为耘,故传言除田也。”

阋墙

见“ 鬩墙 ”。

亦作“ 鬩墻 ”。语本《诗·小雅·常棣》:“兄弟鬩于墙,外御其务。”谓兄弟相争于内。后用以指内部相争。一本作“ 鬩墙 ”。 明 吾丘瑞 《运甓记·琅琊就镇》:“皇路多艰,鬩墙频搆,愧拥节旄南控。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·槐西杂志三》:“使遭兄弟之变者尽如是,鬼尚有鬩墻之衅乎。” 郭沫若 《贺日本内山书店成立三十周年纪念》诗:“如何垄断居奇者,尾逐妖星惯鬩墻。”

操戈

(1).执戈。拿起武器。《列子·周穆王》:“操戈逐儒生。” 唐 符载 《愁赋》:“ 伏波 据鞍而骨惊, 定远 操戈而涕激。” 明 张居正 《乞恩守制疏》:“皇上如不以臣为不肖,外则操戈执鋭,宣力於疆埸,内则荷橐持筹,预议於帷幄。”

(2).引申为交战。 沉涛 《瑟榭丛谈》卷上引 清 徐兰 《赤陵姐琵琶歌》:“间起侵陵缘互市,终修和好悔操戈。”

(3).喻相互攻击。 明 尹耕 《秋兴》诗:“推轂丈人空肉食,操戈遗孽尚萧墙。” 罗惇曧 《文学源流·三代以上文学》:“《左氏》后出,博士嚣然, 向 歆 以父子相难, 何 郑 则弟子操戈,门户逈分,渺难合併。” 高燮 《索黄滨虹治印先寄以诗》:“乃以空论相操戈,儒林道学遂分科。”

异姓

(1).不同姓。亦指不同姓的人。《书·旅獒》:“王乃昭德之致於异姓之邦。”《史记·汉兴以来诸侯王年表序》:“ 高祖 弟子同姓为王者九国,唯独 长沙 异姓。” 宋 赵彦卫 《云麓漫钞》卷一:“﹝ 张叔夜 ﹞领兵勤王京师,拜枢密,以不肯推戴异姓,取过军前,饮恨而薨。” 明 沉德符 《野获编·释道·道士取妻》:“科臣执奏,谓荫叙无及异姓之例。”

(2).指姻亲。《左传·隐公十一年》:“ 周 之同盟,异姓为后。” 郑玄 注:“庶姓,无亲者也;异姓,昏姻也。”《诗·小雅·伐木》“兄弟无远” 唐 孔颖达 疏:“礼有同姓、异姓、庶姓。同姓,揔上王之同宗,是父之党也;异姓,王舅之亲;庶姓,与王无亲者。”

制治

犹言统治。治理政务。《书·周官》:“制治于未乱,保邦于未危。” 孔颖达 疏:“治,谓政教。”《史记·酷吏列传序》:“法令者治之具,而非制治清浊之源也。” 宋 苏轼 《谢应中制科启》:“恭惟制治之要,惟有取人之难。” 清 王夫之 《读四书大全说·论语·季氏篇一》:“以其安分无求而不动於恶者在是,其以制治保邦而免於倾危者亦即在是。”

在道

(1).在于正道。《易·随》:“九四:随有获,贞凶。有孚在道,以明何咎。” 孔颖达 疏:“志在济物,心存公诚,著信在於正道。”

(2).谓正在路途之中。《诗·大雅·公刘》“彻田为粮” 唐 孔颖达 疏:“谓既至 豳 地,以为久住之粮,非在道之粮也。”

(3).犹在行;内行。《荡寇志》第七五回:“ 丽卿 笑道:‘你却识货。莫非也在道,説与小可听听。’”

法令

(1) 古代为政者所颁行的法规

(2) 法律与命令的总称

本末

(1) 树木的根和梢,比喻事物的根源和结局,原委

物有本末,事有终始。——《礼记·大学》

(2) 主次,先后

何异

用反问的语气表示与某物某事没有两样。 汉 贾谊 《鵩鸟赋》:“夫祸之与福兮,何异纠纆?” 晋 张协 《七命》:“今公子违世陆沉,避地独窜……愁洽百年,苦溢千岁,何异促鳞之游汀泞,短羽之栖翳薈。” 明 刘基 《旅兴》诗之二八:“岁暮等沦落,何异蒿与蓬?” 毛 * 《向 * 的十点要求》:“以此制宪,何殊官样文章。以此行宪,何异 * 。”

优孟

优伶名孟,春秋时代楚国艺人。擅长滑稽讽谏。楚国的宰相孙叔敖死,他的儿子很穷,砍柴为生。于是优孟穿戴上孙叔敖的衣服帽子,模仿其神态,摇头而歌,楚庄王大惊,以为孙叔敖复生。优孟趁机讽谏,庄王终于把封地给了孙叔敖之子

审行

行为审慎。《左传·昭公二十五年》:“是故审行信令,祸福赏罚,以制死生。”《淮南子·人间训》:“百言百当,不如择趋而审行也。” 晋 陆云 《晋故豫章内史夏府君诔》:“体德秉真,审行居贞,屈曳蹈机,与世靡矜。”

明镜

(1) 明亮的镜子,比喻完美的典范

谦恭礼节的明镜

(2) 明察;明鉴

今提五个首级首告,望相公老爷明镜。——《古今小说》