明日登后山用韵原文

雪林篱落行清晓,毕竟山人太耐寒。酒圣坐来春泛泛,梅仙飞去玉珊珊。

草塘唤就荷葭坞,竹径生成花药栏。

诗敌只愁成小怯,迩来自觉笔头乾。

诗词问答

问:明日登后山用韵的作者是谁?答:方岳

问:明日登后山用韵写于哪个朝代?答:宋代

问:方岳的名句有哪些?答:方岳名句大全

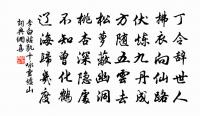

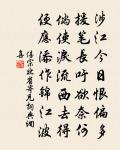

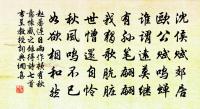

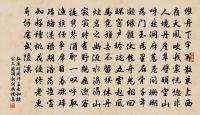

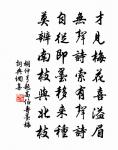

方岳明日登后山用韵书法欣赏

参考注释

篱落

篱笆

村庄篱落

清晓

清晨;天刚亮的时候

清晓的微风,略带凉意

毕竟

(1) 终归;终究;到底

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。—— 宋· 杨万里《晓出净慈寺送林子方》

亚洲毕竟是原料丰富的大陆

(2) 坚持

卜良毕竟要说明, 赵尼姑便附耳低言。——《初刻拍案惊奇》

山人

(1) 指隐士

山人墨客

野客思茅宇,山人爱竹林。——唐· 王勃《赠李十四》

(2) 旧称以卜卦、算命为职业的人;方士

也不索唤师婆擂鼓邀神,请山人占卦揲蓍。——元· 罗国宾《罗李郎》

耐寒

能适应寒冷的环境

酒圣

(1).《三国志·魏志·徐邈传》:“平日醉客,谓酒清者为圣人,浊者为贤人。”后指清酒为“酒圣”。 宋 陆游 《幽居》诗:“衰极睡魔殊有力,愁多酒圣欲无功。” 宋 梁栋 《赠嘉兴徐同年》诗:“万事不醒中酒圣,一贫无奈讼钱神。”参见“ 圣人 ”。

(2).谓豪饮的人。 唐 李白 《月下独酌》诗:“所以知酒圣,酒酣心自开。” 宋 曾巩 《招泽甫竹亭闲话》诗:“诗豪已分材难强,酒圣还諳量未宽。” 宋 黄庭坚 《和舍弟中秋月》:“少年气与节物竞,诗豪酒圣难争锋。”

坐来

(1).犹本来;向来。 唐 马戴 《汧上劝旧友》诗:“坐来生白髮,况復久从戎。” 宋 王安石 《和宋太博服除还朝简诸朋旧》诗:“谈论坐来能慰我,篇章传出亦惊人。” 宋 陈亮 《贺新郎》词:“脩竹更深处,映帘櫳,清阴障日,坐来无暑。”

(2).犹适才;正当。 唐 李白 《单父东楼秋夜送族弟沉之秦》诗:“坐来黄叶落四五,北斗已掛西城楼。” 宋 张元干 《点绛唇》词:“小雨忻晴,坐来池上荷珠碎。掉眉浓翠,怎不教人醉?”

(3).移时;顷刻。 唐 韩愈 《春雪间早梅》诗:“玲瓏开已徧,点缀坐来频。” 宋 黄庭坚 《次韵雨丝云鹤》之二:“坐来改变如苍狗,试欲挥毫意自迷。” 宋 陈与义 《登城楼》诗:“百年几凭栏,亦有似我不?城阴坐来失,白水光不流。”

泛泛

(1) 荡漾的样子,浮动的样子泛泛其景。——《诗·邶风·二子乘舟》

(2) 又

泛泛杨舟。

(3) 不深入;平平常常

泛泛之交

梅仙

指 汉 梅福 。 唐 刘长卿 《西庭夜燕喜评事兄拜会》诗:“棘寺初衔命, 梅仙 已误身。” 宋 赵磻老 《水调歌头·和平湖》词:“ 梅仙 了无讼,拄笏看西山。” 明 练子宁 《二月望日与饶隐君游玉笥山》诗:“上有 梅仙 采药之幽栖,下有 萧云 读书之故基。”参见“ 梅福 ”。

珊珊

(1) 形容衣裙玉珮的声音

动雾縠以徐步兮,拂墀声之珊珊。——宋玉《神女赋》

时闻杂佩声珊珊。——杜甫《郑驸马宅宴洞中》

(2) 轻盈、舒缓的样子;美好的样子

三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。——明· 归有光《项脊轩志》

竹径

亦作“ 竹逕 ”。竹林中的小径。 唐 王勃 《宇文德阳宅秋夜山亭宴序》:“琴亭酒榭磊落乘烟,竹径松扉参差向月。” 唐 常建 《题破山寺后禅院》诗:“竹逕通幽处,禪房花木深。”《醒世恒言·灌园叟晚逢仙女》:“向阳设两扇柴门,门内一条竹径,两边都结柏屏遮护。” 清 黄鷟来 《秋日雨晴过张星文草草堂》诗:“松门落叶深,竹径寒香静。”

生成

(1) 产生形成

石油的生成要经历漫长的岁月

(2) 生来就如此

他生成讨人喜欢

(3) 抚养

父母生成大恩

药栏

芍药之栏。泛指花栏。 南朝 梁 庾肩吾 《和竹斋》:“向岭分花径,随阶转药栏。” 唐 杜甫 《宾至》诗:“不嫌野外无供给,乘兴还来看药栏。” 明 王錂 《春芜记·感叹》:“出香闺数重,药栏花拥,盈盈莲步香尘动。”《儒林外史》第八回:“先人敝庐可蔽风雨;就是琴、罇、罏、几,药栏,花榭,都也还有几处,可以消遣。”一说,药、栏同义,指一物。 唐 李匡乂 《资暇集》卷上:“今园廷中药栏,栏即药,药即栏,犹言围援,非花药之栏也。有不悟者,以为藤架蔬圃,堪作切对,是不知其由,乖之矣。”

诗敌

作诗的对手。 唐 白居易 《和令狐相公寄刘郎中兼见示长句》:“酒军诗敌如相遇,临老犹能一据鞍。” 明 胡震亨 《唐诗谈丛》卷二:“昔人以得文友诗敌,其适遗形,其乐忘老,非虚也。”

来自

表示来源,但通常不带有肇始之意,而指从原有的以另一形式存在的人或物,通过赋与、移转、演绎、模仿或再生而发生

主要收入来自开采煤矿

笔头

(1).笔上用以书写的部分。 唐 杜牧 《池州清溪》诗:“何物赖君千遍洗,笔头尘土渐无痕。” 宋 杨万里 《新路店道中》诗:“染得笔头生五色,急将描取入诗筒。”《二十年目睹之怪现状》第七五回:“顺手拿起一枝笔……拔去笔套一看,却又是没有笔头的。”

(2).谓写作。 唐 陆馀庆 子《嘲父》诗:“ 陆餘庆 ,笔头无力觜头硬,一朝受辞讼,十日判不竟。” 宋 朱淑真 《读史》诗:“笔头去取万千端,后世遭它恣意瞒。”

(3).指书面。 王西彦 《病人》:“我们在笔头上和口头上,不是总爱高呼文化下乡吗?”