登凌云山绝顶原文

崔巍万仞俨危梯,蹑履多凭一杖藜。老宦跻崖冲斗动,高朋立顶惹同啼。

振衣远望乾坤小,举首回看日月低。

自是登天疑有路,云山缥缈夕阳西。

诗词问答

问:登凌云山绝顶的作者是谁?答:叶升

问:登凌云山绝顶写于哪个朝代?答:宋代

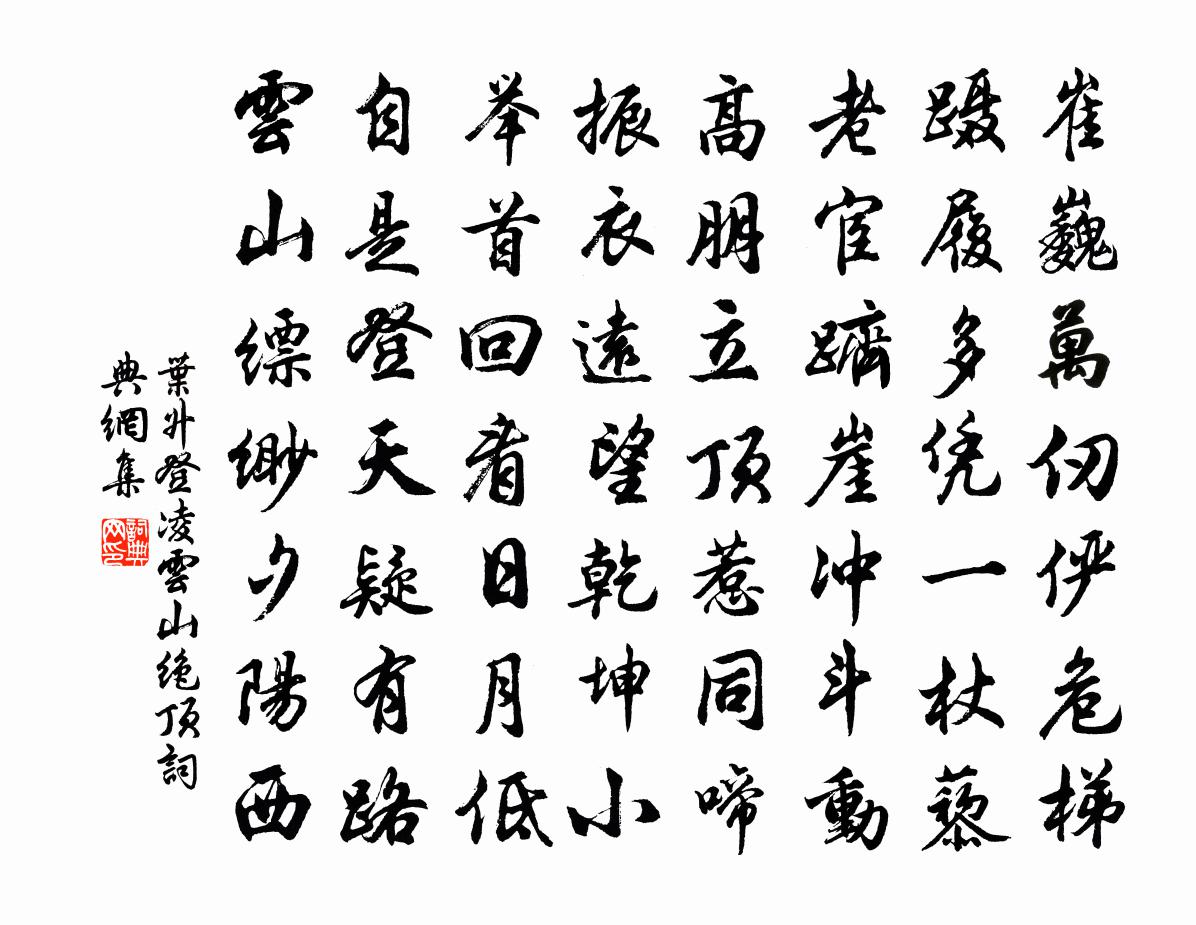

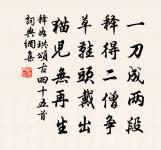

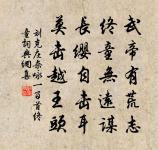

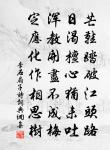

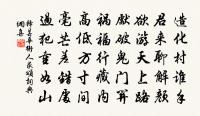

叶升登凌云山绝顶书法欣赏

参考注释

崔巍

(1).高峻,高大雄伟。《楚辞·东方朔<七谏·初放>》:“高山崔巍兮,水流汤汤。” 王逸 注:“崔巍,高貌。” 唐 杨炯 《青苔赋》:“灵山偃蹇,巨壁崔巍。”《西游记》第三六回:“你看那里山势崔巍,须是要仔细提防,恐又有魔障侵身也。” 郭沫若 《武汉长江大桥》诗:“ 黄鹤楼 将要增加它的崔巍, 晴川阁 将要增加它的静美。”

(2).指高峻的山。 清 陈维崧 《江城子·春雨新晴过吴城西禅寺次云臣南水赋》词:“千寻佛阁倚崔巍,眺 胥臺 ,漫生哀。”

蹑履

(1).穿鞋。亦指趿拉着鞋。 北齐 刘昼 《新论·慎独》:“人之须善,犹首之须冠,足之待履。首不加冠,是 越 类也;行不躡履,是夷民也。”《南史·梁皇子大训传》:“皇子 大训 字 仁德 , 简文 第十六子也,少而脚疾,不敢躡履。” 隋炀帝 《月夜观星》诗:“披衣出荆户,躡履步山楹。” 唐 段成式 《酉阳杂俎续集·支诺皋上》:“ 叶限 因衣翠纺衣,躡履而进,色若天人也。” 清 大健 《登锺山》诗:“躡履过 灵谷 ,披云拜 孝陵 。”

(2).纳履;整理鞋子。《乐府诗集·清商曲辞六·来罗》:“瓜田不躡履,李下不正冠。”

(3).古人家居脱鞋席地而坐,蹑履谓来不及穿鞋,拖着鞋子匆忙出迎。形容对来人的热情欢迎。《乐府诗集·杂曲歌辞十三·焦仲卿妻》:“新妇识马声,躡履相逢迎。”亦指恭敬貌。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·简傲》:“ 王子敬 兄弟见 郗公 ,躡履问讯,甚修外生礼。及 嘉宾 死,皆箸高屐,仪容轻慢。” 唐 柳宗元 《谢襄阳李夷简尚书委曲抚问启》:“思欲修容於辕门之外,躡履於油幢之前。” 清 吴伟业 《哭志衍》诗:“躡履修起居,小心见诚恪。”

杖藜

(1).谓拄着手杖行走。藜,野生植物,茎坚韧,可为杖。《庄子·让王》:“ 原宪 华冠縰履,杖藜而应门。” 唐 杜甫 《暮归》诗:“年过半百不称意,明日看云还杖藜。” 宋 苏轼 《鹧鸪天》词:“村舍外,古城旁。杖藜徐步转斜阳。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录六》:“开牖有时邀月入,杖藜到处避人行。”

(2).藜杖;拐杖。 唐 护国 《赠张驸马斑竹柱杖》诗:“此君与我在云溪,劲节奇文胜杖藜。” 宋 秦观 《宁浦书事》诗之五:“身与杖藜为二,对月和影成三。” 明 孙仁孺 《东郭记·人之所以求富贵利达者》:“諳尽江湖味,执青青杖藜。”

冲斗

晋 司空 张华 ,望见斗牛之间常有紫气,问之道术家 雷焕 。 焕 谓宝剑之精,上彻于天,其地当在 豫章丰城 间。因补 焕 为 丰城 令,掘地果得龙泉、太阿两宝剑。见《晋书·张华传》。后因以“衝斗”比喻人的志气超迈或才华英发。 唐 骆宾王 《幽絷书情通简知己》诗:“有气还衝斗,无时会凿坏。” 唐 刘禹锡 《望赋》:“谅衝斗兮谁见,伊戴盆兮何望。” 宋 王禹偁 《赋得南山行送冯中允之辛谷冶按狱》诗:“是何 屈子 不知己,衝斗太阿教补履。”

高朋

犹贵宾。 元 张可久 《点绛唇·翻归去来辞》套曲:“悦高朋故戚,共谈玄讲理,办登山翫水,早休官弃职,远红尘是非。” 明 王錂 《春芜记·访友》:“石林精舍嚣尘少,仗尔高朋探寂寥。” 柳青 《创业史》第一部第九章:“摆破烂摊的嘛。咱还能有啥高朋贵友吗?”参见“ 高朋满座 ”。

振衣

抖衣去尘,整衣。《楚辞·渔父》:“新沐者必弹冠,新浴者必振衣。” 王逸 注:“去尘秽也。” 晋 陆机 《招隐诗》:“明发心不夷,振衣聊躑躅。” 唐 白居易 《偶作》诗之二:“日出起盥櫛,振衣入道塲。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·胭脂》:“急起篝灯,振衣冥索。”

远望

(1).向远处看。《楚辞·九歌·湘夫人》:“荒忽兮远望,观流水兮潺湲。”《后汉书·光武帝纪论》:“及始起兵还 舂陵 ,远望舍南,火光赫然属天,有顷不见。” 五代 王定保 《唐摭言·海叙不遇》:“远望渔舟,不阔尺八。” 陈毅 《游柏林失不雷河》诗:“登塔远望,极目天云。”

(2).弩名。 晋 葛洪 《抱朴子·杂应》:“剑名大伤,角星主之;弩名远望,张星主之;戟名大将军,参星主之也。”

(3).弩神名。《艺文类聚》卷六十引《太公兵法》:“弩之神,名 远望 。”

乾坤

(1) 天地

扭转乾坤

(2) 男女

举首

(1).抬头。《管子·形势解》:“ 殷 民举首而望 文王 ,愿为 文王 臣。” 宋 苏轼 《登云龙山》诗:“路人举首东南望,拍手大笑使君狂。” 明 袁宏道 《宿西山碧云寺水亭上》诗:“举首见仙人,云中捉松鼠。”

(2).被荐举者中居首位的;科举考试的第一名。《史记·平津侯主父列传论》:“ 汉 兴八十餘年矣,上方乡文学,招俊乂,以广儒墨, 弘 为举首。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·议对》:“ 汉文 中年,始举贤良; 鼂错 对策,蔚为举首。” 宋 秦观 《李状元墓志铭》:“其词奥衍,有 汉 唐 之遗风,进御一读,遂为举首。” 明 张居正 《答藩伯吴小江书》:“公以卓行清望,为天下举首。”

(3).检举,告发。《东周列国志》第一回:“城内城外,挨户查问女婴。不拘死活,有捞取来献者,赏布帛各三百疋;有收养不报者,邻里举首,首人给赏如数。” 清 林则徐 《速戒鸦片告示稿》:“惟有挨查牌甲,责令举首。”

(4).首领。《续资治通鉴·元顺帝至正十五年》:“ 遵道 知不能行其策,乃弃去,适 潁州 ,为红军(指红巾军)举首。”

日月

(1) 生计;生活

舒心的日月

(2) 太阳和月亮

自是

(1) 自然是

众人见他如此无礼,自是愤愤不平

(2) 自以为是

自见者不明,自是者不彰。——《老子》

(3) 从此

登天

(1).升天。《左传·成公十年》:“小臣有晨梦负公以登天。”《庄子·大宗师》:“孰能登天游雾,挠挑无极;相忘以生,无所终穷?”《宋史·神宗纪一》:“ 嘉祐 八年侍 英宗 入居 庆寧宫 ,尝梦神人捧之登天。” 范文澜 蔡美彪 等《中国通史》第一编第五章第九节:“ 秦国 西有 仪渠国 ,父母死,火烧遗体,称为登天。”

(2).指登帝位。《素问·上古天真论》:“昔在 黄帝 ,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天,迺问於天师曰:‘余闻上古之人,春秋皆度百岁……人将失之耶?’” 王冰 注:“ 黄帝 后铸鼎於 鼎湖山 ,鼎成而白日升天。” 清 俞樾 《内经辨言》:“成而登天,谓登天位也。《易·明夷》传曰:‘初登于天,照四国也。’可説此经登天之义。故下文即云:‘迺问於天师。’迺者承上之词,见 黄帝 既登为帝,乃发此问也。”

(3).指成仙。 晋 葛洪 《抱朴子·对俗》:“若幸可止家而不死者,亦何必求於速登天乎?”

(4).比喻极难。《孟子·尽心上》:“道则高矣美矣,宜若登天然,似不可及也。” 金 元好问 《跋闲闲自书乐善堂诗》:“从善如登天,从恶如弃屣,而於趋舍乖,知之不审耳。”《水浒传》第七二回:“花魁的风流声价,播传寰宇,求见一面,如登天之难,何况亲赐酒食。”《红楼梦》第十回:“你如今要闹出了这个学房,再想找这么个地方儿,我告诉你説罢,比登天的还难呢!”

云山

(1).云和山。 南朝 梁 吴均 《同柳吴兴乌亭集送柳舍人》诗:“云山离晻曖,花雾共依霏。” 唐 王昌龄 《过华阴》诗:“云起 太华山 ,云山共明灭。” 宋 苏舜钦 《无锡惠山寺》诗:“云山相照翠会合,殿阁对起凉参差。”

(2).高耸入云之山。 汉 蔡琰 《胡笳十八拍》:“云山万里兮归路遐,疾风千里兮扬尘沙。” 唐 皇甫冉 《送王司直》诗:“西塞云山远,东风道路长。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·姑妄听之二》:“既而 秋圃 揭换壁纸,又得数诗……又一首曰:‘咫尺楼窗夜见灯,云山似阻几千层。’”

(3).远离尘世的地方。隐者或出家人的居处。 南朝 梁 江淹 《萧被侍中敦劝表》:“臣不能遵烟洲而谢 歧伯 ,迎云山而揖 许由 。” 胡之骥 注:“ 阮嗣宗 《劝晋王牋》曰:‘临沧洲而谢 支伯 ,登 箕山 而揖 许由 。’” 唐 元稹 《修龟山鱼池示众僧》诗:“云山莫厌看经坐,便是浮生得道时。” 元 刘因 《赠狂道士》诗:“得意云山是处过,逢人对酒即高歌。”

缥缈

隐隐约约,若有若无

夕阳

傍晚的太阳

夕阳无限好,只是近黄昏。——李商隐《登乐游原》