句原文

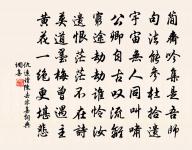

在昔岷峨神,龙文而马首。云迷夏禹从前宅,雪压姜维最后城。

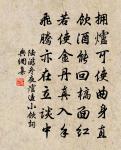

山外浮云云外城,江边羌角水中声。

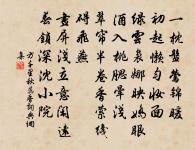

谁道图书府,不通毡罽乡。

诗词问答

问:句的作者是谁?答:李新

问:句写于哪个朝代?答:宋代

问:李新的名句有哪些?答:李新名句大全

参考注释

在昔

从前;往昔。《书·洪范》:“我闻在昔, 鯀 陻洪水,汩陈其五行。” 汉 班固 《东都赋》:“勋兼乎在昔,事勤乎三五。” 宋 曾巩 《齐州谢到任表》:“习诈而夸,著流风於在昔;多盗与讼,号难治於当今。”

岷峨

(1). 岷山 和 峨眉山 的并称。 南朝 梁 江淹 《建平王让右将军荆州刺史表》:“水交 沅 澧 ,山通 岷 峨 ,襟带百县,縈抱七州。”《周书·静帝纪》:“虽復 岷 峨 投袂,翻成陵夺之威; 漳 滏 勤王,无救 宗周 之殞。”

(2).特指 峨眉山 。以其在 岷山 之南,故称。 唐 卢纶 《送张郎中还蜀歌》:“廻首 岷峨 半天黑,传觴接膝何由得。” 宋 苏轼 《满庭芳》词:“归去来兮,吾归何处,万里家在 岷峨 。” 清 姚鼐 《左仲郛浮渡诗序》:“然后登 岷峨 ,揽西极,浮 江 而下。”一说 岷 为 青城山 ; 峨 为 峨眉山 。

龙文

(1).龙身上的纹理,龙鳞纹。《韩诗外传》卷八:“夫凤之象,鸿前而麟后,蛇颈而鱼尾,龙文而龟身,燕頷而鸡啄。” 清 戴名世 《书光给谏轶事》:“ 亨 就视之,中有物,光烁烁射人。命石工凿之,得一石龟焉,色如紫玉,身有龙文,具八卦,乃蓄於署内池中。”

(2).龙形的花纹。《史记·田单列传》:“收城中得千餘牛,为缝繒衣,画以五綵龙文,束兵刃於其角,而灌脂束苇於尾,烧其端。” 唐 骆宾王 《宿温城望军营》诗:“风旗翻翼影,霜剑转龙文。”

(3).指如龙鳞纹的东西。(1)微波。 唐 李白 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》诗:“长风鼓横波,合沓蹙龙文。” 唐 元稹 《早春登龙山静胜寺因赠幕中诸公》诗:“龙文远水吞平岸,羊角轻风旋细尘。”(2)鱼鳞云。 明 何景明 《游猎篇》:“昨夜 昌平 入梦天,龙文赤日烧 燕 川。”

(4).喻雄健的文笔。语出 唐 韩愈 《病中赠张十八》诗:“龙文百斛鼎,笔力可独扛。” 明 夏完淳 《题王叔明<柴桑图>》诗:“祇今 江 左成龙文,卜历重光启中叶。”

(5).喻指书法,书体。 唐 李峤 《书》诗:“削简龙文见,临池鸟跡舒。”

(6).骏马名。《汉书·西域传赞》:“蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马,充於黄门。” 颜师古 注引 孟康 曰:“四骏马名也。” 南朝 宋 颜延之 《三月三日曲水诗序》:“龙文饰轡,青翰侍御。”《梁书·诸夷传·西北诸戎》:“蒲梢龙文,希入於外署。”后常以比喻才华出众的子弟。《北齐书·杨愔传》:“ 愔 从父兄黄门侍郎 昱 特相器重,曾谓人曰:‘此儿驹齿未落,已是我家龙文。’”《北史·裴宣明传》:“二子 景鸞 、 景鸿 并有逸才, 河 东呼 景鸞 为驥子,呼 景鸿 为龙文。”

(7).指龙文剑。 北周 庾信 《哀江南赋》:“乃使玉轴扬灰,龙文折柱。” 倪璠 注:“龙文,剑名。” 唐 骆宾王 《军中行路难同辛常伯作》诗:“百发乌号遥碎柳,七尺龙文迴照莲。” 柳亚子 《剑池瀑布》诗之二:“应有中原人望气,龙文夜夜吐光芒。”

(8).《淮南子·本经训》:“龙舟鷁首。” 高诱 注:“龙舟,大舟也,刻为龙文。”因借“龙文”指刻有龙形花纹的大舟。 唐 王勃 《采莲赋》:“簫鼓发兮龙文动。”

马首

(1) 马头

(2) 指作战时主将的马首所向

马首裂。——明· 魏禧《大铁椎传》

瞻余马首。——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

夏禹

夏代开国之主。颛顼孙,姓如人氏,其号曰禹,亦曰文命。初封夏伯,故亦称“伯禹”。为有天下之号,史称夏禹,又称“夏后氏”。在位八年,后南巡,崩于会稽(今浙江绍兴市)。据传,禹治水,历十年之久,“三过其门而不入”,终于战胜洪水,民得以安。因此他是我国历史上劳苦功高而又最副盛名的国王

从前

(1) 往昔,先前

从前香山观有个道士天天讲故事

(2) 曾经,一度

从前和她很熟悉,可是现在忘记了她的名字

雪压

(1).积雪压着。 唐 白居易 《题遗爱寺前溪松》诗:“翠盖烟笼密,花幢雪压低。” 宋 苏轼 《如梦令·有寄》词:“别后有谁来,雪压小桥无路。”

(2).喻严酷的折磨、迫害。 唐 白居易 《京使回累得南省诸公书因以长句诗寄谢》:“雪压泥埋未死身,每劳存问愧交亲。” 元 张国宾 《合汗衫》第三折:“我受尽了些雪压波风筛。猛想起,十年前,兀那鸦飞不过的田宅,甚么是月值年灾,可便的眼睁睁一时消坏。” 清 秋瑾 《春寒看花》诗:“才见萌芽两三叶,又教雪压要霜欺。”

(3).积雪垂直作用在物体上的压强。

姜维

(202-264)三国蜀汉大将。字伯约,天水冀县(今甘肃甘谷东)人。本为魏将,后归蜀。诸葛亮死后,继掌蜀汉兵权,任大将军。屡次发兵攻魏,均告无功。蜀亡后,降于魏将钟会。后欲乘钟会叛魏之机恢复蜀汉,事败被杀。

最后

在时间或次序上在所有其他的后面,最末

最后通牒

这本书的最后一页

山外

(1). 太行山 以东地区。 战国 时泛指 秦 以外的六国地区。《文选·潘岳<西征赋>》:“有噤门而莫啟,不窥兵於 山 外。” 李善 注引《战国策》:“ 范雎 谓 秦王 曰, 秦 今反闭关,而不敢窥兵於 山 东者, 穰侯 为国谋不忠,大王计有所失也。”

(2).山的外边。 唐 张说 《侍宴蘘荷亭应制》诗:“山外闻簫管,还如天上逢。” 宋 林升 《西湖》诗:“山外青山楼外楼, 西湖 歌舞几时休?”

(3).佛教天台宗山外宗的省称。参见“ 山家宗 ”。

浮云

(1)

(2) 飘浮在天空中的云彩

浮云为我阴,悲风为我旋。——元· 关汉卿《窦娥冤》

(3) 比喻飘忽不定,未有定处

浮云游子意,落日故人情。——唐· 李白《送友人》

外城

(1).指塞外防边的城堡。《汉书·匈奴传上》:“是时 匈奴 不能为边寇,於是 汉 罢外城,以休百姓。” 颜师古 注:“外城,塞外诸城。”

(2).内城外之郭,即内城外围修筑的又一层城墙。《南齐书·垣崇祖传》:“贼众我寡,当用奇以制之。当脩外城以待敌。”《北齐书·段韶传》:“ 韶 登山望城势,乃纵兵急攻之。七月,屠其外城,大斩获首级。” 唐 崔元翰 《奉和圣制中元日题奉敬寺》诗:“凤吹从上苑,龙宫连外城。”

中声

(1).中和之声。《左传·昭公元年》:“先王之乐,所以节百事也,故有五节,迟速本末以相及,中声以降,五降之后,不容弹矣。” 杜预 注:“此谓先王之乐得中声,声成,五降而息也。” 杨伯峻 注:“宫商角徵羽五声,有迟有速,有本有末,调和而得中和之声,然后降于无声。”《国语·周语下》:“古之神瞽,考中声而量之以制。” 韦昭 注:“考,合也,谓合中和之声。” 明 唐顺之 《送陆训导序》:“昔 孔子 患 郑 、 卫 之声乱于雅颂,乖剌无所从正……自是删《诗》,定其中声,得三百篇。”

(2).指五音中的商声。 宋 沉括 《梦溪笔谈·乐律一》:“宫生徵,徵生商,商生羽,羽生角,故商为中声。”

图书府

(1).国家藏书的地方。《晋书·天文志上》:“东壁二星,主文章。天下图书之秘府也。” 唐 张说 《恩制赐食于丽正殿书院宴》诗:“东壁图书府,西园翰墨林。”

(2). 宋 借指秘书监。《宋史·杨徽之传》:“ 咸平 初,加礼部侍郎。二年春,以衰疾求解近职,改兵部,仍兼祕书监。入谢。命坐,劳之曰:‘图书之府,清净无事,俾卿得以养性也。’”

不通

(1).阻塞;不通达。《左传·成公十三年》:“东道之不通,则是 康公 絶我好也。”《楚辞·九辩》:“閔奇思之不通兮,将去君而高翔。”

(2).不相往来。《三国志·魏志·陈思王植传》:“近且婚媾不通,兄弟乖絶。”

(3).不共同使用。《礼记·内则》:“外内不共井,不共湢浴,不通寝席,不通乞假,男女不通衣裳。”

(4).不明白;不了解。《汉书·哀帝纪》:“皇天降非材之佑, 汉 国再获受命之符,朕之不德,曷敢不通!” 三国 魏 阮籍 《为郑冲劝晋王笺》:“ 冲 等不通大体,敢以陈闻。” 王愿坚 《普通劳动者》:“说着,他动了真气,象不屑于和这个不通情理的人说话似的,一翻身躺下去。”

(5).谓学识浅陋。 汉 王充 《论衡·别通》:“夫通人犹富人,不通者犹贫人也。俱以七尺为形,通人胸中怀百家之言,不通者空腹无一牒之诵。”

(6).谓文理悖谬不顺。 北齐 颜之推 《颜氏家训·音辞》:“是为一论物体,一就人情,殊不通矣。” 清 钱泳 《履园丛话·科第·鼎甲》:“邑宰见其文,以为不通,贴文於照墙,不取。”

毡罽

亦作“氊罽”。1.毡和毛毯。 晋 王嘉 《拾遗记·蜀》:“锦绣毡罽,积如丘巄。”《旧唐书·张柬之传》:“ 汉 置 永昌郡 以统理之,乃收其盐布氊罽之税,以利中土。”《续资治通鉴·宋太宗雍熙三年》:“ 代 北苦寒,人多服毡罽。”

(2).借指以毡罽为服的北方少数民族。