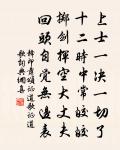

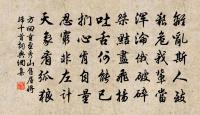

题杨毅肃十马图原文

平生仰闻毅肃公,南征北伐开骏功。所乘十马有图画,今观逸气犹追风。

法时血战冒飞矢,一中钩膺一贯耳。

功名富贵岂偶然,请看将军出万死。

绍兴壬戍之仲冬,李严城头霜月空。

夜深无寐开素轴,感时抚事三叹息。

诗词问答

问:题杨毅肃十马图的作者是谁?答:冯时行

问:题杨毅肃十马图写于哪个朝代?答:宋代

问:冯时行的名句有哪些?答:冯时行名句大全

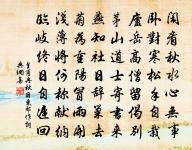

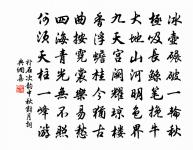

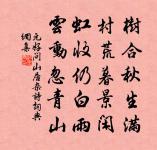

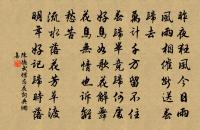

冯时行题杨毅肃十马图书法欣赏

参考注释

平生

(1) 终身;一生

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

婚姻是一个人的平生大事

(2) 向来;素来

他平生是很勤俭的

吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处。——清· 林觉民《与妻书》

南征北伐

亦作“ 南征北讨 ”。亦作“ 南征北战 ”。形容转战南北,经历了许多战斗。 唐 柳宗元 《封建论》:“歷於 宣王 ,挟中兴復古之德,雄南征北伐之威,卒不能定 鲁侯 之嗣。” 元 无名氏 《昊天塔》第一折:“想老夫幼年时,南征北讨,东荡西除,到今日都做了一场春梦也。” 廖仲恺 《中国人民和领土在新国家建设上之关系》:“所以我们 中国 历史上,说到那些南征北讨,开疆辟地的皇帝,不怨他劳民伤财,就要骂他好大喜功。” 柯岩 《我的爷爷》诗:“我的爷爷,是个老红军,他为人民南征北战,厮杀了多半生。” 郭小川 《万里长江横渡》诗:“这风口浪尖上,难道不就是我们的南征北战路?”

骏功

大功。 宋 叶适 《始议二》:“国无骏功,常道先丧,士无奇节,常心先坏。” 明 刘基 《拟连珠》之五五:“五气交感,善调则收骏功。” 明 方孝孺 《送王文冏序》:“自昔国家之兴,骏功溢宇内,盛气薄日月,天地为之磅礴,山岳为之动摇。”

图画

(1)

(2) 绘画

(3) 用线条、色彩描绘出来的形象(如油画、素描或版画)

(4) 比喻壮丽的江山

(5) 生动的描写或形象的描绘

(6) 谋划

逸气

超脱世俗的气概、气度。 三国 魏 曹丕 《与吴质书》:“ 公干 有逸气,但未遒耳。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·文章》:“凡为文章,犹人乘騏驥,虽有逸气,当以衔勒制之,勿使流乱轨躅,放意填坑岸也。” 王利器 集解:“逸气,谓俊逸之气。” 唐 李白 《天马歌》:“逸气稜稜凌九区,白璧如山谁敢沽。” 郭绍虞 《中国文学批评史》第二章第十三节:“‘齐气’是说语气的舒缓,‘逸气’是说语气的奔放,这一样也可以形成文章的风格。”

追风

(1).骏马名。 北魏 杨衒之 《洛阳伽蓝记·法云寺》:“ 琛 在 秦州 ,多无政绩,遣使向 西域 求名马,远至 波斯国 ,得千里马,号曰‘追风赤驥’。”

(2).泛指名马。 唐 张祜 《爱妾换马》诗:“綺阁香销华厩空,忍将行雨换追风。” 明 冯梦龙 《情史·情憾·朝云》:“公答诗曰:‘……只为山行多险阻,故将红粉换追风。’”

(3).形容马行之速。《文选·曹植<七启>》:“驾超野之駟,乘追风之舆。” 李善 注:“超野、追风,言疾也。” 晋 葛洪 《抱朴子·名实》:“骋逸足以追风。” 陈去病 《丁未八月海上藏书楼夜坐杂感》诗:“天马奔腾雾靄空,翩乎逐电与追风。”

(4).追随前人的风尚。《宋书·孝义传·郭原平》:“ 永兴 郭原平 世禀孝德,洞业储灵,深仁絶操,追风旷古,栖贞处约,华耇方严。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·辨骚》:“是以 枚 贾 追风以入丽, 马 扬 沿波而得奇。”

(5).谓追逐风情。 唐 蒋防 《霍小玉传》:“﹝ 鲍十一娘 ﹞性便辟,巧言语,豪家戚里,无不经过,追风挟策,推为渠帅。” 张友鹤 注:“追风,指追求女人的行为。”

(6).迎风,随风。 明 汤显祖 《牡丹亭·御淮》:“单尖宝鐙挑,把追风腻旗儿裊。”

法时

犯法之时。《汉书·孔光传》:“令,犯法者各以法时律令论之,明有所讫也。” 颜师古 注:“法时,谓始犯法之时也。”

血战

残酷激烈的战斗

飞矢

飞驰的箭。 汉 袁康 《越绝书·外传记策考传》:“ 闔庐 见中於飞矢。”《后汉书·刘表传》:“驃骑将军 张济 自 关中 走 南阳 ,因攻 穰城 ,中飞矢而死。”《宋书·南平穆王铄传》:“虏多作高楼,施弩以射城内,飞矢雨下。”

钩膺

马颔及胸上的革带,下垂缨饰。《诗·小雅·采芑》:“簟茀鱼服,鉤膺鞗革。” 毛 传:“鉤膺,樊缨也。” 马瑞辰 通释:“《周官·巾车》:‘玉路,鍚樊缨。金路,鉤樊缨。’樊缨为五路所同,而言‘鍚’言‘鉤’各异,则鉤与樊缨不得为一。盖鍚当面,最上;鉤当頷,次之;樊缨当胷,又次之。”《文选·张衡<东京赋>》:“方釳左纛,鉤膺玉瓖。” 薛综 注:“鉤膺,当胸也。” 唐 刘禹锡 《伤我马词》:“烈火之具举,鉤膺之叠舞。”

贯耳

(1).古代刑罚之一。以箭穿耳。《左传·僖公二十七年》:“ 子玉 復治兵於 蔿 ,终日而毕,鞭七人,贯三人耳。”《汉书·原涉传》:“诸豪则曰:‘ 原巨先 奴犯法不得,使肉袒自缚,箭贯耳,诣廷门谢辠,於君威亦足矣。’” 明 唐顺之 《条陈蓟镇练兵事宜》:“其不用命者,纵不能尽如临阵之刑,而军令所谓鞭抶、贯耳等类,许将官督操亦时一行之以示威。” 清 韩菼 《江阴城守纪》下:“而号令严肃,凡偷安不法者必贯耳、鞭背示众,虽豪右不少贷。”

(2).指穿耳戴环以妆饰。 晋 郭璞 《山海经图赞·神武罗》:“有神 武罗 ,细腰白齿,声如鸣佩,以鍰贯耳。” 元 白珽 《湛渊静语》卷一:“妇人不缠足,不贯耳。”

(3).借指有穿耳习俗的方外民族。 明 张居正 《圣寿节贺表》之一:“嘉木灵毳,纷呈动植之珍;贯耳雕题,毕集梯航之贡。”

(4).古代投壶术语。 明 江禔 《投壶仪节·投壶图》:“贯耳,谓耳小於口,而能中之,是亦用心愈精,故赏之。”《孽海花》第二十回:“説话未了,忽然微风中吹来一阵笑语声。一个説:‘我投了个双驍,比你的贯耳高得多哩!’一个道:‘让我再投个双贯耳你看。’ 小燕 道:‘咦!谁在那里投壶?’”

(5).入耳;充耳。《水浒传》第六二回:“小可久闻员外大名,如雷贯耳。” 感惺 《游侠传·侠踪》:“上至王公,下至臣虏,谁不贯耳如雷。”

功名富贵

指升官发财。 唐 李白 《江上吟》:“功名富贵若长在, 汉水 亦应西北流。” 清 方文 《送陈旻昭御史征广西》诗:“功名富贵非所好,平生学力在闻道。” 郭沫若 《南冠草》第一幕:“在臣下看来,朝廷对于士大夫之家今后似乎应该设法羁縻笼络……广开功名富贵的途径,要使得他们有出头的一天。”

偶然

突然的,不是经常的;意想不到的

偶然现象

偶然事件

将军

(1)

(2) 下象棋时攻击对方的“将”或“帅”

(3) 将国际象棋中的“王”暴露在对方棋子前,以致如果不是“王”被马上保护起来(如在其间放上另一棋子),则下一步便可能被对方吃掉

(4) 比喻给人出难题,使人感到难办

他当众将了我一军,要我表演舞蹈

万死

死一万次,形容受严厉惩罚或冒生命危险

罪该万死

绍兴

(1).承继前业,振兴昌盛。 汉 桓宽 《盐铁论·诛秦》:“赖先帝大惠,绍兴其后。”《南齐书·王融传》:“ 融 以父官不通,弱年便欲绍兴家业。”《旧唐书·文苑传下·刘蕡》:“其间明圣相因,忧乱继作,未有不委用贤士,亲近正人,而能绍兴其徽烈者也。”

(2).即绍兴酒。 叶圣陶 《潘先生在难中》:“ 潘先生 又把他喊回来道:‘带一斤绍兴,一毛钱熏鱼来。’” 老舍 《二马》第四段一:“ 伦敦 买不到老绍兴,嗐!还是回国呀!”参见“ 绍兴酒 ”。

仲冬

冬季的第二个月,即农历十一月

城头

城墙的顶头;城楼

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。——鲁迅《七律》

霜月

(1).指农历七月。《隶释·汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑》:“叹霜月之灵,皇极之日。” 王念孙 《读书杂志·汉隶拾遗》:“ 引之 曰:弟一行‘霜月之灵’,霜月即《尔雅》之‘七月为相’也。霜相古同声,故霜字以相为声……《集古録》以霜月为九月,非是。”

(2).寒夜的月亮。 南朝 宋 鲍照 《和王护军秋夕》:“散漫秋云远,萧萧霜月寒。” 唐 王勃 《寒夜怀友》诗之一:“北山烟雾始茫茫,南津霜月正苍苍。” 清 黄景仁 《夜泊闻雁》诗:“悽然对江水,霜月不胜凉。”

(3).冬月。 宋 梅尧臣 《八月三日咏原甫庭前林檎花》:“从今数霜月,结子尚能成。”按,林檎果六、七月熟,有的能冬月再次结果。参阅 明 李时珍 《本草纲目·果二·林檎》。

夜深

犹深夜。 唐 杜甫 《玩月呈汉中王》诗:“夜深露气清,江月满江城。” 唐 戴叔伦 《听歌回马上赠崔法曹》诗:“共待夜深听一曲,醒人骑马断肠迴。”《儒林外史》第十六回:“夜深时分,还有人苦功读书,实为可敬。”

无寐

不睡;不能入睡。《诗·魏风·陟岵》:“母曰:‘嗟!予季行役,夙夜无寐。’” 唐 吴融 《秋夕楼居》诗:“危栏倚遍都无寐,祇恐星河堕入楼。” 宋 赵抃 《客舟夜雨》诗:“朝发 温江 上处溪,小舟无寐枕频欹。” 清 黄鷟来 《秋日寄淮阴吴嵩三》诗:“想像山岳姿,残灯欲无寐。”

开素

开荤。俗称开斋。 唐 白居易 《五月斋戒罢宴彻乐闻韦宾客皇甫郎中饮会亦稀又知欲携酒馔出斋先以长句呈谢》:“散斋香火今朝散,开素盘筵后日开。” 宋 朱翌 《猗觉寮杂记》卷上:“‘亲家翁’、‘开素’、‘鹊填河’皆俗语, 白乐天 用俗语为多。” 清 郭麐 《灵芬馆诗话》卷三:“近人以开斋日为开荤, 唐 人谓之开素。”

感时

感慨时序的变迁或时势的变化。 汉 王逸 《九思·哀岁》:“岁忽忽兮惟暮,余感时兮悽愴。” 唐 杜甫 《春望》诗:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。” 清 吴敏树 《九日鹿角登高》诗序:“而骚人赋客,又或喜为感时伤物之语,以益其悲。” 钱基博 《吴禄贞传》:“ 禄贞 能为诗,感时抚事,随口吟唱,如不经意。”

抚事

(1).追思往事;感念时事。 南朝 宋 傅亮 《为宋公修张良庙教》:“灵庙荒顿,遗像陈昧。抚事怀人,永叹寔深。” 唐 杜甫 《羌村》诗之二:“萧萧北风劲,抚事煎百虑。” 宋 陆游 《夜过鲁墟》诗:“百年几兴废,抚事一凄愴。” 明 高启 《草书歌赠张宣》:“览时抚事每有感,胸次矹硉何由平?”

(2).犹临事,遇事。 宋 王安石 《寄吴冲卿》诗:“物变极万殊,心通才一曲。读书谓已多,抚事知不足。”

(3).招抚之事。 姚雪垠 《李自成》第一卷第一章:“倘若抚事可成……国家即可无东顾忧。”

三叹

亦作“ 三叹 ”。多次感叹,形容慨叹之深。《左传·昭公二十八年》:“吾子置食之间三嘆,何也?” 唐 杜甫 《惜别行送刘判官》诗:“九州兵革浩茫茫,三叹聚散临重阳。” 太平天囯 洪仁玕 《自述》:“予每读其史传及《正气歌》,未尝不三嘆流涕也,今予亦祇法 文丞相 已。”

谓三人随着歌唱者发出赞叹之声,予以应和。《文选·陆机<文赋>》:“虽一唱而三叹,固既雅而不艳。” 李善 注:“唱,发歌句者;三叹,三人从而叹之。”